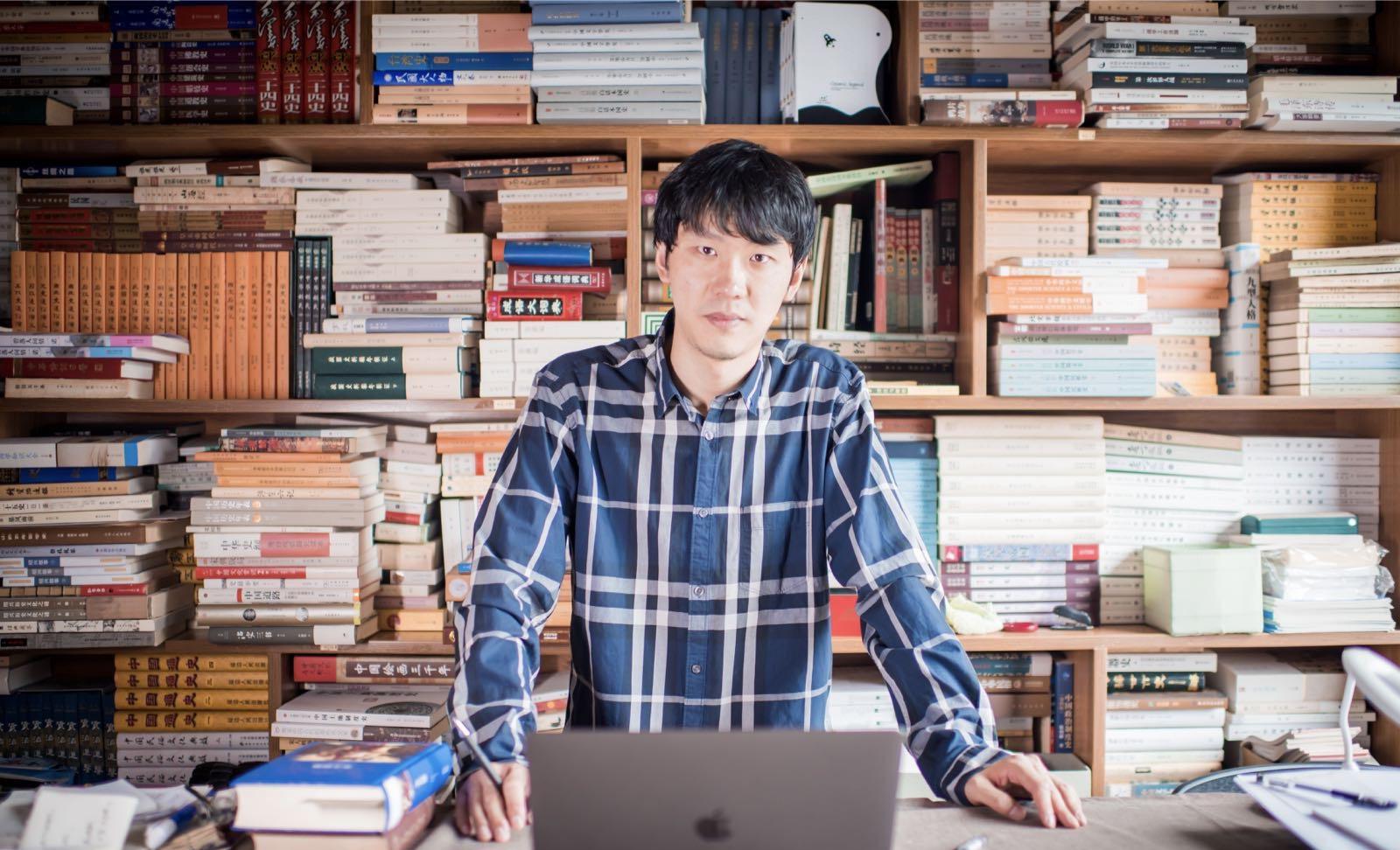

本文作者李禹東

作者:李禹東,察哈爾學會研究員,著名作家。2010年6月畢業于英國格拉斯哥大學社會學與政治學專業。中國作家協會會員、中國散文家協會會員、山西省作家協會會員。作品包括散文集《狂若處子》、《帶刺的莎士比亞夢》、長篇小說《夜案》、《罨》、《人間犬吠》、《失焦》。近年,他開始了對政治、國際關系領域的研究,其中中西方文化溝通,是李禹東這個青年海歸作家最為關注的問題。他于2016年加入察哈爾學會研究團隊。

《屍骸上的舞者 —— 一戰華工100年》是李禹東為紀念一戰結束一百周年和一戰中付出血汗的華人勞工撰寫的長文,全篇45000餘字,将在“察哈爾學會”各大平台持續連載。

《華工》高文爵中國勞工系列作品之一,2018年作于北京,以紀實的手法表達對百年華工的紀念。

1917年2月24日這天,平靜的地中海上,一艘來自德國的潛艇,朝着它尾随已久的目标,發射了一枚魚類。随後,那深邃的大海被震顫了,那安詳的波濤,泛起巨大的浪花。海面上閃爍着一道火光、響徹着一陣哭喊。火光中,一艘名為“亞瑟号”的法國郵輪,被魚雷擊中了。哭喊中,它搖搖晃晃地、不知所措地、慌裡慌張地——忽然傾斜,又忽然一個猛子,栽入那浩瀚的大海中,化作一段無名的記憶、或一具冰冷的骸骨,就這樣,靜靜地、默不作聲地,長眠于此。

而就在那郵輪狹小的船艙中,543名遠道而來的中國小夥子,永遠停止了呼吸。

他們中多數人目不識丁,更不可能去了解那個時代的國際大勢,也并不清楚那即将降臨在眼前的災難。他們多數來自山東——在那片不足16萬平方公裡的土地上,生活着3800萬為生存而掙紮的人民。他們并沒有什麼野心,也并沒有太多“本事”。然而,他們善良、淳樸,他們遠渡重洋,隻是想通過出賣體力,為一家老小,多謀幾頓飽飯,過上幾天好日子。

他們也并不知道,當他們登上那艘駛向遠方的輪船,走進那狹小、憋悶的船艙時,他們的生命,便已不再隻屬于自己——他們是那身後弱小的祖國,在與帝國主義列強之間博弈的籌碼。是四萬萬忍辱負重的同胞,對于未來的希望。

中彈的郵輪,沉沒了。

他們再也無法見到溫情的妻兒、回到那遙遠的故鄉。他們健壯的身軀,将在冰冷的大海中,靜靜地長眠、緩緩地腐爛。

也許很快、也許很久——但時光如梭,他們的後人,将不再想起他們的名字,甚至連那一串串鑲嵌在銅箍之上的數字,也終将随着歲月的更疊,被遺忘、被塵封。

他們成為了第一批陣亡的華工。

——但即便如此,在他們的身後,更多的郵輪、更多的同胞,卻依然行走在這條艱辛的道路上… …

在弱肉強食的世界裡,想要獲得一個與世界公平對話的資格,對于一個弱小的、長期處于半殖民地狀态下的古老國度而言,絕非易事。

1914年——就在第一次世界大戰爆發的早些時候,經過一番論證,北洋政府當局高層,便已決定把所有的賭注,都壓在了“協約國”一方最終的勝利上。最早提出這一觀點的大員——時任大總統袁世凱進階幕僚、總統府秘書長的梁士诒,很快便親自與英國駐華公使朱爾典就中國以“協約國”身份參戰的可能性,進行了一番對話。對話中,梁士诒代表中方提議,中英兩國軍隊,可趁德國無暇東顧之機,出其不意,共同在亞洲開辟戰場,而後将自1897年以來,便為德軍所占領的青島一舉拿下,并将其與奧匈帝國的艦隊,一齊消滅在膠州灣的海面上。

誠然,對于這一提議,英國人不願、也不可能接受。試想,一個最早用船堅炮利打開中國國門的帝國主義列強,一個在中國乃至全亞洲,遍地殖民的入侵者——它怎麼可能輕而易舉地,允許它所侵占和掠奪的國度,擁有和自己平起平坐的權利?對于那場戰争接下來的發展,他們尚且沒有充分評估。據說,那時的英國人,甚至一度有些傲慢地認為,這場戰争,遠沒有人們所擔心的那樣糟糕,隻需要經曆很短的時間,就能夠被他們終結。但對于允許中國參加“協約國”一方的後果,英國人卻有着自己獨到的擔憂。

——和任何一個壓迫者一樣,他們生怕自己所壓迫的對象,利用一切有利的機會,從他們那貪婪的魔爪中掙脫,成為與之平等的對手。允許中國加入到協約國一方,在英國人看來,就等同于在未來的世界新格局中,給這些黃皮膚、黑眼睛的家夥們,預留了一個重要的席位。

這,對于大英帝國的“殖民事業”而言,是極為不利的。

朱爾典拒絕了梁士诒的提議。在這次會話之後,中國人沒有能夠順利地參與到戰争當中去。然而,就在這時,英國人的盟友——野心勃勃的日本人,卻看準了這樣的機會。他們趁虛而入,一舉擊潰了德軍在中國山東的勢力,進而以居高臨下的姿态,蠻橫地要求中方将他們認作是德國在華權益的“天然取代者”。

沒有地方可以申訴、沒有什麼人會予以同情。被中國人寄予厚望的歐洲列強,無一不是這場侵略行動的默許者。弱小的中國無處喊冤,沸騰的群眾,唯有走上街頭,高喊口号,憑借滿心的愛國熱情,與之抗争。

然而,這一切,在強大的敵人面前,卻又顯得那樣蒼白無力。

1915年1月18日,在一次與中方的秘密會談中,蠻橫的侵略者,露出了貪婪的嘴臉。他們向中方送出了一份長長的清單,并語帶威脅地要求對方,“絕對保密,盡速答複。”

清單上的内容,共有五項,分别是:

1、承認日本繼承德國在山東的一切權益,山東省不得讓與或租界他國。

2、承認日本人有在南滿和内蒙古東部居住、往來、經營工商業及開礦等特權。旅順、大連的租借期限并南滿、安奉兩鐵路管理期限,均延展至99年為限。

3、将中國第一代新式鋼鐵聯合企業改為中日合辦,附近礦山不準公司以外的人開采。

4、所有中國沿海港灣、島嶼概不租借或讓給他國。

5、中國政府聘用日本人為政治、軍事、财政等顧問。中日合辦警政和兵工廠。武昌至南昌、南昌至杭州、南昌至潮州之間各鐵路建築權讓與日本。日本在福建省有開礦、建築海港和船廠及築路的優先權等等。

這份清單的具體條文,共有二十一款。在那一段段屬于中華民族的苦難曆程中,它冷冷地勾勒出那無力、弱小的中國人,又一份恥辱記憶的輪廓。

在曆史上,它們被稱做——“二十一條”。

時任中華民國總統袁世凱接受“二十一條”圖檔來源:維基

而這屈辱的條約,去愈加逼迫着那飽經風霜的國度,下定決心,走上了一條艱難險阻的漫漫長路。

1917年,滿載着華工的法國“亞瑟号”,因遭到德軍潛艇的襲擊,葬身海底,全船543名華工,無一幸免,全部遇難。

但在他們身後,越來越多的郵輪出港、啟程,堅定地駛向大海、堅定地向那未知的遠方,乘風破浪… …

4.

1915年5月25日,經過了一番博弈,袁世凱最終接受了“二十一條”中的前四号條款。有人認為,之是以向日方作出如此重大的妥協,隻因那時的他,急不可耐地想要封建複辟、想要自己來做一個“中華帝國”的皇帝,要做到這一點,他又不得不首先讨好虎視眈眈的日本人。對于這一觀點,後來的曆史學家頗有一番争論——但不論怎樣,即便此時此刻,這位熱衷于投機的政治家果真懷私攜詐,面對眼下的危局,他也不得不想出一個化被動為主動的辦法。

是以,有關參戰的議論,便又一次被提上了議程。

1915年5月,袁世凱總統的特别代表接受“二十一條”圖檔來源:中國國家博物館

可在這弱肉強食的世界上,弱小的國家,又什麼時候,擁有過決定自身命運的權力?為達到目的,北洋政府做了周密的部署。就在歐洲戰場上的大規模傷亡一日更甚一日的節點上,11月6日,他們照會英國政府,明确表示中國将正式對德宣戰的計劃。而為避免日本人從中作梗,中方還同時請求英、法、俄三國,以協約國的身份,邀請中國參與到戰争中去。所做的一切,就是要投其所好、趁列強有所求時,将中國的因素,投至其中。

很快,為增加參戰的籌碼,北洋政府通過梁士诒,經香港,以秘密的形式,向英軍支援了至少三萬支槍。這對戰火紛飛、減員嚴重的歐洲來說,無疑是雪中送炭。對此,協約國紛紛表示歡迎。而在那使帝國主義列強不得不低頭妥協的危機中,對于中國參戰的可能性,作為協約國集團的一方,似乎也一定程度上開始松動。

然而,這一切,都被身居遠東的日本人看在眼裡。遠在明朝的時候,這座島國的上司者豐臣秀吉,便已對她垂涎欲滴。征服中國,那是他們穿越幾百年的夢。時空輪轉、朝代更疊,但這夢,卻始終不曾褪色。近代以來,他們憑借着“全盤西化”的“明治維新”運動,利用發展近代工業、教育、軍事,進而跻身列強之林。1895年,他們打敗了清朝号稱“遠東第一水師”的北洋水師,逼迫滿清政府與之簽訂了尊嚴盡失的《馬關條約》——而這新興崛起的

東亞帝國主義列強,卻又将昔日的野心重新拾起。

中國人想要參與到“協約國”一方去,尚未将其分而食之的日本,又豈能同意?

他們向協約國提及了一個看似有些荒謬的觀點:他們聲稱,東亞人的體質,不适合在寒冷的歐洲山林作戰,故而既不會允許本國軍隊前往歐洲,亦不贊同中國軍隊挺進戰場。日方所需要的結果很好了解。他們既要保證自己在亞洲的軍事力量,又堅決反對未來重組的國際秩序中,把任何平等對話的席位,交給中國人。

為此,他們甚至還曾向協約國暗示,聲稱一旦中國派兵參戰,日方将很可能将采取一些“非常的措施”。

不過,精于算計的日本人,這一次,卻并沒能把問題算得周全。

對于帝國主義列強之間的擔憂,中國人早已有所準備。身居北洋政府高位的梁士诒,除去武裝參戰之外,早已為中國參與戰争一事,部署了另一個方案。

早在6月間,他就開始嘗試帶着自己的構想,私下與英、法兩國溝通和洽談。當由“武裝人員”參戰的提議遭到拒絕後,被逼到絕路的梁士诒,突然斬釘截鐵地決定,将“武裝”二字去掉,直接派遣一批勞工前往戰場,以輔助其作戰後方的生産與勞作。

即将前往法國的華工圖檔來源:考茲家族基督教青年會檔案,明尼蘇達大學

而這些勞工,就是後來的“華工”。

傲慢的英國,再次拒絕了中方的提議。

但身為主要戰場、傷亡慘重的法國,則很快就表明了其支援的态度。

1916年1月17日,項目啟動了。經過研究,他們決定派遣一位“農學技師”,前往中國負責招募華工。此人名叫陶履德,本是一名退役上校。在這裡,他所代表的,正是法國政府。

隻不過,當時的中國,并不能夠完全自主地決定自己的命運。在北京和天津的部分地界上,德國與奧匈帝國依然駐紮着自己的軍隊。介于此,中國不得不依然在名義上堅守中立,避免其敵對力量借題發揮,進而愈加擴大對中國的傷害——這便是代表官方的陶履德上校為何要以私營企業“農學技師”的身份,而非其軍方身份前來的主要原因。

經過北洋政府方面的配合,一家叫做“惠民”商業公司“私營”公司在北京開業了。這家公司的身影,很快就在天津、江蘇浦口、香港、山東青島等地遍布開來。

而它,就是法國人用以招募華工的平台。

于是——1916年,就在絞肉機般的第一次世界大戰,帶着它特有的血腥味,進入到它冷酷無情的第三個年頭時;就在總人口隻有4000萬、卻身為主戰場的法國,國内15-49歲的男子和13-30歲的男子,死亡率分别為驚人的13.3%和33.3%時;就在互不相讓、血肉橫飛的戰争造成了法軍尉級以下軍官,甚至無法在戰場上存活三個月的慘狀時——黃皮膚黑眼睛的他們,終于來了。

未完待續……

(本文由作者授權首發,未經許可,不得轉載)