明末清初,在安徽徽州一帶活躍着一個繪畫團體。他們以自然為師,追求“平淡天真”的藝術效果,成員為查士标、弘仁、汪之瑞、孫逸。因徽州一帶古稱“新安郡”,故畫史将這一團體稱為“新安四家”。四人或為休甯人,或與休甯關系密切,故時人又以休甯别稱海陽,稱其為“海陽四家”。

查士标(1615-1698),字二瞻,号梅壑、梅壑散人、懶老,自号後乙卯生,安徽休甯人。他是明末秀才,工詩文、書畫,尤善畫山水。他的山水畫創作受“元四家”“吳門畫派”及董其昌的影響。他與弘仁、笪重光、王石谷、恽南田等人交友,互相學習、研究繪畫,同時又深入皖山徽水中汲取自然養分。正因如此,他的山水畫呈現出博采衆長、面貌多樣的特點。他筆下的山川變化多端、筆墨疏散清逸。清代張庚在《國朝畫征錄》中稱贊查士标的作品為逸品。

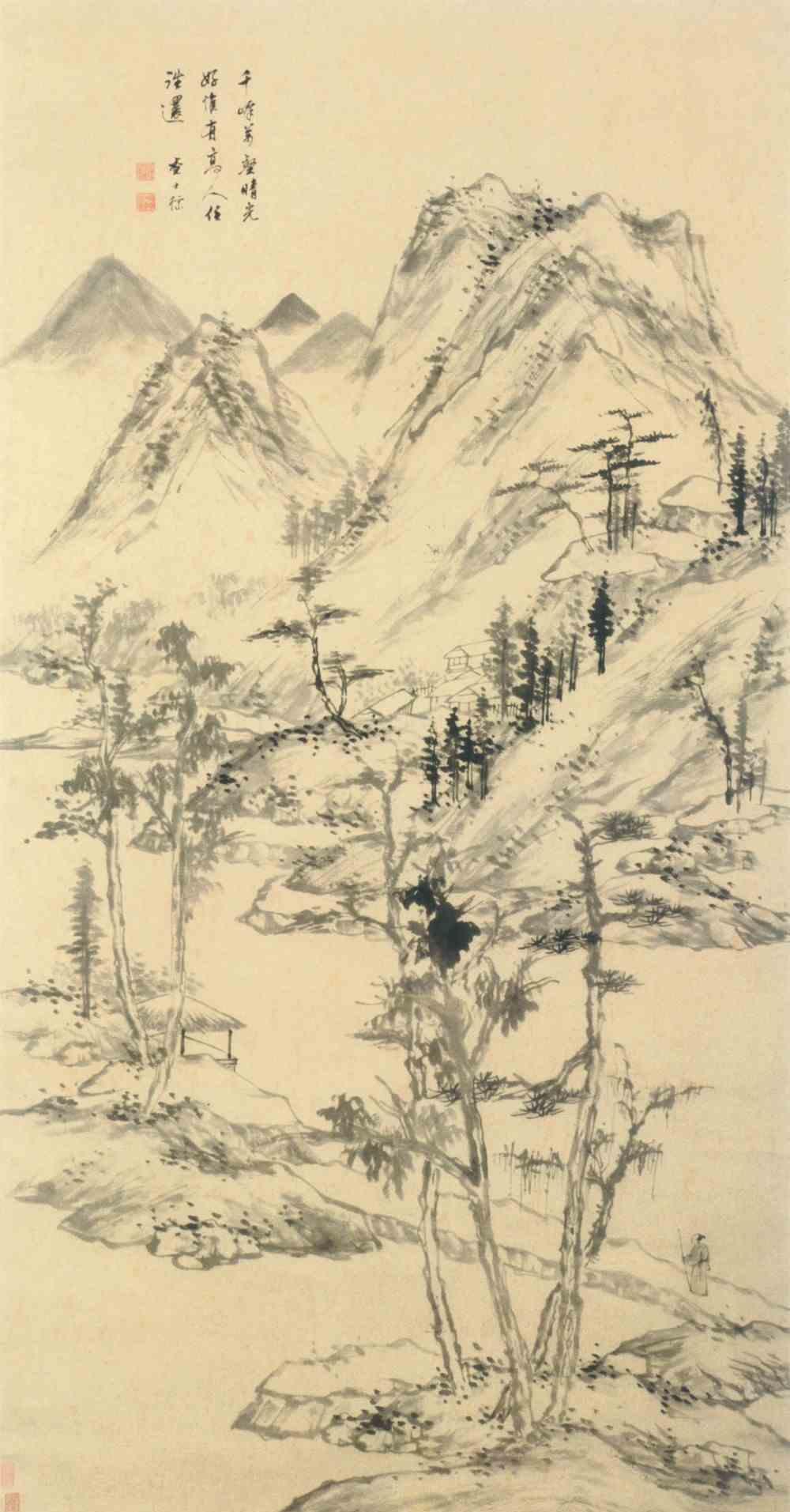

查士标的《山水圖》(見上圖)為紙本墨筆,縱185厘米、橫93厘米,現藏于濟南市博物館。畫家在畫面左上方自題:“千峰萬壑晴光好,唯有高人任往還。查士标。” 钤“查士标印”白文方印、“梅壑氏一字曰二瞻”朱文方印。此作表現的是秋意濃濃的皖南山景。畫面中,平湖洲渚上幾株疏木參差而立、遙相呼應,一條穿過溪澗的石路連接配接着兩處沙渚。石路上,一人身着布衣,正持杖趨步前行。其不遠處有草亭傍岸、幽篁疊翠。草亭對岸是連綿起伏的山巒,山坳處樹木繁茂,一座屋舍井然的莊園靜立其中。在境界上,此作顯現出倪瓒山水疏散清逸的神韻和精神氣質,同時又有别于倪瓒作品過于枯淡的格調,可謂簡而不疏、清而沉厚。在畫法上,畫家以倪瓒筆法為基調,并融合了多家筆法,畫山石、沙渚皴法多樣,既有黃公望的披麻皴,又有王蒙的解索皴,還兼有沈石田、董其昌的枯濕散筆。此作皴法洗練疏簡,山巒起伏間多有留白。遠處山峰以一抹淡墨繪成,顯得寬厚深遠。畫家畫樹取法倪瓒筆意,以濕筆勾勒,幹筆皴擦,令樹木在蒼老中透出秀潤之感。整個畫面以平淡天真為宗,彰顯出縱橫淋漓、疏散秀雅的特點。

查士标的作品之是以被張庚贊為逸品,主要是因為他迎合了董其昌所倡導的文人畫思想,在藝術上力求展現出平淡天真的特點。此幅《山水圖》就比較好地反映出平淡天真的創作理念。此作顯得自然樸素、淡遠平和,少有雕琢之感而蘊藏含蓄的學術傾向。平淡天真的核心是“淡”,因“淡”而自然顯現出“天真”之感。首先提倡“淡”的是道家的哲學理念。老子曾說:“道之出口,淡乎其無味,視之不足見,聽之不足聞,用之不可既。”“淡乎其無味”即是事物的根本。“無味”便是“淡”。而将平淡天真引入繪畫創作理論的是宋代米芾。他在《畫史》中評價五代南唐董源時說:“董源平淡天真多,唐無此品,在畢宏上。近世神品格高,無與比也。”他繼而又表示“平淡天真”的意義在于“峰巒出沒,雲霧顯晦,不裝巧趣,皆得天真。岚色郁蒼,枝幹勁挺,鹹有生意。溪橋漁浦,洲渚掩映,一片江南也。”由此可見,“平淡天真”要求畫家向自然學習,展現自然風貌。查士标的《山水圖》就呈現出這種“峰巒出沒”“岚色郁蒼”“洲渚掩映”的特質,将“千峰萬壑晴光好”的自然美景表現得生動而無雕琢之感。

晚明畫壇似死水一潭,很多作品不僅匠氣十足,商業氣息濃重,而且模仿之風泛濫。在這種情況下,以查士标為首的“新安四家”敢于沖破陳習,反對摹古,提倡師法自然和平淡天真的審美取向,這是需要很大勇氣的。“淡”是一種神妙而超然的境界,并非隻靠艱苦的技能訓練就能達到。要想作品展現出“淡”的審美意境,畫家就必須淡泊名利、超越世俗。“淡”的本質是自然,無規範可依,這就要求畫家在創作中常變、常新。是以,隻有突破僵死的摹古風氣,擺脫濃重的商業氣息,畫家才能走進自然,獲得新生。縱觀查士标的人生道路可以看出,他的作品符合“淡”的基本要素是其修養和人生追求的反映。從此幅《山水圖》軸中不難看出查士标“平淡天真”的底蘊。畫家在畫面中描繪的沙渚樹木、溪澗山路、草亭莊園、平湖幽色、峰巒岡阜、清岚雲岫等皆來自于自然,“不裝巧趣”,沒有任何雕飾和裝扮的味道,顯得生機勃勃,恰到好處地表現出“千峰萬壑晴光好,唯有高人任往還”的皖南人文景觀。

——轉自《中國書畫報》