明末清初,在安徽徽州一带活跃着一个绘画团体。他们以自然为师,追求“平淡天真”的艺术效果,成员为查士标、弘仁、汪之瑞、孙逸。因徽州一带古称“新安郡”,故画史将这一团体称为“新安四家”。四人或为休宁人,或与休宁关系密切,故时人又以休宁别称海阳,称其为“海阳四家”。

查士标(1615-1698),字二瞻,号梅壑、梅壑散人、懒老,自号后乙卯生,安徽休宁人。他是明末秀才,工诗文、书画,尤善画山水。他的山水画创作受“元四家”“吴门画派”及董其昌的影响。他与弘仁、笪重光、王石谷、恽南田等人交友,相互学习、研究绘画,同时又深入皖山徽水中汲取自然养分。正因如此,他的山水画呈现出博采众长、面貌多样的特点。他笔下的山川变化多端、笔墨疏散清逸。清代张庚在《国朝画征录》中称赞查士标的作品为逸品。

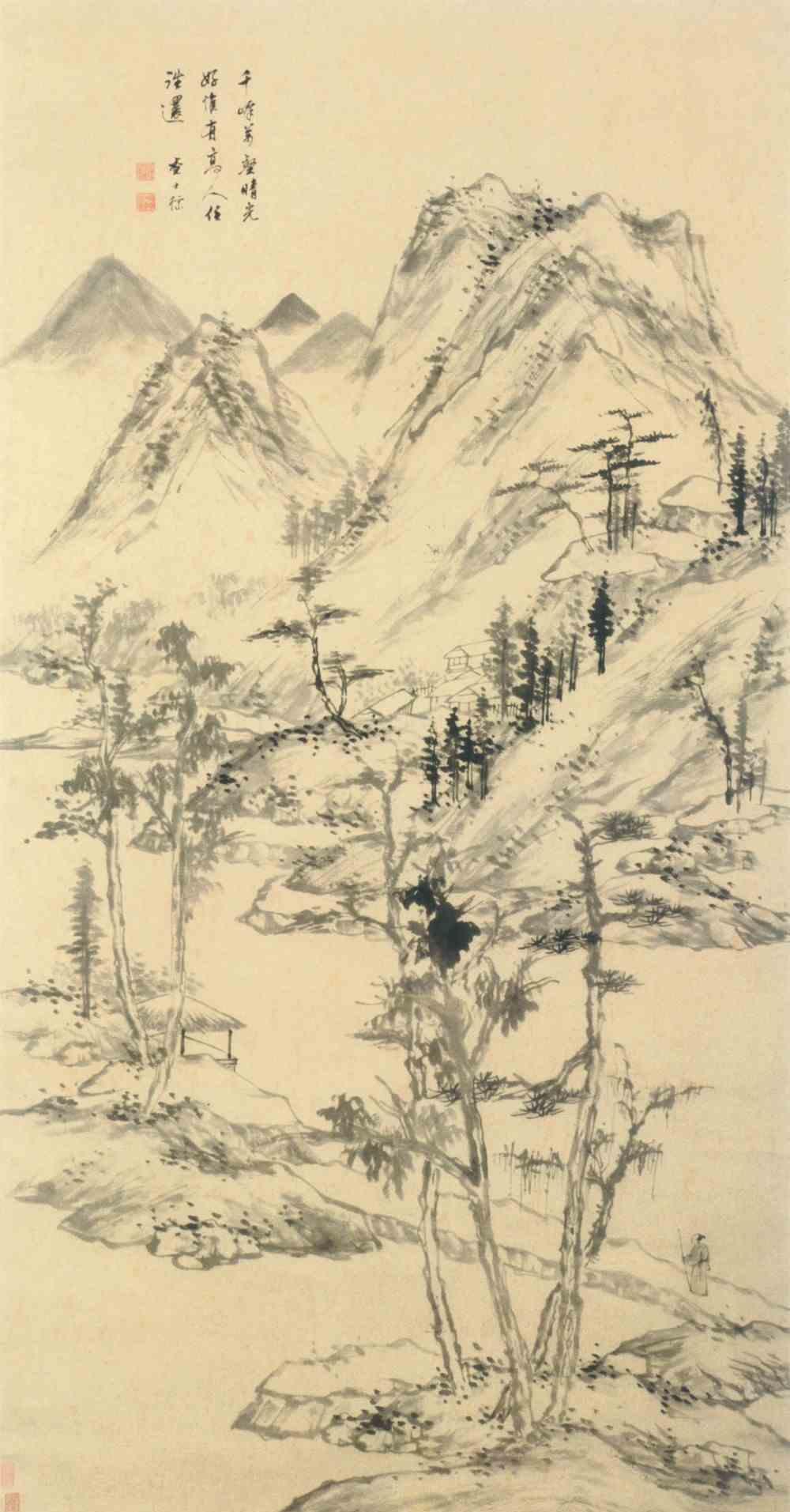

查士标的《山水图》(见上图)为纸本墨笔,纵185厘米、横93厘米,现藏于济南市博物馆。画家在画面左上方自题:“千峰万壑晴光好,唯有高人任往还。查士标。” 钤“查士标印”白文方印、“梅壑氏一字曰二瞻”朱文方印。此作表现的是秋意浓浓的皖南山景。画面中,平湖洲渚上几株疏木参差而立、遥相呼应,一条穿过溪涧的石路连接着两处沙渚。石路上,一人身着布衣,正持杖趋步前行。其不远处有草亭傍岸、幽篁叠翠。草亭对岸是连绵起伏的山峦,山坳处树木繁茂,一座屋舍井然的庄园静立其中。在境界上,此作显现出倪瓒山水疏散清逸的神韵和精神气质,同时又有别于倪瓒作品过于枯淡的格调,可谓简而不疏、清而沉厚。在画法上,画家以倪瓒笔法为基调,并融合了多家笔法,画山石、沙渚皴法多样,既有黄公望的披麻皴,又有王蒙的解索皴,还兼有沈石田、董其昌的枯湿散笔。此作皴法洗练疏简,山峦起伏间多有留白。远处山峰以一抹淡墨绘成,显得宽厚深远。画家画树取法倪瓒笔意,以湿笔勾勒,干笔皴擦,令树木在苍老中透出秀润之感。整个画面以平淡天真为宗,彰显出纵横淋漓、疏散秀雅的特点。

查士标的作品之所以被张庚赞为逸品,主要是因为他迎合了董其昌所倡导的文人画思想,在艺术上力求体现出平淡天真的特点。此幅《山水图》就比较好地反映出平淡天真的创作理念。此作显得自然朴素、淡远平和,少有雕琢之感而蕴藏含蓄的学术倾向。平淡天真的核心是“淡”,因“淡”而自然显现出“天真”之感。首先提倡“淡”的是道家的哲学理念。老子曾说:“道之出口,淡乎其无味,视之不足见,听之不足闻,用之不可既。”“淡乎其无味”即是事物的根本。“无味”便是“淡”。而将平淡天真引入绘画创作理论的是宋代米芾。他在《画史》中评价五代南唐董源时说:“董源平淡天真多,唐无此品,在毕宏上。近世神品格高,无与比也。”他继而又表示“平淡天真”的意义在于“峰峦出没,云雾显晦,不装巧趣,皆得天真。岚色郁苍,枝干劲挺,咸有生意。溪桥渔浦,洲渚掩映,一片江南也。”由此可见,“平淡天真”要求画家向自然学习,展现自然风貌。查士标的《山水图》就呈现出这种“峰峦出没”“岚色郁苍”“洲渚掩映”的特质,将“千峰万壑晴光好”的自然美景表现得生动而无雕琢之感。

晚明画坛似死水一潭,很多作品不仅匠气十足,商业气息浓重,而且模仿之风泛滥。在这种情况下,以查士标为首的“新安四家”敢于冲破陈习,反对摹古,提倡师法自然和平淡天真的审美取向,这是需要很大勇气的。“淡”是一种神妙而超然的境界,并非只靠艰苦的技能训练就能达到。要想作品展现出“淡”的审美意境,画家就必须淡泊名利、超越世俗。“淡”的本质是自然,无规范可依,这就要求画家在创作中常变、常新。因此,只有突破僵死的摹古风气,摆脱浓重的商业气息,画家才能走进自然,获得新生。纵观查士标的人生道路可以看出,他的作品符合“淡”的基本要素是其修养和人生追求的反映。从此幅《山水图》轴中不难看出查士标“平淡天真”的底蕴。画家在画面中描绘的沙渚树木、溪涧山路、草亭庄园、平湖幽色、峰峦冈阜、清岚云岫等皆来自于自然,“不装巧趣”,没有任何雕饰和装扮的味道,显得生机勃勃,恰到好处地表现出“千峰万壑晴光好,唯有高人任往还”的皖南人文景观。

——转自《中国书画报》