近日,吉林大學超硬材料國家重點實驗室劉洪武教授在凝聚态拓撲學研究領域取得了新進展,研究結果于2021年10月14日發表在《自然通訊》上,标題為"域壁雲的維格納固體"。

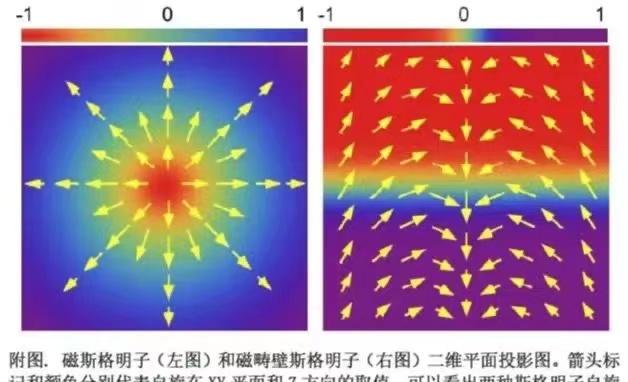

拓撲絕緣子是一種新型材料,具有表面導電性和内部絕緣性以及對稱的保護拓撲結構(其拓撲結構源于倒置空間中材料獨有的能量帶結構),在自旋電子學和量子計算領域具有廣泛的應用(拓撲相變研究獲得2016年諾貝爾實體學獎)。随着拓撲絕緣子研究的不斷深入,拓撲概念在凝聚态系統中的應用近年來備受關注,其中最具代表性的是手磁體。手磁體是一種具有反對稱斷裂的磁性材料,與自旋-軌道耦合誘導手部互相作用,形成拓撲自旋結構——磁聖子(左)。磁磁子和拓撲絕緣子分别是實空間和倒置空間中拓撲的具體展現。作為一種可以在真實空間直接觀測到的拓撲粒子,其新穎的量子特性對于制備高密度、高速度、低功耗的新型磁性存儲器件具有重要意義。除了在手磁鐵中發現的磁性sgemines之外,該理論預測鼠尾草胺也可能在域壁中形成新的拓撲粒子 - 磁疇壁sgminzi(右)。由于磁疇壁廣泛存在于宇宙學、弦理論、高能實體和凝聚态實體等諸多領域,磁疇壁的實驗發現将大大擴充磁疇壁存在的次元和實體空間,對其特性的檢測和研究在上述領域具有重要的理論和實踐意義。

為了實作對這一新型拓撲粒子的實驗觀察,劉洪武的團隊将具有超高檢測靈敏度的電阻磁共振(RDNMR)與非局部電阻測量的巧妙結合,創造了一種新的非局部電阻磁共振測量(NRDNMR)技術(國家發明專利:CN20201028664.0)。該技術不僅将檢測靈敏度提高了一個數量級,而且消除了磁場條件下電測量的霍爾偏置效應,進而實作了量子态特性的無損傷檢測。使用這種技術,研究人員在InSb量子阱形成的量子霍爾鐵磁(QHF)狀态磁質場的壁中發現了這種新的拓撲粒子,其重要結果包括:

1.發現基體磁疇壁sgminzi的理論以磁疇壁激發态的形式預測了磁疇壁sgminzi的存在。本研究表明,QHF狀态拓撲和實體電荷的等效性使磁疇壁具有"可充電性",并通過長程庫侖互相作用形成一維Ugna晶體(即在基态下)。

2.高溫維格納晶體 與在mk溫度下形成的半導體電子或空腔維格納晶體相比,磁疇壁Sgeminzi Wigner晶體在4k溫度下可以保持穩定。預計通過壓力調節的自旋 - 軌道互相作用來控制拓撲粒子的大小和間距,該溫度将進一步提高。

3.調節拓撲相變實驗表明,通過調節倫道夫能級之間的有效磁場,可以實作拓撲磁疇壁Sgemin子晶體、玻璃體和非拓撲自旋波的相變。拓撲系統為研究量子臨界性提供了一個新的平台。

需要注意的是,上述實驗中使用的InSb量子镤器件具有30多年的生長準備曆史。正是在同一樣本上,研究小組成功揭示了量子霍爾邊緣手性質對核自旋極化的重要影響,為邊緣手在核自旋電子學中的應用打開了大門(Nat.Commun.) 8, 15084(2017)】。經過多年的不懈努力,研究人員為這種"老舊"裝置重新賦予生命,完美诠釋了"遠離塵埃進入大地,全面尋找魔力的本質"。

上述研究成果的第一完成機關是吉林大學,楊開峰副教授是該論文的第一作者,劉洪武教授是該論文的唯一傳播作者。這項工作得到了國家和吉林省自然科學基金的資助。

中國吉林網吉雕APP記者尹偉

照片由吉林大學提供