近日,吉林大学超硬材料国家重点实验室刘洪武教授在凝聚态拓扑学研究领域取得了新进展,研究结果于2021年10月14日发表在《自然通讯》上,标题为"域壁云的维格纳固体"。

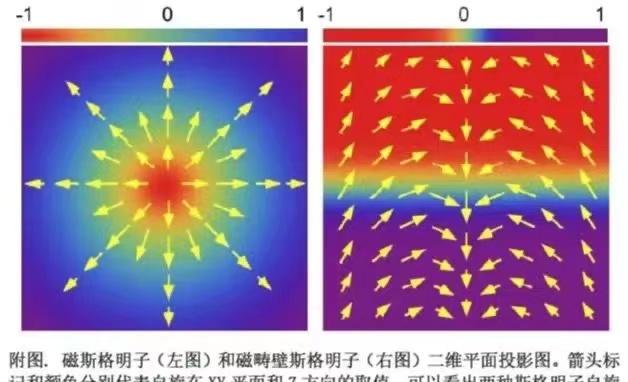

拓扑绝缘子是一种新型材料,具有表面导电性和内部绝缘性以及对称的保护拓扑结构(其拓扑结构源于倒置空间中材料独有的能量带结构),在自旋电子学和量子计算领域具有广泛的应用(拓扑相变研究获得2016年诺贝尔物理学奖)。随着拓扑绝缘子研究的不断深入,拓扑概念在凝聚态系统中的应用近年来备受关注,其中最具代表性的是手磁体。手磁体是一种具有反对称断裂的磁性材料,与自旋-轨道耦合诱导手部相互作用,形成拓扑自旋结构——磁圣子(左)。磁磁子和拓扑绝缘子分别是实空间和倒置空间中拓扑的具体体现。作为一种可以在真实空间直接观测到的拓扑粒子,其新颖的量子特性对于制备高密度、高速度、低功耗的新型磁性存储器件具有重要意义。除了在手磁铁中发现的磁性sgemines之外,该理论预测鼠尾草胺也可能在域壁中形成新的拓扑粒子 - 磁畴壁sgminzi(右)。由于磁畴壁广泛存在于宇宙学、弦理论、高能物理和凝聚态物理等诸多领域,磁畴壁的实验发现将大大扩展磁畴壁存在的维度和物理空间,对其特性的检测和研究在上述领域具有重要的理论和实践意义。

为了实现对这一新型拓扑粒子的实验观察,刘洪武的团队将具有超高检测灵敏度的电阻磁共振(RDNMR)与非局部电阻测量的巧妙结合,创造了一种新的非局部电阻磁共振测量(NRDNMR)技术(国家发明专利:CN20201028664.0)。该技术不仅将检测灵敏度提高了一个数量级,而且消除了磁场条件下电测量的霍尔偏置效应,从而实现了量子态特性的无损伤检测。使用这种技术,研究人员在InSb量子阱形成的量子霍尔铁磁(QHF)状态磁质场的壁中发现了这种新的拓扑粒子,其重要结果包括:

1.发现基体磁畴壁sgminzi的理论以磁畴壁激发态的形式预测了磁畴壁sgminzi的存在。本研究表明,QHF状态拓扑和物理电荷的等效性使磁畴壁具有"可充电性",并通过长程库仑相互作用形成一维Ugna晶体(即在基态下)。

2.高温维格纳晶体 与在mk温度下形成的半导体电子或空腔维格纳晶体相比,磁畴壁Sgeminzi Wigner晶体在4k温度下可以保持稳定。预计通过压力调节的自旋 - 轨道相互作用来控制拓扑粒子的大小和间距,该温度将进一步提高。

3.调节拓扑相变实验表明,通过调节伦道夫能级之间的有效磁场,可以实现拓扑磁畴壁Sgemin子晶体、玻璃体和非拓扑自旋波的相变。拓扑系统为研究量子临界性提供了一个新的平台。

需要注意的是,上述实验中使用的InSb量子镤器件具有30多年的生长准备历史。正是在同一样本上,研究小组成功揭示了量子霍尔边缘手性质对核自旋极化的重要影响,为边缘手在核自旋电子学中的应用打开了大门(Nat.Commun.) 8, 15084(2017)】。经过多年的不懈努力,研究人员为这种"老旧"装置重新赋予生命,完美诠释了"远离尘埃进入大地,全面寻找魔力的本质"。

上述研究成果的第一完成单位是吉林大学,杨开峰副教授是该论文的第一作者,刘洪武教授是该论文的唯一传播作者。这项工作得到了国家和吉林省自然科学基金的资助。

中国吉林网吉雕APP记者尹伟

照片由吉林大学提供