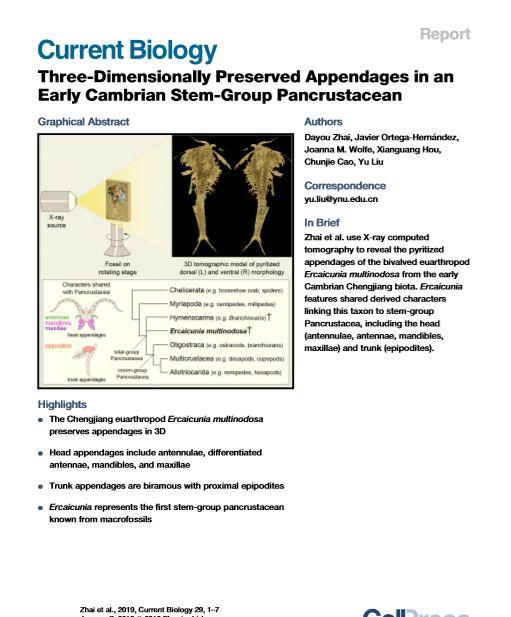

12月27日.m 0:00,世界領先的期刊《當代生物學》(Current Biology)是美國細胞出版集團的子期刊,由副研究員Yan Dawei,劉偉,侯先光,劍橋大學的Javier Ortega-Hernández博士以及麻省理工學院的Joanna Wolfe博士以研究通訊的形式線上出版。卡爾蔡司X射線顯微鏡的進階應用專家曹春傑與人合著了一篇題為"早期康貝丁,一種具有三維儲存附屬物的泛甲殼類動物"的研究論文。

節肢動物是寒武紀時期地球上最多樣化的物種,而泛甲殼類動物(統稱為昆蟲和甲殼類動物的進化單一物種)是最豐富的節肢動物群體。雖然科學家從DNA分子鐘推斷出泛甲殼類動物在寒武紀早期出現,但相關化石證據長期以來僅限于寒武紀早期磷酸鹽化石中儲存的幼蟲和寒武紀中後期小碳化石中儲存的零星碎片,早期泛殼類成蟲形态及其成熟狀态的關鍵識别特征仍是個謎。來自中國雲南澄江生物群的Ercaicunia multinododosa化石為解開這個謎團提供了證據。

多耳村蠕蟲是一種節肢動物,有一對貝殼和魚尾尾巴,在1990年代被發現并報道。基于傳統的研究方法,學術界的認知僅限于殼的外形,軀幹後部和尾部,并且由于殼蓋和圍岩的封閉,其附屬物的細節一直未知,是以其分類和化學歸屬一直受到質疑。

使用微米級X射線3D成像(microCT),通過厚厚的貝殼和周圍的岩石觀察到20對附屬物及其驚人的形态細節。

此外,這項研究還首次揭示了這些節肢動物的完整結構,它被三塊骨頭包圍。在microCT揭示的多耳贻貝的衆多特征中,第二觸手的結構、專門的颚和小颚,以及附屬物臀部的"上肢"是泛甲殼類動物的主要識别特征,以便将多耳木村昆蟲識别為錘子的遠祖。

這項研究不僅證明了泛甲殼類起源于早期的Cambial世界,而且還表明第二觸手和嘴附肢以及上肢的形成發生在泛甲殼類動物與其他原始節肢動物群分離的開始。

自20世紀80年代侯賢光研究人員發現以來,世界自然遺産澄江生物群産生了大量令世人驚豔的美麗化石,為研究許多動物物種的早期進化和寒武紀爆發的過程和機制提供了一個又一個珍貴的材料。

一直以來,澄江動物化石的形态學觀察主要局限于表面和使用光學顯微鏡等傳統成像技術的二維觀察,但埋藏在化石标本内的形态特征很少涉足。

自2014年以來,以雲南大學雲南省古生物學研究重點實驗室劉偉為代表的研究人員将microCT技術應用于澄江化石的研究,揭示了大量前所未有的重要形态特征,進而将澄江動物化石的研究,特别是澄江節肢動物化石的研究,帶入了對兩個形态資訊的革命性了解的新階段。 到三維。