何偉

對于筆者這一代人來說,似乎轉眼間,新世紀已經過去了20年。就在20年前,1999年12月,《時代》雜志回顧了整個20世紀,并将科學家、思想家和社會活動家阿爾伯特·愛因斯坦(Albert Einstein)選出的"世紀偉人"命名為"世紀偉人"。在他去世前差不多半個世紀。然而,在新的世紀,名人的光芒并沒有褪色:深入研究他的科學成就和思想,生活和社會政治活動仍然是科學史領域的一個重要課題;在引力波和量子通信等領域與他相關的一系列新科學成就繼續激發公衆的新興趣;而在2019年,我國和世界科學界剛剛經曆了一系列紀念愛因斯坦誕辰140周年的紀念活動 1987年在美國普林斯頓大學開始編輯愛因斯坦全集,到2015年已經出版了14卷,不到預期總數的一半,而2012年支付了13卷, 其中翻譯可以說是姗姗來遲的。

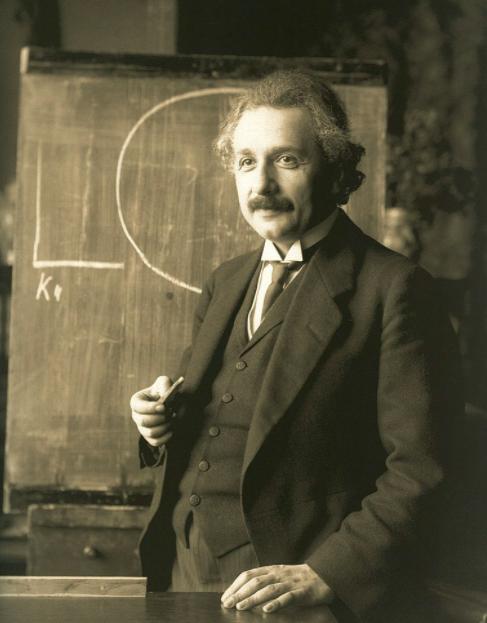

愛因斯坦

愛因斯坦的書,第13卷,涵蓋了從1922年1月到1923年3月的時期,當時德國在第一次世界大戰後處于魏瑪共和國的動蕩和困難時期。此時,随着廣義相對論的建立,愛因斯坦已成為世界著名的公衆人物,并積極參與社會和政治活動。在這段時間裡,他幾乎有一半的時間在德國以外的地方度過,是以這本書也呈現了國際社會時代的更廣闊的圖景。從這一卷開始,文章和信件不再單獨出版,而是按時間順序排列,有利于讀者更好地恢複和了解學科的科學,社會活動和私人生活交織在一起的曆史背景。

一。科學與技術

讓我們從科學這個話題開始,介紹一下本書的一些重要内容。

愛因斯坦經常被邀請向公衆和科學界發表演講,問答,并撰寫批判性文章。無一例外,這些詞展現了鮮明的愛因斯坦風格,即從看似簡單而基本的概念出發,以深刻的洞察力和密集的思維,揭示了其背後的深刻含義和聯系。僅這一部分就具有很高的閱讀價值,特别是圍繞相對論、辯論和哲學意義的傳播。在通路日本期間,愛因斯坦還就他對相對論的發現提出了即興的問答。本書提供了科學史上這一重要文獻的最新讀物。

也是在這一年,愛因斯坦收到了瑞典的暗示,他将在前一年獲得諾貝爾實體學獎,最好在年底留在歐洲,這樣他就可以參加。盡管如此,他還是決定繼續他的日本之行。愛因斯坦遲遲未能獲得諾伯特獎,這讓他自己和諾貝爾委員會都感到尴尬。這是由于他對相對論的有争議的貢獻,特别是在北歐(在某種意義上包括德國),專注于實驗實體學傳統。在他的遠東之行中,他終于收到了獲獎的電報,但原因是他因光電效應理論而受到表彰。

就尖端科學研究而言,有一種觀點認為,愛因斯坦永遠無法與他在1915年廣義相對論建立後取得的成就相提并論。在本卷中,讀者可以看到一些科學巨人的具體研究思維過程,形成自己的了解。1921年初,愛因斯坦開始将相當的精力投入到量子理論中一個非常基本的話題上,即單個原子輻射的過程,無論是符合經典波動理論的連續輻射,還是按照瞬間單色量子發射的量子理論傳輸的。到1922年初,他認為他已經取得了重要的成果,這些成果與他早期的任何作品一樣重要。讀者可以看到他的一些同齡人的震驚和困惑和保守的"祝賀",以及艾倫·範斯坦的嚴厲勸說,以及對勞爾糟糕的人際交往能力的直言不諱的批評,他根本沒有感到被冒犯。他與艾倫·費斯特(Ellen Feist)的親密友誼貫穿了愛因斯坦的整個收藏,這一卷也不例外。讀者可以看到友誼的基礎之一是後者對類似于愛因斯坦自己的實體概念的高度深刻和诙諧的表達。呈現愛因斯坦科學探索的原始過程,包括曲折和失敗,是對整個系列科學史研究的重要貢獻。盡管我在此期間對研究寄予厚望,但沒有産生預期的結果,但它确實表明,在提出和推廣光的波粒二分法概念方面取得了多年相當大的成功之後,愛因斯坦并不認為這是最終的了解。本卷中關于量子理論的其他工作包括關于斯塔克效應的假設實驗,斯特恩-加拉格爾實驗的理論解釋,以及關于超導現象的理論。雖然他對超導理論的探索是初步的,沒有任何成功,但專業讀者應該能夠從最初的探索過程中看到愛因斯坦對物質和量子自然理論(包括零點能量問題)的深刻思考。

除了自己對量子理論領域的特别關注外,愛因斯坦還緻力于這一時期廣義相對論宇宙學的應用,對廣義相對論和電磁學的統一性做出了開創性的嘗試。特别是,本卷提供了一些關于後者的程式性文獻。這些領域甚至成為最近科普界的熱門話題。在他巴黎之行的學術讨論中,他和他的同僚們談到了現在所謂的黑洞的許多特征,盡管這個概念直到近半個世紀後才會形成。從所有這些文獻中,讀者可能會覺得,至少在這段時間裡,從中年愛因斯坦到中年愛因斯坦,他個人的科學創造力并沒有失敗;

在愛因斯坦與同行的通信中,人們還可以看到其他傑出學者的科學思想,創造和讨論。例如,布恩關于他在晶體理論、滋擾理論、量子化學方向方面進展的報告,以及德貝自己關于分子間力理論的論證,都涉及學者對科學的核心貢獻,這無疑是重要的科學史資料。

除了理論實體學的核心問題外,愛因斯坦還對實用技術保持着濃厚的興趣,正如該書的一些專利相關檔案所示。在危險時期,他甚至考慮并安排離開柏林和學術界,去基爾的實業家朋友那裡開發實用技術。除了商業利益和他在伯爾尼專利局的早期經曆之外,其背後的原因還有愛因斯坦對技術本身的好奇心,以及他百科全書式的學者時代的印記。

二。時代政治舞台

除了科學領域的專業,本卷還包含了更多社會政治活動的内容,不僅展現了傳教士生活的另一個焦點,也讓讀者沉浸在強烈的時代氛圍中。魏瑪共和國建立在戰後德意志帝國崩潰的廢墟上,面臨着巨額的戰争賠款,流血的經濟,通貨膨脹,物價飙升以及人民的悲慘生活;所有這些都顯示在本書的字裡行間。困難時期并沒有給任何學者留下一個學術象牙塔來安頓下來。愛因斯坦頂住雙方的壓力,堅決接受龍灣等人的精心安排,踏上了破冰的巴黎之旅,這是德法走向戰後國際和解的重要一步。他還與居裡夫人和其他人一起參加了國際聯盟下屬的國際知識合作委員會,為世界和平所做的努力。愛因斯坦利用自己在國外人民中的影響力,幫助有需要和饑餓的德國知識分子勞工,同時利用他在海外的高層政治關系,幫助減輕國家的負擔,為德國經濟赢得一些喘息的空間和生存的希望。在此期間,愛因斯坦留下了一些名言,包括"科學的國際性",羅素的書"政治理想"的德語序言等等。在這本書中,讀者可以讀到他與居裡夫人龍婉的志同道合,肝髒和膽汁,以及他與其他進步人士的通信。

愛因斯坦全集(第13卷)

但這一時期最重要的事件是他的朋友、魏瑪共和國外交部長沃爾特·拉特瑙(Walter Ratnau)被右翼極端分子暗殺,這激起了廣大階級的憤怒,使右翼更加暴力,使國家處于内戰的邊緣。魏瑪共和國曆史上的這一重大事件也是愛因斯坦人生的轉折點,在本卷中留下了相當多的相關文獻。在一篇公開發表的悼詞中,愛因斯坦寫了一句著名的諺語:"一個拖延幻想的人成為理想主義者并不難;愛因斯坦意識到,作為德國公共生活中著名的猶太左翼分子,他的人身安全受到威脅。這也是他接受遠東邀請暫時離開德國的原因之一。也許從這時起,與德國決裂的種子就已經種下。

三。遠東之旅

從 1922 年末到 1923 年初,為期五個月的遠東之旅是本書的重要組成部分。愛因斯坦訪日的主要對象,現在是大正時代世俗主義和民主化的進步趨勢,思想發生了快速的變化,國際主義和宇宙主義不斷沖擊着狹隘的傳統觀念。這是日本"改革社會"被邀請旅行的時代的政治背景和物質基礎,愛因斯坦對物質生産力與階級關系的觀察和思考也在日記中可見一斑。但這裡我們關注的是文化方面,因為這本書第一次公開長篇旅行日記,翻譯成各種文字,引起了很多關注、研究、争議,有的甚至可以說是憤怒的,尤其是關于中文的部分。中國讀者也可以參考複旦大學實體系教授石宇編纂的相關内容和評論。

愛因斯坦在1921年首次離開歐洲大陸通路美國後不久,第二次前往亞洲,這是一個難得的機會和事件,在這種機會和事件中,這種越洋旅行的時間,成本,不便和風險無法與今天在同一天說出來。雖然他最後一次去美國是出于他全心全意支援的事業,但也讓人覺得愛因斯坦和普通人一樣,在那之後對出國旅行産生了濃厚的興趣。在這次旅行中做了很多準備,帶着很多期待,心情比較輕松,雖然旅行日記文字簡單,但内容豐富,生動地描述了海雨、陸地與水、山島綿延的自然景觀,以及各種煙花栖息地、散布、異國情調和常見的人類風俗。然而,更重要的是文化的影響。愛因斯坦的旅行日記不是供任何外人閱讀的,是以它更自由地反映了他内心的精神世界。讀者可以看到作者強烈的歐洲文化意識,但也許是因為不斷的進步和歐洲本身的狀态,他并不傲慢,而是帶着平等的心,總是努力觀察别人的文化,與自己比較。作為此行的目的地,盡管安排費力,也不可避免地遭遇了意想不到的文化沖擊,但日本無疑給愛因斯坦留下了好印象,使他在日記和信件中成為一個令人心動的贊美。一路走來,最負面的描述無疑是留給香港和上海周邊的中國人的:盡管他崇尚中國文化傳統,但肮髒不衛生的街頭環境,為謀生而掙紮的人販子,以及附庸般的禮貌和鄉紳,并沒有赢得愛因斯坦的青睐。更重要的是,他用歐洲幽默諷刺他的疥瘡對中國女性的腹股溝。這使得用"悲傷的不幸"來總結他對中國的印象的辯護有點不情願,盡管愛因斯坦在批評歐洲人和文化時也直言不諱,盡管他毫不掩飾自己幽默感的庸俗一面,盡管他在随後的反法西斯戰争中毫無保留地支援中國抵抗日本軍國主義。讀者也可以從這本書的文獻中看到愛因斯坦和參觀北京大學時是如何失去雙臂的,哀歎中華民族在軍閥混戰中不談的無助和不幸時期。

對巴勒斯坦的回訪也是此行的重點。日記中的台詞再次表明,愛因斯坦對猶太複國主義的支援主要是為了作為進步的歐洲人而被壓迫的人民,而不是因為他的猶太身份。他公開強調自己的猶太身份,隻是為了表明他對"同化"政策的蔑視,這種政策淡化甚至隐瞞自己的猶太身份,以便融入主流社會。在愛因斯坦全心全意和大力支援的巴勒斯坦,他更關心的是試圖為左翼建立一個理想的社會。

我們知道,愛因斯坦被西方讀者評為本世紀偉人,而不僅僅是因為他的科學貢獻。從某種意義上說,甚至可以說,他的科學貢獻主要是為進入政治和社會舞台提供了機會。繼承愛因斯坦遺産的經濟學家奧托·内森(Otto Nathan)認為,這篇關于政治的文章的内容對讀者來說比對科學部分更重要。愛因斯坦來自一個冷酷的背景,為王侯笑着驕傲,他對人類未來和文化未來命運的思考同樣辛勤耕耘,而身體上,以極大的熱情和精力投入到政治運動中,這一卷反映了這樣一個開端。他具有敏銳的政治洞察力和勇氣,這在科學家中是罕見的,并且始終與進步,平等和自由的勝利者站在一起,反對那些時髦和蠱惑人心的力量。他自己的呼籲(如美蘇和解、世界政府、阿以和解等)所破滅的希望和努力與他的科學生涯相似,被證明是需要幾代人才能找到答案的難題。愛因斯坦的政治活動代表了西方政治極點和主流價值觀的一部分,它們崇尚自由和進步的價值觀,但也具有文化和理性主義精英主義的基礎。

愛因斯坦的政治著作是了解西方"現代性"的關鍵。在他去世半個多世紀後,情況仍然如此。由于文化多元與社會認同、行政成本效率之間的沖突,導緻民粹主義和極端主義猖獗,成為核戰争和環境之後西方社會面臨的又一巨大挑戰,賽義德的東方主義引發的學術熱潮就是一種表現。愛因斯坦進入政治的早期階段,這樣一本私人性質的日記,毫不掩飾地記錄了一個歐洲文化代表對東方的觀察和認知,成為文化和社會學家研究的對象,這是可想而知的。例如,讀者可以閱讀Zev Rosencrantz的日記,了解愛因斯坦1922年至1923年的遠東,巴勒斯坦和西班牙之旅。

責任編輯:于繼賢

校對:張良亮