何伟

对于笔者这一代人来说,似乎转眼间,新世纪已经过去了20年。就在20年前,1999年12月,《时代》杂志回顾了整个20世纪,并将科学家、思想家和社会活动家阿尔伯特·爱因斯坦(Albert Einstein)选出的"世纪伟人"命名为"世纪伟人"。在他去世前差不多半个世纪。然而,在新的世纪,名人的光芒并没有褪色:深入研究他的科学成就和思想,生活和社会政治活动仍然是科学史领域的一个重要课题;在引力波和量子通信等领域与他相关的一系列新科学成就继续激发公众的新兴趣;而在2019年,我国和世界科学界刚刚经历了一系列纪念爱因斯坦诞辰140周年的纪念活动 1987年在美国普林斯顿大学开始编辑爱因斯坦全集,到2015年已经出版了14卷,不到预期总数的一半,而2012年支付了13卷, 其中翻译可以说是姗姗来迟的。

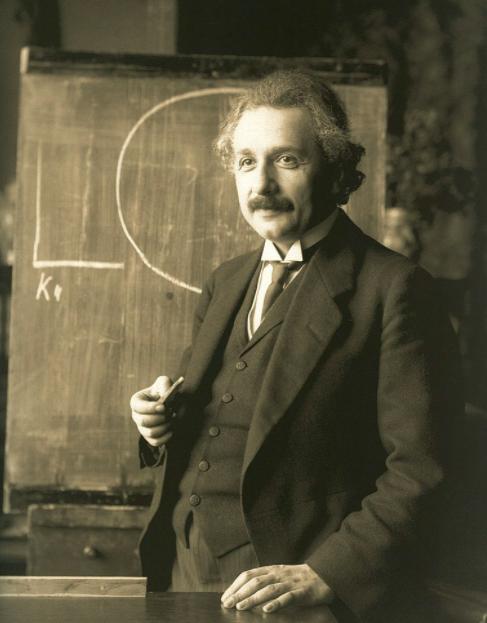

爱因斯坦

爱因斯坦的书,第13卷,涵盖了从1922年1月到1923年3月的时期,当时德国在第一次世界大战后处于魏玛共和国的动荡和困难时期。此时,随着广义相对论的建立,爱因斯坦已成为世界著名的公众人物,并积极参与社会和政治活动。在这段时间里,他几乎有一半的时间在德国以外的地方度过,因此这本书也呈现了国际社会时代的更广阔的图景。从这一卷开始,文章和信件不再单独出版,而是按时间顺序排列,有利于读者更好地恢复和理解学科的科学,社会活动和私人生活交织在一起的历史背景。

一。科学与技术

让我们从科学这个话题开始,介绍一下本书的一些重要内容。

爱因斯坦经常被邀请向公众和科学界发表演讲,问答,并撰写批判性文章。无一例外,这些词体现了鲜明的爱因斯坦风格,即从看似简单而基本的概念出发,以深刻的洞察力和密集的思维,揭示了其背后的深刻含义和联系。仅这一部分就具有很高的阅读价值,特别是围绕相对论、辩论和哲学意义的传播。在访问日本期间,爱因斯坦还就他对相对论的发现提出了即兴的问答。本书提供了科学史上这一重要文献的最新读物。

也是在这一年,爱因斯坦收到了瑞典的暗示,他将在前一年获得诺贝尔物理学奖,最好在年底留在欧洲,这样他就可以参加。尽管如此,他还是决定继续他的日本之行。爱因斯坦迟迟未能获得诺伯特奖,这让他自己和诺贝尔委员会都感到尴尬。这是由于他对相对论的有争议的贡献,特别是在北欧(在某种意义上包括德国),专注于实验物理学传统。在他的远东之行中,他终于收到了获奖的电报,但原因是他因光电效应理论而受到表彰。

就尖端科学研究而言,有一种观点认为,爱因斯坦永远无法与他在1915年广义相对论创建后取得的成就相提并论。在本卷中,读者可以看到一些科学巨人的具体研究思维过程,形成自己的理解。1921年初,爱因斯坦开始将相当的精力投入到量子理论中一个非常基本的话题上,即单个原子辐射的过程,无论是符合经典波动理论的连续辐射,还是按照瞬间单色量子发射的量子理论传输的。到1922年初,他认为他已经取得了重要的成果,这些成果与他早期的任何作品一样重要。读者可以看到他的一些同龄人的震惊和困惑和保守的"祝贺",以及艾伦·范斯坦的严厉劝说,以及对劳尔糟糕的人际交往能力的直言不讳的批评,他根本没有感到被冒犯。他与艾伦·费斯特(Ellen Feist)的亲密友谊贯穿了爱因斯坦的整个收藏,这一卷也不例外。读者可以看到友谊的基础之一是后者对类似于爱因斯坦自己的物理概念的高度深刻和诙谐的表达。呈现爱因斯坦科学探索的原始过程,包括曲折和失败,是对整个系列科学史研究的重要贡献。尽管我在此期间对研究寄予厚望,但没有产生预期的结果,但它确实表明,在提出和推广光的波粒二分法概念方面取得了多年相当大的成功之后,爱因斯坦并不认为这是最终的理解。本卷中关于量子理论的其他工作包括关于斯塔克效应的假设实验,斯特恩-加拉格尔实验的理论解释,以及关于超导现象的理论。虽然他对超导理论的探索是初步的,没有任何成功,但专业读者应该能够从最初的探索过程中看到爱因斯坦对物质和量子自然理论(包括零点能量问题)的深刻思考。

除了自己对量子理论领域的特别关注外,爱因斯坦还致力于这一时期广义相对论宇宙学的应用,对广义相对论和电磁学的统一性做出了开创性的尝试。特别是,本卷提供了一些关于后者的程序性文献。这些领域甚至成为最近科普界的热门话题。在他巴黎之行的学术讨论中,他和他的同事们谈到了现在所谓的黑洞的许多特征,尽管这个概念直到近半个世纪后才会形成。从所有这些文献中,读者可能会觉得,至少在这段时间里,从中年爱因斯坦到中年爱因斯坦,他个人的科学创造力并没有失败;

在爱因斯坦与同行的通信中,人们还可以看到其他杰出学者的科学思想,创造和讨论。例如,布恩关于他在晶体理论、滋扰理论、量子化学方向方面进展的报告,以及德贝自己关于分子间力理论的论证,都涉及学者对科学的核心贡献,这无疑是重要的科学史数据。

除了理论物理学的核心问题外,爱因斯坦还对实用技术保持着浓厚的兴趣,正如该书的一些专利相关文件所示。在危险时期,他甚至考虑并安排离开柏林和学术界,去基尔的实业家朋友那里开发实用技术。除了商业利益和他在伯尔尼专利局的早期经历之外,其背后的原因还有爱因斯坦对技术本身的好奇心,以及他百科全书式的学者时代的印记。

二。时代政治舞台

除了科学领域的专业,本卷还包含了更多社会政治活动的内容,不仅体现了传教士生活的另一个焦点,也让读者沉浸在强烈的时代氛围中。魏玛共和国建立在战后德意志帝国崩溃的废墟上,面临着巨额的战争赔款,流血的经济,通货膨胀,物价飙升以及人民的悲惨生活;所有这些都显示在本书的字里行间。困难时期并没有给任何学者留下一个学术象牙塔来安顿下来。爱因斯坦顶住双方的压力,坚决接受龙湾等人的精心安排,踏上了破冰的巴黎之旅,这是德法走向战后国际和解的重要一步。他还与居里夫人和其他人一起参加了国际联盟下属的国际知识合作委员会,为世界和平所做的努力。爱因斯坦利用自己在国外人民中的影响力,帮助有需要和饥饿的德国知识分子工人,同时利用他在海外的高层政治关系,帮助减轻国家的负担,为德国经济赢得一些喘息的空间和生存的希望。在此期间,爱因斯坦留下了一些名言,包括"科学的国际性",罗素的书"政治理想"的德语序言等等。在这本书中,读者可以读到他与居里夫人龙婉的志同道合,肝脏和胆汁,以及他与其他进步人士的通信。

爱因斯坦全集(第13卷)

但这一时期最重要的事件是他的朋友、魏玛共和国外交部长沃尔特·拉特瑙(Walter Ratnau)被右翼极端分子暗杀,这激起了广大阶级的愤怒,使右翼更加暴力,使国家处于内战的边缘。魏玛共和国历史上的这一重大事件也是爱因斯坦人生的转折点,在本卷中留下了相当多的相关文献。在一篇公开发表的悼词中,爱因斯坦写了一句著名的谚语:"一个拖延幻想的人成为理想主义者并不难;爱因斯坦意识到,作为德国公共生活中著名的犹太左翼分子,他的人身安全受到威胁。这也是他接受远东邀请暂时离开德国的原因之一。也许从这时起,与德国决裂的种子就已经种下。

三。远东之旅

从 1922 年末到 1923 年初,为期五个月的远东之旅是本书的重要组成部分。爱因斯坦访日的主要对象,现在是大正时代世俗主义和民主化的进步趋势,思想发生了快速的变化,国际主义和宇宙主义不断冲击着狭隘的传统观念。这是日本"改革社会"被邀请旅行的时代的政治背景和物质基础,爱因斯坦对物质生产力与阶级关系的观察和思考也在日记中可见一斑。但这里我们关注的是文化方面,因为这本书第一次公开长篇旅行日记,翻译成各种文字,引起了很多关注、研究、争议,有的甚至可以说是愤怒的,尤其是关于中文的部分。中国读者也可以参考复旦大学物理系教授石宇编纂的相关内容和评论。

爱因斯坦在1921年首次离开欧洲大陆访问美国后不久,第二次前往亚洲,这是一个难得的机会和事件,在这种机会和事件中,这种越洋旅行的时间,成本,不便和风险无法与今天在同一天说出来。虽然他最后一次去美国是出于他全心全意支持的事业,但也让人觉得爱因斯坦和普通人一样,在那之后对出国旅行产生了浓厚的兴趣。在这次旅行中做了很多准备,带着很多期待,心情比较轻松,虽然旅行日记文字简单,但内容丰富,生动地描述了海雨、陆地与水、山岛绵延的自然景观,以及各种烟花栖息地、散布、异国情调和常见的人类风俗。然而,更重要的是文化的影响。爱因斯坦的旅行日记不是供任何外人阅读的,因此它更自由地反映了他内心的精神世界。读者可以看到作者强烈的欧洲文化意识,但也许是因为不断的进步和欧洲本身的状态,他并不傲慢,而是带着平等的心,总是努力观察别人的文化,与自己比较。作为此行的目的地,尽管安排费力,也不可避免地遭遇了意想不到的文化冲击,但日本无疑给爱因斯坦留下了好印象,使他在日记和信件中成为一个令人心动的赞美。一路走来,最负面的描述无疑是留给香港和上海周边的中国人的:尽管他崇尚中国文化传统,但肮脏不卫生的街头环境,为谋生而挣扎的人贩子,以及附庸般的礼貌和乡绅,并没有赢得爱因斯坦的青睐。更重要的是,他用欧洲幽默讽刺他的疥疮对中国女性的腹股沟。这使得用"悲伤的不幸"来总结他对中国的印象的辩护有点不情愿,尽管爱因斯坦在批评欧洲人和文化时也直言不讳,尽管他毫不掩饰自己幽默感的庸俗一面,尽管他在随后的反法西斯战争中毫无保留地支持中国抵抗日本军国主义。读者也可以从这本书的文献中看到爱因斯坦和参观北京大学时是如何失去双臂的,哀叹中华民族在军阀混战中不谈的无助和不幸时期。

对巴勒斯坦的回访也是此行的重点。日记中的台词再次表明,爱因斯坦对犹太复国主义的支持主要是为了作为进步的欧洲人而被压迫的人民,而不是因为他的犹太身份。他公开强调自己的犹太身份,只是为了表明他对"同化"策略的蔑视,这种策略淡化甚至隐瞒自己的犹太身份,以便融入主流社会。在爱因斯坦全心全意和大力支持的巴勒斯坦,他更关心的是试图为左翼建立一个理想的社会。

我们知道,爱因斯坦被西方读者评为本世纪伟人,而不仅仅是因为他的科学贡献。从某种意义上说,甚至可以说,他的科学贡献主要是为进入政治和社会舞台提供了机会。继承爱因斯坦遗产的经济学家奥托·内森(Otto Nathan)认为,这篇关于政治的文章的内容对读者来说比对科学部分更重要。爱因斯坦来自一个冷酷的背景,为王侯笑着骄傲,他对人类未来和文化未来命运的思考同样辛勤耕耘,而身体上,以极大的热情和精力投入到政治运动中,这一卷反映了这样一个开端。他具有敏锐的政治洞察力和勇气,这在科学家中是罕见的,并且始终与进步,平等和自由的胜利者站在一起,反对那些时髦和蛊惑人心的力量。他自己的呼吁(如美苏和解、世界政府、阿以和解等)所破灭的希望和努力与他的科学生涯相似,被证明是需要几代人才能找到答案的难题。爱因斯坦的政治活动代表了西方政治极点和主流价值观的一部分,它们崇尚自由和进步的价值观,但也具有文化和理性主义精英主义的基础。

爱因斯坦的政治著作是理解西方"现代性"的关键。在他去世半个多世纪后,情况仍然如此。由于文化多元与社会认同、行政成本效率之间的矛盾,导致民粹主义和极端主义猖獗,成为核战争和环境之后西方社会面临的又一巨大挑战,赛义德的东方主义引发的学术热潮就是一种表现。爱因斯坦进入政治的早期阶段,这样一本私人性质的日记,毫不掩饰地记录了一个欧洲文化代表对东方的观察和认知,成为文化和社会学家研究的对象,这是可想而知的。例如,读者可以阅读Zev Rosencrantz的日记,了解爱因斯坦1922年至1923年的远东,巴勒斯坦和西班牙之旅。

责任编辑:于继贤

校对:张良亮