溫/譚方明(粵劇明星餘朗宇,美少女)

一

20世紀50年代,廣東人氣娛樂選擇,從數量到娛樂,與21世紀的今天相去甚遠,生活生動活潑,難以想象。粵劇,形成于明初,在百年生存市場适者生存,經過幾代人粵劇人的創新和調整,直到1949年10月,廣州解放,官方統計有2000萬粉絲,後期劇,名片一出,空巷子。

1950年初,作為适應新政權、新時代、建立新文化的倡議,國家歌劇改革運動(劇場改革)開始了:換戲、變人、改。華南文藝聯(SUCC)籌備委員會成立了粵劇研究小組,專門從事新粵劇的創作和改編。戲曲改革的第一槍是将延安魯迅藝術學院的原創戲曲《白發女人》改編成新粵劇,劇本來自以下九位廣東知名作家、劇作家、詩人、導演、粵劇編劇:歐陽山、華佳、黃甯寶貝、林宇、易恭、于迅、傅公旺、陳卓英、 楊子靜.

1950年9月6日,秋天結束了,南方的天氣越來越涼爽。聖壽新年劇團在海珠大劇院開幕,首演新粵劇《白發女人》。粵劇史上第一位白發女郎和大春由兩位著名藝術家上司,我的母親郎玉玉(1919-2010)和父親梁少家(1907-1982)。《南方日報》評論說,新中國人民在粵劇舞台上扮演了主角,成為了大師,這是前所未有的。也被稱為這部話劇的出現,是粵劇革命的曆史。

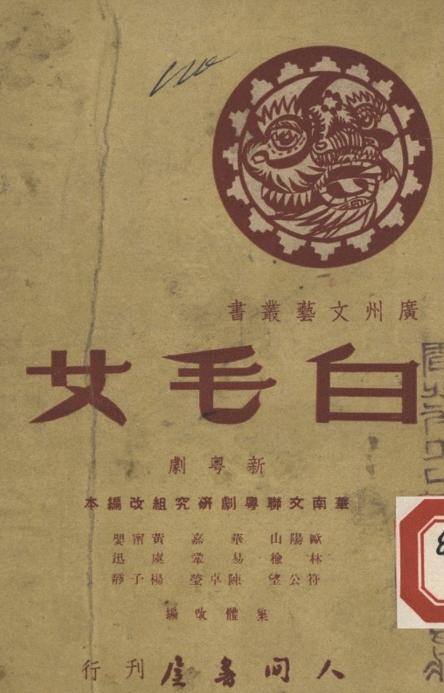

新粵語歌劇《白發女人》的劇本于1950年出版。

當時,海珠大劇院,是廣州之王劇院,建于1902年,建在珠江附近,位于燈火通明的長堤路中,觀衆廳高三層,設定了近兩千座。無論是知名的省、港粵劇老闆,還是全市頂級巨星梅蘭芳,都為能出現在海珠大劇院的舞台上而感到自豪。

《白發女人》以驚豔的姿态首演,随後連續數月的演出,觀衆座無虛席。

廣州解放不到一年,敢出演紅色經典《白發女郎》,爸爸媽媽真的叫藝術界!這個決定可不是小事,畢竟飽受煎熬的粵劇從業者,在解放初期共産黨和解放軍普遍持觀望态度。

讓兩位老藝術家與新文藝接軌的"扳機",就是歐陽山。歐陽山是一位在廣州出道的作家,20世紀30年代在上海加入左翼聯盟,後又去了延安,參加了延安文學座談會和延安整頓。1949年底,歐陽山奉命回陽城接管文藝界,任華南文化聯盟籌備委員會主任、中共華南支部文藝工作委員會副書記。

作為文藝界的領軍人物,歐陽山熟悉文藝規律,作為作家,他懂得人性,而作為2000萬熱愛歌劇的觀衆之一,他既懂得戲曲藝術,又懂得觀衆心理,以及市場運作:用名聲效果推廣新粵劇, 這是一個很棒的技巧。

母親在春節前夕,早早就成名青衣戲曲,歌迷們紛紛流傳出一句話:"想哭見郎瑜",藝術魅力可想而知。這部劇在解放後仍然很受歡迎。歐陽山到樂山劇院看了母親的《破靈芝》,親身找到了她和父親,很久以來一直握手,歡迎他們在新時代多演出。他父親原來的姓是譚,歐陽山被稱為譚先生,這個詞一直存在了幾十年,直到他們老了。

歐陽山和父親、母親談話,邀請他們接演這部劇:"你有'翻千裡'的名字,觀衆也喜歡你的戲,你能不能帶頭,演繹《白發姑娘》?"人生追求誠實誠實的人,認真真人實在在的演藝目的,父母第一次接觸共産黨,遇到懂得欣賞粵劇,懂得尊重藝人官,懂得嗓音難得啊!"江湖兒女,終将是心比心。幾十年後,她的母親回憶起這件事,她在一個長篇大論中說:"共産黨如此重視我們,我們為什麼要拒絕呢?""

二

《白發女人》的主題是舊社會把人變成鬼,新社會把鬼變成人。新粵劇的目的是向觀衆灌輸一種新的意識形态,這意味着不僅要更新戲劇的題材,還要改變表演、服飾、布景、燈光等傳統習慣。然而,粵劇市場很受歡迎,觀衆是大米班的主人,這是常識。父親和母親還負責盛壽新年劇團的100名左右的員工,負責保持票房安全。

如何才能讓觀衆接受這部新的粵劇,這将颠覆舊舞台的審美習慣?媽媽認真思考了幾天,在演出、舞台加工制作中提出了一個觀點:純粹用戲曲動作拿楊白勞給自己買了紅頭繩嗨,真高興從觀衆沖上舞台"夢想會"大泉,讓便衣由大泉套上了當時流行的粵劇電影, 充滿閃亮,吸引觀衆,利用燈光場景渲染出"太陽出"的氛圍......

郎朗的白發女人的照片

她的"橋梁"(這個想法)得到了上司層的支援。是以,反映現代北方農村地區的壓迫和反抗主題,表演形式定位為純粹的粵劇風格。同年7月,歐陽山在《關于粵劇改進的意見》中提出了"好(看)利"四字指南,批判老粵劇過于華麗,肯定了燈光和電影在粵劇中的積極作用。

有兩個關鍵詞意義重大。第一個是"粵劇改進"(不是改革或改造)。這一提法與中央歌劇改革戰略有關,當時文化部的歌劇上司和咨詢機構由專家和藝術家組成,稱為歌劇改進局和歌劇改進委員會。一步一步,不難了解。第二個關鍵詞是"好(看)有益",可以圈起來。

從字面上看,《粵劇改進》輕輕地揭示了一定程度的寬容資訊,通俗用語說"好(看)有益",直白闡述了文藝水準。回想起來,"好"其實是歐陽山的一貫命題,經過多次政治運動和批判鬥争,他一直沒有改變。

1979年到1984年,我是歐陽山的創作助理,我聽到他解釋道:"文學作品一定要好看,不能往下看,誰會欣賞你的主題思想?"是以,這種指導思想是一緻的,也符合毛澤東《延安文學座談會上的講話》提出的觀點:"藝術作品的缺乏,無論政治進步如何,也是沒有力量的。"

三

近日,通過收集1950年版粵劇《白發姑娘》劇本及相關曆史資料,并采訪了兩位粵劇行業前輩林小群和郎海山,讓大家知道一些"粵劇改進"的第一個實驗資料:

(1)新粵劇中的"六柱系統"痕迹

粵劇表演的"動手必做"是按角色類型分類的。"六張海報系統",由傳統粵劇當初的十行為流線型,文武生、小生、正殿丹、花丹兩幫、醜學生、武聖這六行為"六大支柱",并要求每一根"柱子"都要有跨線表演能力。受政治因素影響,六柱制在1952年後逐漸廢除。但在1950年版的《白發女人》中,劇作家們對人物和餡餅還是很清楚的:

楊紅喜(白發女郎)由鄭印丹飾演;陳大春由鄭印道武生飾演;黃世仁由鄭版醜或正印小生飾演;穆仁之由鄭印醜或鄭印小生飾演;楊白勞由鄭寅武生飾演;而袁美心則由兩組華丹飾演。

(2)導演制度的引入

導演制度在劇的改革中被引入戲劇界。學習戲劇的林宇,在初次執導粵劇時,是如何與藝術家交流的?今年八月,我和袁美新飾演的演員林小群聊了聊,他告訴我,"這都是靈感的。林宇從人物開始,用人物來激發我們創作,要求我們投入到劇中。他和演員分析性格,比如白發是這樣的,大春是這樣的,黃世仁是這樣的,美是這樣的。我們了解人物後,再按照粵劇的傳統技巧和規律來處理。"聽起來像是典型的前蘇聯斯坦尼斯拉夫斯基系統。

(3)傳統表現手段

無論是唱歌還是演奏,手眼步法都是一種傳統的表演形式,而服裝和舞台布景則是現代的。觀衆聽到傳統粵語音樂,他們所看到的人物的感受和表情,是粵劇的風格化表達。林小群認為,該劇的嘗試增強了他們未來演現代劇的信心。

表演,據秦中英描述,"黃世仁是用第三個國小生加醜表演,楊白鹭是用老學生加公腳表演,快樂的孩子用小丹的表演。在"搶"那一個,跪圓平台,三支箭等傳統身體部位,美觀。"

劇本較長的描述了歌聲、鑼鼓、表演、場景等部分。比如,大春率領八路軍重返現場,要求一群"北軍師打八路軍兵都打過大(即用頭)的外表,然後拉山、架子;"顯然,這是為了讓父親和他的班級玩他們擅長的傳統南北學校,表現出巨大的力量和力量。

(4)效果表現有強烈反響

林擔心觀衆争先恐後地買票,看看她的母親如何扮演白發女孩。"人們很好奇,她是穿着戲服,用戲的傳統部分進行現代表演,還是穿着現代休閑裝唱粵劇?"粵劇舞台上第一位白發女郎并沒有讓觀衆失望。"

林小群隻有18歲,和母親一起學習藝術。說到表演效果,她特别稱贊了白發女人夢中的大春:"假紅喜在舞台上做夢,真紅喜悅從觀衆沖向舞台,觀衆覺得這種藝術手法很新穎,反響很強烈。那一個是劇的肉(即精彩的部分),他們倆玩得動人很好,感情很好真實。傳統上,這是一部"生活劇"。但無論是古代還是現代,如白發女、大春會,都離不開生死哀愁的感受,演員都應該展現人性真正的善良和美麗。這是成功的關鍵。"

我的叔叔郎海山,在"白發少女"樂隊的棚子裡(即樂隊)當八手大師,負責小鑼、大鑼,現在已經90多歲了。我問他哪部戲最讓人印象深刻,林小群叔叔也說夢想會是大春那一場:"大春在舞台舞台上,白發女孩在台下叫'大春哥',從觀衆席上沖上舞台。這部劇看得非常好,觀衆反響很好,感覺很好。"這種治療今天聽起來仍然很新鮮。

四

作為一部實驗性作品,新粵劇《白發女人》至少取得了三項成就:一是從形式到内容被觀衆接受和欣賞;

但在《廣東粵劇改革三十年》中,郭炳軒又作了一種解讀:"演員的政治熱情非常高,但思想商業舞台方法卻沒有明确劃分......像白發女人也穿亮片、指甲油,春天的出現被觀衆在舞台上,引起整個場景的驚豔!1983年,我母親在評論《白發女人》時,她也很謙虛:"政治上的幼稚并不意味着看化妝、服裝、表演,我們有什麼地方不商業化呢?我的戲劇之是以轟動一時,其實就是黨和人民對我們老藝術家表演的一種鼓勵革命性的戲劇!"

理論家和演員,雖然在描述的細節上略有不同,但口徑相同,作為"商業化"的語氣是關鍵的,這有點意思。其實,《白發女人》的一些方法都是在特定時代為市場對象做出妥協的,合理而必要的。但随後,"商業化"成了把柄,變成了禁忌,成為自我批評的武器,這無疑是一種社會幹預的趨勢。

新粵劇《白發女人》的誕生,反映了1950年戲曲改革的激情和活力。面對傳統戲曲藝術和市場規律,文藝管理者的态度更加開放、尊重、審慎。新秩序以理想主義的方式呈現,有效地激發了老藝術家的翻身感和愛國情,進而調動了他們自覺為新政權服務的積極性。

粵劇《白發女人》堪稱新文藝工作者與老文藝工作者精誠合作經典。"這是一個具有裡程碑意義的事件,應該被列入粵劇史冊,"Yuji的編劇兼導演之一林宇說。然而,秦仲英在2016年的文章《從劃時代的現代劇的演變到談論紅線少女及其主演角色》中對《項林玉》對現代劇發展的貢獻》中感慨地說:"《白發少女》(美女少家、郎瑜版)"似乎并沒有引起當時及以後人們的注意, 沒有人被讨論過。"

不過,後來卻莫名其妙,又有些遺憾:魯迅藝術學院的原創歌劇《白發女郎》成為非物質文化遺産,而新粵劇《白發女郎》的"裡程碑式"意義,現在想找一座粵劇博物館的"玩橋"(表演說明)也是意料之中的。這部作品,一度被視為劃時代,一直影響着現代粵劇的發展,不應被選擇性地遺忘。

本文作者譚方明是粵劇《俞良少家》和《郎煜》的女兒,曾任歐陽山書記等。在撰寫本文時,可參考本文。