温/谭方明(粤剧明星余朗宇,美少女)

一

20世纪50年代,广东人气娱乐选择,从数量到娱乐,与21世纪的今天相去甚远,生活生动活泼,难以想象。粤剧,形成于明初,在百年生存市场适者生存,经过几代人粤剧人的创新和调整,直到1949年10月,广州解放,官方统计有2000万粉丝,后期剧,名片一出,空巷子。

1950年初,作为适应新政权、新时代、建立新文化的倡议,国家歌剧改革运动(剧场改革)开始了:换戏、变人、改。华南文艺联(SUCC)筹备委员会成立了粤剧研究小组,专门从事新粤剧的创作和改编。戏曲改革的第一枪是将延安鲁迅艺术学院的原创戏曲《白发女人》改编成新粤剧,剧本来自以下九位广东知名作家、剧作家、诗人、导演、粤剧编剧:欧阳山、华佳、黄宁宝贝、林宇、易恭、于迅、傅公旺、陈卓英、 杨子静.

1950年9月6日,秋天结束了,南方的天气越来越凉爽。圣寿新年剧团在海珠大剧院开幕,首演新粤剧《白发女人》。粤剧史上第一位白发女郎和大春由两位著名艺术家领导,我的母亲郎玉玉(1919-2010)和父亲梁少家(1907-1982)。《南方日报》评论说,新中国人民在粤剧舞台上扮演了主角,成为了大师,这是前所未有的。也被称为这部话剧的出现,是粤剧革命的历史。

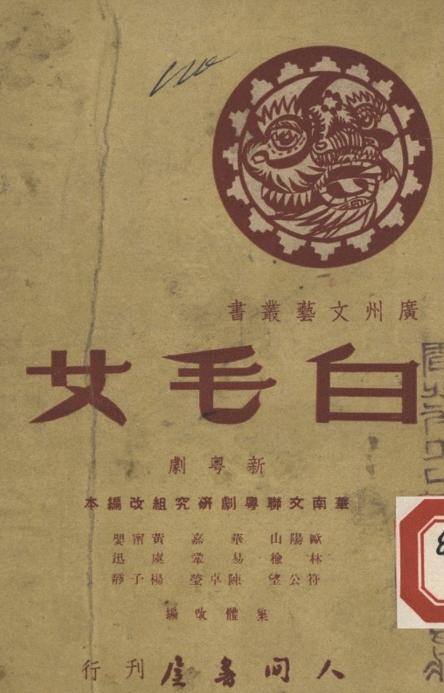

新粤语歌剧《白发女人》的剧本于1950年出版。

当时,海珠大剧院,是广州之王剧院,建于1902年,建在珠江附近,位于灯火通明的长堤路中,观众厅高三层,设置了近两千座。无论是知名的省、港粤剧老板,还是全市顶级巨星梅兰芳,都为能出现在海珠大剧院的舞台上而感到自豪。

《白发女人》以惊艳的姿态首演,随后连续数月的演出,观众座无虚席。

广州解放不到一年,敢出演红色经典《白发女郎》,爸爸妈妈真的叫艺术界!这个决定可不是小事,毕竟饱受煎熬的粤剧从业者,在解放初期共产党和解放军普遍持观望态度。

让两位老艺术家与新文艺接轨的"扳机",就是欧阳山。欧阳山是一位在广州出道的作家,20世纪30年代在上海加入左翼联盟,后又去了延安,参加了延安文学座谈会和延安整顿。1949年底,欧阳山奉命回阳城接管文艺界,任华南文化联盟筹备委员会主任、中共华南支部文艺工作委员会副书记。

作为文艺界的领军人物,欧阳山熟悉文艺规律,作为作家,他懂得人性,而作为2000万热爱歌剧的观众之一,他既懂得戏曲艺术,又懂得观众心理,以及市场运作:用名声效果推广新粤剧, 这是一个很棒的技巧。

母亲在春节前夕,早早就成名青衣戏曲,歌迷们纷纷流传出一句话:"想哭见郎瑜",艺术魅力可想而知。这部剧在解放后仍然很受欢迎。欧阳山到乐山剧院看了母亲的《破灵芝》,亲身找到了她和父亲,很久以来一直握手,欢迎他们在新时代多演出。他父亲原来的姓是谭,欧阳山被称为谭先生,这个词一直存在了几十年,直到他们老了。

欧阳山和父亲、母亲谈话,邀请他们接演这部剧:"你有'翻千里'的名字,观众也喜欢你的戏,你能不能带头,演绎《白发姑娘》?"人生追求诚实诚实的人,认真真人实在在的演艺目的,父母第一次接触共产党,遇到懂得欣赏粤剧,懂得尊重艺人官,懂得嗓音难得啊!"江湖儿女,终将是心比心。几十年后,她的母亲回忆起这件事,她在一个长篇大论中说:"共产党如此重视我们,我们为什么要拒绝呢?""

二

《白发女人》的主题是旧社会把人变成鬼,新社会把鬼变成人。新粤剧的目的是向观众灌输一种新的意识形态,这意味着不仅要更新戏剧的题材,还要改变表演、服饰、布景、灯光等传统习惯。然而,粤剧市场很受欢迎,观众是大米班的主人,这是常识。父亲和母亲还负责盛寿新年剧团的100名左右的员工,负责保持票房安全。

如何才能让观众接受这部新的粤剧,这将颠覆旧舞台的审美习惯?妈妈认真思考了几天,在演出、舞台加工制作中提出了一个观点:纯粹用戏曲动作拿杨白劳给自己买了红头绳嗨,真高兴从观众冲上舞台"梦想会"大泉,让便衣由大泉套上了当时流行的粤剧电影, 充满闪亮,吸引观众,利用灯光场景渲染出"太阳出"的氛围......

郎朗的白发女人的照片

她的"桥梁"(这个想法)得到了领导层的支持。因此,反映现代北方农村地区的压迫和反抗主题,表演形式定位为纯粹的粤剧风格。同年7月,欧阳山在《关于粤剧改进的意见》中提出了"好(看)利"四字指南,批判老粤剧过于华丽,肯定了灯光和电影在粤剧中的积极作用。

有两个关键词意义重大。第一个是"粤剧改进"(不是改革或改造)。这一提法与中央歌剧改革战略有关,当时文化部的歌剧领导和咨询机构由专家和艺术家组成,称为歌剧改进局和歌剧改进委员会。一步一步,不难理解。第二个关键词是"好(看)有益",可以圈起来。

从字面上看,《粤剧改进》轻轻地揭示了一定程度的宽容信息,通俗用语说"好(看)有益",直白阐述了文艺水准。回想起来,"好"其实是欧阳山的一贯命题,经过多次政治运动和批判斗争,他一直没有改变。

1979年到1984年,我是欧阳山的创作助理,我听到他解释道:"文学作品一定要好看,不能往下看,谁会欣赏你的主题思想?"因此,这种指导思想是一致的,也符合毛泽东《延安文学座谈会上的讲话》提出的观点:"艺术作品的缺乏,无论政治进步如何,也是没有力量的。"

三

近日,通过收集1950年版粤剧《白发姑娘》剧本及相关历史资料,并采访了两位粤剧行业前辈林小群和郎海山,让大家知道一些"粤剧改进"的第一个实验资料:

(1)新粤剧中的"六柱系统"痕迹

粤剧表演的"动手必做"是按角色类型分类的。"六张海报系统",由传统粤剧当初的十行为流线型,文武生、小生、正殿丹、花丹两帮、丑学生、武圣这六行为"六大支柱",并要求每一根"柱子"都要有跨线表演能力。受政治因素影响,六柱制在1952年后逐渐废除。但在1950年版的《白发女人》中,剧作家们对人物和馅饼还是很清楚的:

杨红喜(白发女郎)由郑印丹饰演;陈大春由郑印道武生饰演;黄世仁由郑版丑或正印小生饰演;穆仁之由郑印丑或郑印小生饰演;杨白劳由郑寅武生饰演;而袁美心则由两组华丹饰演。

(2)导演制度的引入

导演制度在剧的改革中被引入戏剧界。学习戏剧的林宇,在初次执导粤剧时,是如何与艺术家交流的?今年八月,我和袁美新饰演的演员林小群聊了聊,他告诉我,"这都是灵感的。林宇从人物开始,用人物来激发我们创作,要求我们投入到剧中。他和演员分析性格,比如白发是这样的,大春是这样的,黄世仁是这样的,美是这样的。我们了解人物后,再按照粤剧的传统技巧和规律来处理。"听起来像是典型的前苏联斯坦尼斯拉夫斯基系统。

(3)传统表现手段

无论是唱歌还是演奏,手眼步法都是一种传统的表演形式,而服装和舞台布景则是现代的。观众听到传统粤语音乐,他们所看到的人物的感受和表情,是粤剧的风格化表达。林小群认为,该剧的尝试增强了他们未来演现代剧的信心。

表演,据秦中英描述,"黄世仁是用第三个小学生加丑表演,杨白鹭是用老学生加公脚表演,快乐的孩子用小丹的表演。在"抢"那一个,跪圆平台,三支箭等传统身体部位,美观。"

剧本详细描述了歌声、锣鼓、表演、场景等部分。比如,大春率领八路军重返现场,要求一群"北军师打八路军兵都打过大(即用头)的外表,然后拉山、架子;"显然,这是为了让父亲和他的班级玩他们擅长的传统南北学校,表现出巨大的力量和力量。

(4)效果表现有强烈反响

林担心观众争先恐后地买票,看看她的母亲如何扮演白发女孩。"人们很好奇,她是穿着戏服,用戏的传统部分进行现代表演,还是穿着现代休闲装唱粤剧?"粤剧舞台上第一位白发女郎并没有让观众失望。"

林小群只有18岁,和母亲一起学习艺术。说到表演效果,她特别称赞了白发女人梦中的大春:"假红喜在舞台上做梦,真红喜悦从观众冲向舞台,观众觉得这种艺术手法很新颖,反响很强烈。那一个是剧的肉(即精彩的部分),他们俩玩得动人很好,感情很好真实。传统上,这是一部"生活剧"。但无论是古代还是现代,如白发女、大春会,都离不开生死哀愁的感受,演员都应该展现人性真正的善良和美丽。这是成功的关键。"

我的叔叔郎海山,在"白发少女"乐队的棚子里(即乐队)当八手大师,负责小锣、大锣,现在已经90多岁了。我问他哪部戏最让人印象深刻,林小群叔叔也说梦想会是大春那一场:"大春在舞台舞台上,白发女孩在台下叫'大春哥',从观众席上冲上舞台。这部剧看得非常好,观众反响很好,感觉很好。"这种治疗今天听起来仍然很新鲜。

四

作为一部实验性作品,新粤剧《白发女人》至少取得了三项成就:一是从形式到内容被观众接受和欣赏;

但在《广东粤剧改革三十年》中,郭炳轩又作了一种解读:"演员的政治热情非常高,但思想商业舞台方法却没有明确划分......像白发女人也穿亮片、指甲油,春天的出现被观众在舞台上,引起整个场景的惊艳!1983年,我母亲在评论《白发女人》时,她也很谦虚:"政治上的幼稚并不意味着看化妆、服装、表演,我们有什么地方不商业化呢?我的戏剧之所以轰动一时,其实就是党和人民对我们老艺术家表演的一种鼓励革命性的戏剧!"

理论家和演员,虽然在描述的细节上略有不同,但口径相同,作为"商业化"的语气是关键的,这有点意思。其实,《白发女人》的一些方法都是在特定时代为市场对象做出妥协的,合理而必要的。但随后,"商业化"成了把柄,变成了禁忌,成为自我批评的武器,这无疑是一种社会干预的趋势。

新粤剧《白发女人》的诞生,反映了1950年戏曲改革的激情和活力。面对传统戏曲艺术和市场规律,文艺管理者的态度更加开放、尊重、审慎。新秩序以理想主义的方式呈现,有效地激发了老艺术家的翻身感和爱国情,进而调动了他们自觉为新政权服务的积极性。

粤剧《白发女人》堪称新文艺工作者与老文艺工作者精诚合作经典。"这是一个具有里程碑意义的事件,应该被列入粤剧史册,"Yuji的编剧兼导演之一林宇说。然而,秦仲英在2016年的文章《从划时代的现代剧的演变到谈论红线少女及其主演角色》中对《项林玉》对现代剧发展的贡献》中感慨地说:"《白发少女》(美女少家、郎瑜版)"似乎并没有引起当时及以后人们的注意, 没有人被讨论过。"

不过,后来却莫名其妙,又有些遗憾:鲁迅艺术学院的原创歌剧《白发女郎》成为非物质文化遗产,而新粤剧《白发女郎》的"里程碑式"意义,现在想找一座粤剧博物馆的"玩桥"(表演说明)也是意料之中的。这部作品,一度被视为划时代,一直影响着现代粤剧的发展,不应被选择性地遗忘。

本文作者谭方明是粤剧《俞良少家》和《郎煜》的女儿,曾任欧阳山书记等。在撰写本文时,可参考本文。