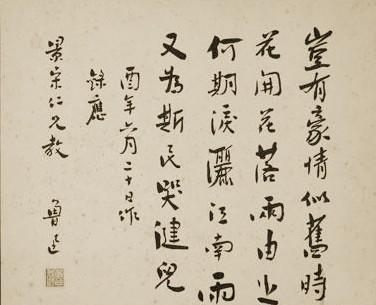

在魯迅的詩作中,有一句廣為流傳的悼念死去的朋友的七個字,"向楊琦緻敬",整首詩内容是:"多麼驕傲如老,鮮花盛開兩個。什麼時期的眼淚灑在江南雨中,也為人們哭了。"這首詩寫于1933年6月21日,哀悼的對象楊偉三天前被國民黨軍隊特工暗殺,魯迅冒着被特工暗殺的風險于6月20日到上海萬國殡儀館告别他的朋友楊偉,被送回寫這首詩,那麼楊偉是什麼人?而讓魯迅那麼悲痛和憤怒,寫下這首著名的慰問詩?

魯迅向楊偉緻敬

楊偉(1893-1933),洪福字,杏佛數,以世界數,江西清江人,他的父親楊永昌在揚州和杭州擔任獄警,這是一個不高的職位,楊杏佛在上海早年的"中國公立學校",并于1910年加入中國盟, 1911年6月随毛毅生進入唐山路學校,當他聽說"武昌起義"爆發後,立即趕到武昌參加防衛戰争,可以說是參加了辛亥革命。

1912年1月,中華民國在南京成立時,楊潔篪是孫中山總統府書記處送接收組組長,孫中山辭去臨時總統職務時,一些革命者不願意為袁世凱服務,是以大多被派往國外留學。 1912年11月,楊在這樣的機會下前往美國康奈爾大學學習機械工程。

楊杏佛

1914年6月,楊、胡明富、任紅軒、秉志、趙元仁、周仁、第一、張元山、金邦正等人發起成立"中國科學學會",并籌集資金創辦了月刊《後來的科學》,楊和胡明富、趙元仁等人繼續在哈佛大學研究所學習, "中國科學會"遷入哈佛大學,将數學、實體、化學、地質學、醫學、生物學、氣象學、地理學等現代科學學科引入中國。為了進一步推動中國現代科學教育和研究的步伐,楊于1918年獲得哈佛大學工商管理碩士學位。

中國科學會照片會員

楊杏佛于1918年10月回國,受雇于漢冶平公司會計分公司造價科科長,韓冶平公司,簡稱"漢冶煤鐵廠開采有限公司",始建于1908年,是中國第一代新型鋼鐵聯合企業,由漢陽制鐵廠、大冶鐵礦和萍鄉煤礦三部分組成, 當年的鋼材産量占全國的90%以上,堪稱"中國鋼鐵工業的搖籃",從其曆史地位中可以看出其重要性,宋子文從留學歸來時也受雇于這家公司。

1920年4月,楊潔篪受南京高等師範學校校長郭炳文的邀請,成為商學教授,當時郭秉文正準備建設國立東南大學,許多"中國科學會"成員應該受到郭兵文的邀請回教,而"中國科學會"也在191年8年搬到了南京, 使當年的"南高"和"東方大學"成為中國科協骨幹會員的聚集地,在師事中教授有馬啟初、潘樹倫、李道南、沈岚清、胡明福、陳長璇、嚴吉安、林振斌等人,楊還曾任東南大學事業部主任和校辦廠長, 但因為楊某熱衷于從事革命活動,經常應邀到上海大學任教,是以郭冰文的憎恨最終辭去了教職。

楊杏佛(後排左四)與泰戈爾等人

1924年10月,楊杏佛在廣州革命中心以南,再次回到孫中山身邊擔任書記,此時張作禹和馮玉祥聯手推翻直屬軍閥政權,邀請孫中山北到共産黨,楊杏佛作為孫中山的随行人員, 先是到達上海,然後繞過日本來到天津,直到當年12月底抵達北京,伴随着身患重病的孫中山走過了人生的最後一段路程。

孫中山于1925年3月12日在北京協和醫院因肝癌去世,楊曾參與将孫中山的棺材運到北京的西山碧雲寺臨時存放,之後移居上海創辦《國報》并擔任主編。在出版16天後被迫停刊,楊杏佛在最後一期的文章中說:"方形時期繼續努力與中國人民分享困難,以及環境被迫,使我出生在陷入困境的《國報》中,不得不暫時向讀者說再見。期間還與鄧忠夏、黃立等人成立了"中國救濟會"。

孫中山的棺材被運往北京碧雲寺

1925年4月18日,孫中山先生葬禮籌備會議在上海國民黨黨員張靖江家中舉行,正式成立孫中山下葬籌備辦公室,宋子文、林業明、葉楚軒為安葬籌備委員會常務委員。

楊杏佛為南京中山陵的建設而辛勤勞苦,作為殡葬籌備室主任,掌握着很大的咨詢和決策權,中山陵墓總投資8000多萬兩銀,而且項目規模龐大,不少建築公司紛紛贈送禮品和賄賂,以便承接該項目, 楊杏佛送給送禮人,但不是私人占有,而是存放在陳列室供公衆陳列。對于這座宏偉的南京中山陵,人們似乎隻記得設計師陸岩博士直白,但幕後楊杏佛默默付出卻一無所知,這不能說是遺憾。

楊杏佛(右一)與宋慶齡等人

為了友善與廣州國民政府聯系,楊杏佛在殡儀準備辦公室的閣樓上存放了一個廣播電台,此時直接軍閥孫傳芳的部門占領了上海,得知楊杏佛居住的隐蔽電台,然後通過法國巡邏隊将被逮捕,正在處理引渡期, 宋青玲委托著名女律師鄭玉秀與法租界當局談判,楊杏佛最終出獄,一樁謀殺案。

1927年4月南京國民政府成立後,上海特城成立,蔣介石的"二哥"黃琦為第一任市長,國民黨在上海秘密成立市黨部,以應對國民革命軍北伐,楊阿基夫擔任執行委員和宣傳部長, 但"四.第十二次反革命政變爆發後,楊安澤因與共産黨關系密切而被上海市警察司令員楊虎拘留,在時任外交部副部長、上海市特工郭泰軒的斡旋下,被取保候審。

楊杏佛與家人合影

1927年10月初,教育管理與獎學金大學中國成立,其實,這所大學是教育部,是負責教育的最高行政機構,是蔡元培模仿法國教育制度,由蔡元培擔任校長,楊杏擔任副校長,由魯迅的朋友徐守軒擔任秘書長。

同時,楊和王紀東、張乃燕等30餘人參加了中華民國最高學術研究機構國家中央研究所的籌建工作,其宗旨是:"開展科研,引導、聯系、獎勵國家研究事業,以謀求科學進步, 人類的光。"第一個倡議是由國民黨長老之一李世塾提出的。

1928年6月9日,國家中央研究所第一次會議在上海東亞餐廳召開,由蔡元培會長主持并宣布,其主要成員多為中國科學會會員,"官方機構的地位和中國科學界的代表,楊潔篪為首任總幹事, 其次是丁文江、朱家璇、福森、孫葉企業、李淑華、沙本東等,都是中國科學界的大名鼎鼎。

左起:李姬、楊杏佛、魯迅

1931年,楊潔篪奉蔣介石的訓示,通路了當時中國革命的基地江西省蘇區,這裡也是楊的故鄉,這次回鄉之行,使他對中蘇地區有了新的認識,用英文寫成并出版了《共産黨》。《中國國情》一文,向世界介紹中國中蘇地區的局勢,而中文譯本是《紅色災難與中國的生存》,因為這篇文章是為了解釋共産黨的諸多好處,蔣介石讀起來一個憤怒,或許從那時起就埋下了詛咒的根源。

1932年12月29日,中國民權保護聯盟在上海成立,這是一個愛國民主政治團體,其宗旨和使命是"反對國民黨的一黨專政,拯救一切愛國革命政治犯,争取人民的出版、言論、集會和結社自由"。"贊助商有宋慶齡、蔡元培、楊杏佛、李兆軒、林玉堂等,宋慶齡、蔡元培擔任副主席,楊杏擔任副主席兼總幹事并主持日常工作,胡石擔任北京分公司董事長,魯迅擔任上海分公司執行委員。

楊杏佛(右二)與宋慶齡(右一)等人合影留念

"中國民權保護聯盟"曾救出牛班夫婦、陳獨秀、徐德秀、侯外、劉玉生、廖承志、丁玲、羅登憲、陳偉、餘文化、陳光、陳舒英等人,但他們的所作所為卻是國民黨當局所為,這是不可接受的,是以主要成員的威脅和恐吓, 直到殺手的痛苦,因為宋慶齡是孫中山的遺孀,也是宋美齡的二姐,蔣介石不好傷害她,而蔡元培是國民黨長老,黨的名聲很高,蔣介石也有一些恐懼,是以,軍方被授權将暗殺定為"中國民權聯盟"三号人物楊愛福, 為了發揮一百效果。

1933年6月18日,8點.m,住在雅爾派路331号(今陝西南路147号)中央研究院國際出版物交易所樓上的楊曉福帶着兒子楊曉福乘坐納西車牌大篷車出門,車子剛開出大門,遇到趙立軍率領的軍人開槍, 楊杏本能地看到躺在兒子身上,結果兩槍,一槍打在腰間,另一槍靠近心髒,血腥的場面恰好被住在樓上的一個俄羅斯白人看到,他下樓開敞篷車,把楊的父子帶到了附近的廣慈醫院(現在的瑞金醫院), 在那裡,他被法國醫生宣布死亡,成為中國"第一個為人權流血的人"。

楊杏佛和楊小福合影

2019年8月,我參觀了陝西路,留下了對曆史建築的深刻印象,似乎隻有"男别墅"、"中國科學會和明福圖書館"和"步高麗"大廳,雖然巴金等文化名人曾經住過"台階高",但是因為沒有開門,也沒有進去參觀, 但對于楊的死亡地點,我并不知道,後來核實,這裡現在是黃浦區瑞金二街社群衛生服務中心,這個地方我路過。而在醫院探針腦探針中,可惜這裡沒有開立紀念館。

蔡元培聽到楊遇刺的消息,趕緊趕到萬世殡儀館處理楊的來世,對《宣言》記者感到悲痛和憤慨,說:"楊先生作為作家,受此改變,人民的生命得不到保障。此後,與蔣介石的關系逐漸疏遠。

宋慶齡也發表聲明譴責,鄭重道:"楊琦非但沒有被吓倒,反而為同情自由付出了代價,卻讓我們更加堅定了戰鬥的決心......""但由于白人恐怖活動日益猖獗,缺乏像楊潔篪這樣的組織者和實幹家,中國民權保護聯盟不得不停止活動,最終解散。

楊杏佛的前妻趙志道曾用一本悲傷而憤怒的書拉起一首歌:"當這群人狙擊時,撲向一位紳士的死亡,長時間的擔心,混亂的時候,日複一日地死去的國家;

左起:任洪軒、趙志道、楊杏佛在美國學習拍照

趙志道,清末流行人物趙鳳昌的女兒,曾在上海學習,武昌起義爆發後,跟随張竹君的野戰醫療隊前往武昌,于是他耽誤學業,被學校開除,被父親送到美國留學, 以楊杏佛在美國認識和愛護,趙志道家族資助了"中國科學會"。

趙志道和楊啟福結婚了,因為不擅長家務和夫妻吵架不斷,最終導緻婚姻破裂,但離婚後,卻相處較好,當楊曉福和母親住的時候,早上一起沖到父親的較高價的電梯大廈,遭遇了一次秘密伏擊,楊小福也被槍殺了, 但不危及生命。

青杏佛墓

楊的死因一直被說成是多種說法,但最終的決策者是蔣介石,而蔣介石為什麼要擺脫這個昔日的盟友,現存的曆史資料幾乎都隻是猜測,其真實動機不為人知,但自楊杏佛開始以來,又有曆史天賦, 飛公、李公普、文奕等文化名人被軍方暗殺,這證明蔣介石确實是心胸狹隘,不是持不同政見者。