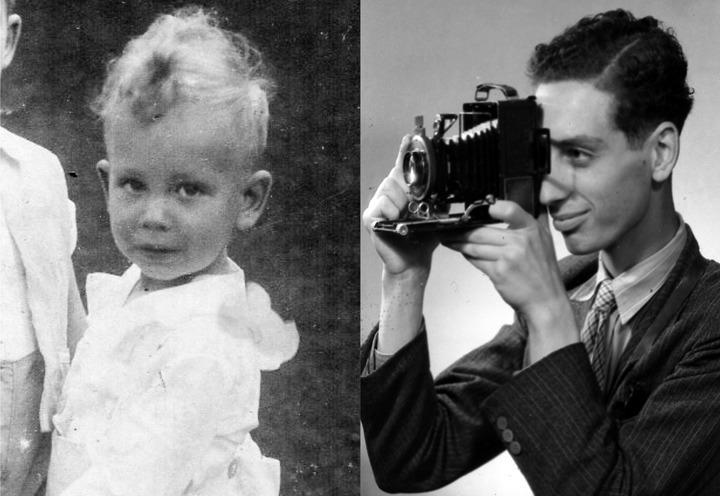

第二次世界大戰猶太難民霍斯特·艾斯菲爾德的肖像。左邊是柏林時期的童年肖像,右邊是1945年在上海的霍斯特的肖像。(圖檔來自受訪人)

上海9月5日電(新華社徐曉清、黃曉曦、楊偉)盡管新的冠肺炎疫情席卷全球,但96歲的霍斯特·艾斯菲爾德(Khost Eisfeld)在南半球的澳洲與世隔絕地生活,仍然對遙遠的大都市中國上海感到擔憂。

近日,上海猶太難民紀念館收到一位老人發來的電子郵件,講述了他疫情爆發以來對上海的看法。根據過去的捐贈,這位老人提供了他童年的照片,以回憶上海如何像方舟一樣,在第二次世界大戰期間拯救了他和他的家人。

在 20 世紀 30 年代和 40 年代,納粹屠殺了歐洲的猶太人。當一些國家關門大吉時,飽受戰争蹂躏的中國上海向數以萬計的迷失方向的猶太難民敞開了懷抱。1943年,入侵的日本軍隊在上海虹口建立了一個不到3平方公裡的"無國籍難民限制定居點",也被稱為"隔離區",大約20,000名猶太難民被限制自由。

霍斯特·艾斯菲爾德(Horst Eisfeld)是第二次世界大戰曆史的見證人。1938年秋天,在柏林的一座猶太教堂裡,霍斯特的父母為他舉行了13歲生日的成人儀式,一家人匆匆忙忙地逃走了,從意大利港口登上了一艘前往上海的遊輪。

當時,少年霍斯特随身攜帶了一台相機,打算拍很多照片,回來後又與朋友和親戚分享這段經曆。但沒想到,這次中國之行長達9年,和親戚一起留在柏林成了永遠的秘密。

據史料記載,一些猶太難民獲得"終身簽證"到上海避難,而另一些人則沒有簽證,也被上海接受。在炎熱的水中,上海人民和猶太難民結下了深厚的友誼。他們互相支援,成為可以分享食物的鄰居,甚至一個猶太男孩娶了他們心愛的上海女孩。

1945年,在世界反法西斯戰争勝利前夕,霍斯特邀請女友在上海街頭拍照。(霍斯特照片由受訪機構提供)

霍斯特喜歡拍照,直到今天,他的家仍然收藏着大量二戰期間上海的照片,包括街景、中外人物的表情,以及後來"走出"戰争創傷的整個城市。

生活在侵略者馬蹄下的上海人民,好心地接納了一群從魔掌中逃出來的猶太難民。

與霍斯特的"抵達"方式不同,索尼娅·米爾伯格出生在上海。1938年,索尼娅的父親被囚禁在德國達豪集中營。她的母親盡一切努力拯救她的丈夫,并于1939年4月一起來到上海。從死裡逃生後,年輕的妻子發現她的腹部有了新的生命。索尼娅出生于當年10月。

上海猶太難民紀念館館長陳健說:"有400多名猶太難民的孩子出生在隔離區,他們把上海當成自己的第二故鄉,我們親切地稱他們為'上海寶貝'。"

2021年,更新了上海猶太難民名單牆。(圖檔來自受訪人)

饑荒和疾病在隔離區十分猖獗,戰機經常轟炸,并允許進出。有一天,7歲的猶太女孩Ciaya Small病重,她的父親帶她去日本隔離區的"先生"簽發了通行證。不用擔心,這個被稱為小屋的日本人突然要求Chia的父親将頭靠在他的桌子上,露出他的脖子。父親不得不這樣做,沒想到聯合房屋拔出了軍刀。

夏亞曾回憶說:"一道冷光閃過,刀子砍了下來,我驚恐地尖叫起來,以為父親已經死了,耳朵裡傳來笑,家裡難過,原來父親沒有受傷,但胡子被砍掉了。"直到後來的生活中,Chaya還記得那段恐怖,她對各種刀子的恐懼,她童年時對威脅,侮辱甚至更多不可調和的傷口的記憶。

在上海虹口的這個隔離區,即使他們不為人所知,中國人也會慷慨地向猶太難民伸出援手。盛夏的一天,猶太少年施萊辛格赤腳走在灼熱的地面上,幾乎被曬傷了。上海的一位老人看見了他,揮手讓他過來,遞給他一碗熱茶。

1945年9月,世界反法西斯戰争勝利。上海,陪同霍斯特進入青年。他有一個最喜歡的女孩,為了迎接戰争的勝利,這對夫婦去市場拍照。在随後的幾年裡,霍斯特、索尼娅、賈亞等人帶着家人離開了中國。但對"上海方舟"的記憶是不可磨滅的。

中國改革開放後,特别是進入21世紀,許多猶太難民及其後代回到上海"尋根",包括霍斯特、索尼娅、賈亞等人。

索尼娅說,如果她的父母沒有勇敢地逃到上海,她就不會來到這個世界。在她80多歲的時候,她已經成為研究這段曆史的專業人士,她努力編制一份第二次世界大戰期間在上海的猶太難民名單,現在已有18,000多人。這份名單刻在上海猶太難民紀念館的牆上,其名字仍在增長。

霍斯特當年在中國使用了三台相機,并于2015年向上海猶太難民紀念館捐贈了一系列珍貴的照片和收藏品,他繼續挖掘群組織上海的故事。

霍斯特回憶說,直到第二次世界大戰勝利後,柏林親戚和朋友的更完整的消息才出現。他的祖父死于納粹集中營,兩個姨媽被關在集中營裡,身體和精神都受到了破壞。

今年9月3日是中國人民抗日戰争和世界反法西斯戰争勝利76周年紀念日。霍斯特多次給上海猶太難民紀念館發郵件,寫道:"讓更多的人了解這段曆史,以及實作和平與幸福是多麼困難。"