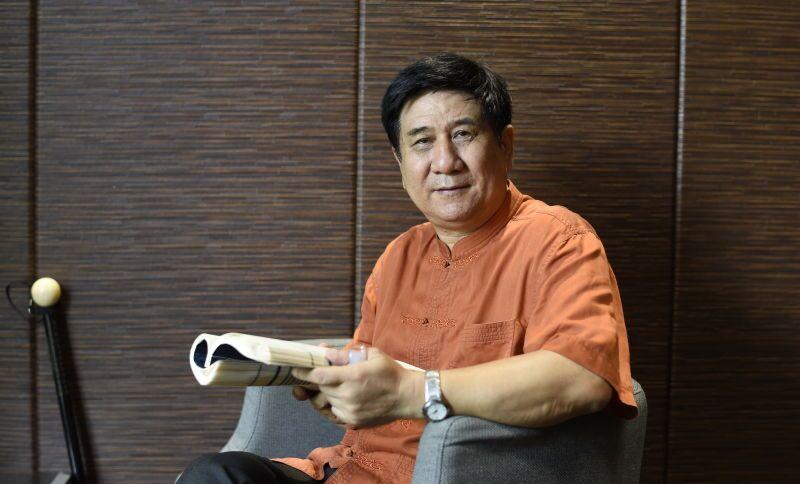

蔣光輝

摘要:"六史"理論不是從張學成開始的,而是在承認"六史"現在是《聖經》的前提下說的。張學誠的"六史"理論脫離了目前六年史的前提,孤立地宣揚了"六史"的概念,将淪為"史"的地位。該章說,謬誤是不一樣的,比如三代政治主張回歸官師合一,政教合一,其實質是解構後代形成的研究,建構隻有"曆史"的學術體系。事實上,文化的發展在曆史上有其固有的邏輯和合理性,張學誠否認三代人後的文化發展,本身就是一種非曆史主義和隐性的文化退化理論。據張學成看來,世界學術,隻應有官方學曆,不宜有私學,是以特别尊重秦朝"以老師"的文化威權政策。本文認為,能夠說"六全史"并不深刻,但要說"六史如聖經",即《詩篇》《書》《百合花》《易》《春秋》等文獻在後兩千年被确立為"書",這具有任何外在的社會原因和内在的科學依據, 是深刻的。

張學成是一位以"六史"主張著稱的學生。雖然"六史"這個概念有着悠久的曆史,但隻有在這裡才把張學成,讓這個概念被當作一個學術目的,一個理論核心。而且,張學誠正好趕上了學習時代的逐漸衰落,他的"六史"主張将被新一代人物所利用,成為反對學問運動的旗幟,是以張學誠的學術思想受到後世學界的質疑,幾乎少會遇到負面批評。張學成以曆史為基礎,對曆史學家的理論家們,人們贊不絕其豐富的曆史精神,卻忽視了它的理論體系隐藏着非曆史的一面,而且往往暗中其危害和不知道。也就是說,張學誠的"六史"命題,可以作為思想的武器,使學者們從學習中獲得精神解放,但也無形中成為一種毒藥,悄然瓦解人們的精神信仰。

張學成(公元1738-1801年),浙江威爾審計(今浙江紹興)人,字石齋,字号。他出生在書香師家,取得學業成績,有其家族淵源:他的祖父張如意"隐士德,看鄉黨,尤其是曆史"(《張氏傳承》第29卷,"後雕刻上上入選書",他的父親張裕,乾隆七年(公元1742年),中士, 曾任職于湖北營城智賢縣,為廉潔官員服務,後辭職以教書為生。張學誠對自己說:"二十歲以前,性是停滞不前的,讀書卻隻有兩三百字,還不能長期了解"(《張氏傳承》第九卷《文學史》三部《家書6》),二十歲以後對閱讀感興趣,而在曆史部的書愛有一顆獨特的心, 似乎曾曦:"縱觀整組書,在訓練中沒有看到對書的了解,而對書的曆史,乍一看,它似乎是攻擊的對象,這是得失之,可以解除,什麼時候。(即)張學誠進入學院時已經41歲了,但他并沒有走選舉官的路,而是研究自己愛情的曆史。他曾經把學習方式分為"第二次學習"、"科索研究"和"任意性研究",他自己的學習方法應該屬于"任意學習"。他以獨特的方式,多年研究,創作和建構了文學史理論,最終寫了一本《文學與曆史的一般意義》一書。顧名思義,他的書主要讨論文學和曆史問題,但他的書以"易教","教學"和"詩歌教學"開頭,對過去的經濟學和當時經濟學家的反感提出了一些具有挑戰性的問題。于是在五十九歲時,他在《朱中堂大叔》中争辯道:"近代已經出了幾篇文章,書名好像是《聖經》和《文學事實史》。辯手們頗為嘲笑男孩的曆史和強勢的談話,認為打架的意圖,這還不足以區分。"(見葉閻,前一本書,第3頁)他認為這些"标題式"的文章是關于曆史的,而不是聖經,也就是說,他肯定他無意冒犯學術界。其辯解的目的,顯然是為了避免可能來自學術界的批評和反擊,并得到當時政界和學術界的權勢人物朱琦的同情和支援。而後來張學成名,正是這麼多文章,其主要觀點很少受到當時和以後作家的批評。不過,仔細研究,其書的觀點是讨論和讨論,這也是本文的原因。

<"pgc-h-right-arrow"的概念資料跟蹤"11">01"六史"有着悠久的曆史</h1>

"六史"的概念由來已久,自漢代以來,代表他人表達了類似思想,吉林大學古籍研究所趙彥昌先生對"六史"的考證,如韓劉翔、劉偉、唐旺彤、陸魯旺宋人、劉毅、王英林、 袁人尹、劉寅、明人宋宇、王陽明、潘福、何良軍、王世珍、李偉、胡英林、清人顧豔武、袁毅等都有類似的"六史"概念和說法。(見趙豔昌)經過筆者核實、分析,認為至少從元代開始,學術界對"六史"有比較清晰的思路,現在摘錄趙文引述如下:

1.元人書(1223-1275 A.M)在他的著作《曆史史》中提出:"沒有曆史,有曆史。孔子設定六,并以開國之名,也沒有曆史的開端。......以馬遷父子為"曆史",而通過,曆史是分裂的。然後是研究,曆史,學者開始兩個。《(于靜《靈川集》第19卷《曆史》)

2.袁人劉寅(1249-1293 A.M.)說:"古代史沒有曆史劃分,'詩''書''春秋'也是曆史。因為聖人删除了剪筆,那本偉大的書,也就是那本書。石興從一開始就在漢朝。(劉寅《撤退續集》第三卷《叙利亞》)

3.明朝的潘福(公元1454-1526年)說:"五卷的曆史也是,彜的曆史,O;這本書的曆史,真相;詩歌的曆史,委婉的說法;儀式的曆史,詳細;春秋的曆史,燕。它的含義隻不過是一個。(潘福)

4、王陽明(公元1472-1528年)說:"文字的曆史,文字的文字,事物,事物,春秋,五史。"易"是包維的曆史,"書"是下的曆史,"李"是三代人的曆史。(王陽明傳記)補充說:"五本聖經隻是曆史,曆史如此善惡,告誡。好人可以成為教育訓練師,儲存其行為作為例證是很特别的;邪惡可以是誡命,并拯救它的誡命并因通奸而切斷它。"(即)

5.明文何良軍(1506-1573 A.M)說:"曆史和書,古平原無緣無他法。孔子的書,作為聖經,被稱為書。也就是太史的官書《史》,拿了五皇三王,那麼曆史,怎麼有名惡?"(何良君,第41頁)

6.王世珍(1526-1590 A.M)說:"天地之間隻有曆史。六本聖經,也是曆史的聲音。(王世珍,第一卷)

7.李偉(1527-1602 A.M)說:"聖經,石儀也是。曆史沒有通行證,那麼曆史是污穢的,你為什麼要學呢?沒有曆史,就是說真話,為什麼要補充事實呢?是以,"春秋"一度,春秋的曆史也一度長。詩集,書本,第二皇帝和第三國王的曆史也一直存在。......是以,曆史的意義也六者都可以。(李偉,第五卷,《在曆史的桌上》

8. 清朝的顧延武(公元1613-1682年):"孟子:'他文本的曆史'。"不僅是《春秋》也是,雖然是六次。"(見黃玉成,第106頁)

9.清遠義(公元1716-1797年)說:"劉道遠(作者注:宋劉義):'過去的曆史是由于春秋,劉偉的"七",王健的"七志"都是"曆史""漢"附在"春秋"上。于小徐《七記》,将聖經、曆史分類,我不了解古代史。《尚書》《春秋》都是曆史。"詩""容易",第一位國王的話;"六經"的名字以莊子開頭,"已解決"的名字以戴晟開頭。《袁明》《與園同》第24卷《詩歌寫作課》《沒有曆史的古代史》文章)

從上面可以看出,類似"六史"的概念早已存在,上述資料中,李偉甚至直接說出了"六史"四個字,是以"六史"概念絕不是張學成的創作。我們把這個概念歸咎于張學成,這本身就是一種曆史誤區。

既然在張學成之前,這麼多人提到"六史"的概念,而"六史"的概念卻不流行,為什麼?一般來說,這是因為古人認為這個概念不值得特别關注。具體而言,有以下幾個原因:

第一本和第六本聖經都是曆史,這是事實,這意味着六本聖經的真理已經受到曆史實踐的檢驗。

其次,"所有六部的曆史"并不意味着現在或"曆史",現在的六本聖經是"曆史",不能等同于其他曆史文獻。究其原因,孔子,鑒于春秋時期的"禮難",為了救贖的目的,為了社會重建人類道德準則的目的,是以拿前六種曆史"切筆,大書"。一旦聖徒被确立為經典,這六種的曆史就從曆史更新到了聖經。不是所有的曆史書都能成為聖經,六經的主要特征,不是"曆史",而是"曆史的原理"。

第三,在承認六本聖經為"聖經"的前提下,提出六本聖經同時具有"曆史"的特點。這六本聖經所說的意思不是空洞的真理,而是真正的真理。

第四,經典包含了"理性"與"軌道"的關系。作為中華民族的核心價值,《六經》所包含的人民的"理性"是第一個含義。六書記載的國王的"蹤迹"是第二種含義。經典是經典,主要由第一種含義決定,而不是由第二種含義決定。

世界上許多古代民族都有其神聖的經典,這些經典承載着自己民族的核心價值觀,受到全國人民的尊重和守護。但有些民族經典屬于宗教神學的本質,比如基督教聖經開頭神創造世界的神話,并沒有"曆史"性質。用中國古人"六史"的概念說"聖經就是曆史",可能不合适。西方文化也不會提出類似的"聖經"和"曆史"之間關系的問題。但這并沒有阻止基督教聖經成為西方文化的經典。這可以證明經典是經典,是否承擔其核心民族價值觀作為必要條件,至于是否存在"曆史"的性質并不一定構成必要條件。

應該說,中國古人"六史"的概念有其特殊性。中華民族是一個特别重視曆史的民族,也是一個特别尊重祖先的民族,是以最早的幾份記錄我們祖先生存智慧和價值理想的文獻,都被聖人孔子删除和處理,成為全民族信奉的神聖經典。由于中國古代經典是在曆史文獻的基礎上加工的,中國文化自然而然地形成了"由"和"曆史"的關系問題。

聖人處理曆史文獻的過程,就是從國王的言行中摘錄出可以作為全民族核心價值觀的"義"或"真理"。這就存在"理性"與"軌道"關系的問題。《元儒書》說:

"書",世人通行慣,非聖人能做到,"曆史"是書中人們耳邊的一句話,"由"惡和?雖然聖經、曆史和兩者都是分裂的,聖徒不做,也不能複合。......如果是法治的曆史而不是法治,那麼知識與不知道的痕迹;一個可以,得分也是無害的。(于靜《靈川集》第19卷《曆史》)

聖經和曆史之間的關系得到了正确的解釋。"By"是由幾部曆史文獻提取和升華的,它比通史要高,是以不能與通史書相提并論。在聖經看來,聖經與曆史的關系,就像是"理性"與"軌道"的關系。"正當"和"軌道"相輔相成,"理性"留下的"軌道"是走出實際空間的,"軌道"離開"規律"是遠離現實的痕迹。是以,說"六全其史",在于告誡經濟學家不要空虛,也在于告誡曆史學家不要固守自己的行為。是以,"六史"的概念不僅強調"聖經"是常識,而且強調"六史"是事實記錄。隻講常識而不講真話,反之亦然,隻講事實,不講常識,不講常識,這當然是沒有道理的。

從以上原因可以看出,隻有認識到六本聖經首先是《聖經》,"六本聖經的曆史"這個概念才有其應有的含義。離開六本聖經首先是聖經的前提,孤立地宣揚"六本聖經的全部曆史"的概念,會偏離聖經的正确方向,使聖經的地位降低到曆史的地位。正是因為這個原因,上一代學者并沒有孤立"六史"。

以上可以作為我們研究張學成"六史全史"理論的理論參考體系。張學成道:"這六個人的曆史也是。誠然,這六本書是第一位國王的政治密碼,六本書是"前國王的政治密碼",但這隻是第一位國王的故事。單獨談論國王的故事是沒有意義的,因為"第一位國王的政治法典"可能不适合當今社會。

張學誠忽略了一個更重要的事實,即曾經"王者的政治規則"的六部史記被後來的聖人孔子删除和處理,成為經典。也就是說,張學誠故意忽略了六本聖經的"第一意義"性質,誇大了六本聖經的"第二意義"特征。與元儒書等相比,難免要用概括和噪音來拿大師。

<"pgc-h-arrow-right"資料跟蹤"116"的理論邏輯 >"六史"的02章</h1>

如前所述,"六史"的概念并不是張學成的創造。前聖人的"六史",就是在六次同時具有曆史性的前提下,承認現在的六本聖經是"聖經"。張學誠的《六部史》有其特殊意義,他以反對後儒家"空洞理論"為借口,主張回歸三代政治,一位官教,一位政教,其實質是解構子孫後代形成的研究,建構隻有"曆史"的學術體系。其實,文化的發展在曆史上有其固有的邏輯和合理性,張學成質疑和否定了三代人之後的文化發展,這本身就是一種非曆史主義。

1. 對"由"字和"曆史"字的特殊了解

讓我們談談對"by"這個詞的了解。"孔聰子"卷記得于青的話:"男,拿他平時也行,但常是為了月經。清代著名古生物學家段譽說:"織布的垂直絲綢是書本,一定有月經,然後有緯度。這是世界常識和世界三大綱,五個常客和六種藝術的常識,"近代王國魏說:"曾經的人,往往也可以,為普通法的後代服務。是以,數百名兒童及其前輩的書也被稱為書。"(王國魏)"由"名立,取自織機有緯度,經度必須先挂,常挂在織機上面,平行之間可以穿梭完成織造作業。是以,聖經具有優先性和恒定的意義。"The Book"作為一份檔案,意思是書中最受尊敬和最重要的一本書。從這個意義上說,"書"是一個俗稱,所有學派的學者都尊重自己前輩的書,可謂是"書"。

張學成将"聖經"解釋為"經文":

"容易":"雲磊屯,紳士到通過倫。"用倫的話來說,江吉宙斯的意思也是。鄭的筆記上寫着:"寫書,治理很重要。"按其名稱,按名稱 ?(見葉烨,最高卷,第93頁)

六月經開始時不被尊重,義人拿"通過月經"為世人。"(即第110頁)

張學成以"由倫"解決"由"字。"乘倫"的原意是"整理絲綢",延伸就是治國,用張學成的話來說,就是"綱冀世洲"。"倫"其實是一個具有政治實際意義的動詞,張學成就是這麼定性,意在批判後代的"空洞的真相"。雖然意圖是可取的,但其解決方案并不準确。因為這種解釋不可能通過幾代人對"通過"字的了解。在其他地方,張學成在讨論經典的時候,很難為自己辯解。以下是他如何解釋佛教,道教和其他經典:

佛陀的老書,這是一個家庭的話語,不是一個管教的平台,它的弟子們要尊重它的教誨,自欺欺人,對六經的尊重是太多了,什麼都不能做到。(即)

張學成之前把"通過"一詞稱為"通過倫",即"世界宙斯的幫派",後來又說《佛經》雖然不是《編年史大綱》并稱聖經,也是"萬不能",這是不沖突的嗎?他補充說:

如果說他魯的《茶書》、張的《棋書》、酒有《甘魯書》,商品有《湘北書》,是把文字當成和聲玩法,這就配不上書的意義了。(見葉偉,書,第103頁)

茶業、象棋業、葡萄酒業、商業等專業領域如《茶書》《象棋之書》《甘祿書》《湘北書》為經典,推崇與添加,沒有和諧感,更别說這些書連稱不上。

是以,張學成會把"由"解讀為"由倫""由世界宙斯幫",認為隻有儒家經典符合"由"正字法,才沒有必要為了契合自己的職責而割破别人的腳?

我們來談談對"曆史"這個詞的了解。張學誠所稱的"史"的"六史",主要不是指後世史書、曆史、子代、收藏的分部,而是指書中"周官"六官(天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官的通用稱)下屬曆史的稱号,"周立"紮夫八職, "六史,掌官表揚規則。在張學成看來,《易書》《詩集》《李》《春秋》六部出自西周六官方曆史官的負責書行。他說:

後世的文本必須追溯到六種藝術。六藝非金剛的書,也是周官的老經典。"易"手掌太步、"書"隐史、宗波"李"、"樂"李石樂、太祖師領的《詩篇》、《春秋》在國史中。"(見葉偉,書,第951頁)

不僅如此,數百個孩子甚至後來的書中,它的來源都來自西周的"曆史"。這隻是漢朝班古"所有兒子都出王位"理論的抄襲。如果張學成研究追溯文化源頭的"貧源",不能說他錯了,但文化的形成和發展既有源頭,也有漂泊。因為文化研究,除了對"貧源"的研究,還有對"實際委托"的研究,即文化遺産演變的過程及其固有的合理性。張學誠不是這樣的,他其實是在質疑,甚至否定了後世文化的發展,而是把人們帶回了三代的"曆史"。

2.以三代"治不二,官教一"(見葉毅書,第131頁)為法則

張學誠認為,三代人以前,管治和教學不亞于官、師為一。三代人以後,治理和教學,官和老師,老師們給"道"打電話,是以有"空"的"空文"。他說:

三代人以前沒有嘗過道教的滋味,道教也不是沒有存在的,沒有理由。三代人以前沒有嘗過作為作品的滋味,給後代的文字也不可用,也沒有空話。封面從官方老師來統治教學分數,而且課文有私書,是以文章學習,是用訴訟、手掌把過去當成一條單獨的路,而教會的創始人可以脫離法律為道。......學者們崇拜六經,為了參考聖徒說話來教導,我不知道三代繁榮,每個守衛官員的手,而不是聖人打算作為一篇文章。(即第231頁)

三代人的東西,曆史資料很少。學者們都知道這一切,隻有西周的事情。曦周有所謂的"王者學",不同職能的國王官"萬手掌官",此時以政治為師,以官為師。這是張學成最喜歡的人。三代以後,學術下的私人,有儒家的教誨,有私人的著作,是以有"空話"的所謂"文章學習",這是張學成認為的大謬誤不是。據張學成認為,文化、教育、學問不該發展,應該繼續像"三代富足"、"各專業官員的手"。事實上,中國文化一直處于曲折前進、螺旋式發展的過程中,張學誠曾享受過三代人前政教合一、官師合一,其實是一種隐藏的文化堕落理論。

然後張學成說:

以老師為老師,三代人的舊法則也是。秦人與古人相悖,禁止"詩""書",隻以法律為教員的耳朵。在三代人的繁榮中,世界的學習,都交給了老師。"周官"360度,天人學習準備。它的官方職責,不落入天空勞工,也是世界的老師。東周歸來,這位紳士的政治和宗教不協調,是以學術上,并不是全部出法庭。秦人對老師、原有的複古制度,又人學,對秦人是非耳。秦的悖論是,古人很多,古人中還有人,以蜻蜓為老師。(見葉烨,書,第232頁)

按照張學成的觀點,世界學術,隻應該有正式的學曆,不應該有私學,"隻有這一個,沒有分支"。是以,他高度主張秦朝"教師為本"的文化威權政策。張學成嘲笑李斯燒掉詩集的建議,說麗絲不明白《詩書》恰恰是"以書為師",說"李斯要求禁止詩書,紳士是先傻的。當代章節,法庭案例中,沒有不可能的"詩句""書"六藝術挂起。"

學業進步,逐月增加。随着學術發展的廣度和深度,必然會有一定的分類和分工,傳統文學最終被分為四大類,如曆史、曆史、子集,是我國學術發展較為成熟的表現。在這四類中,地位的學術基礎具有支配地位,不是由此個人的主觀偏好,而是由無數學者形成的共識。這種分類已經存在了數千年的争議。張學誠熱衷于曆史研究,這不合理,但他将"曆史"作為一種普遍的了解,不僅認為"六史",在那裡,孩子們,收集的書籍都是曆史書來了解的,然後陷入了"曆史"理論的泥濘。他說:"愚昧人看什麼,以為天地之間,凡是涉足書林的,都是曆史。六賢将這六段曆史帶到訓練師的耳朵裡。兒童,收藏品,他們的起源已經過時了。"(章遺留第九卷《文學史》三部《孫淵如書》)如果說淩廷巒的理論理論隻有"禮貌"的特點,張學成的理論具有"曆史"的特點。

正是通過這種潛在的"曆史"思想理論,張學誠在推廣"六史"概念時,無形地淡化、抹去了"由"所承載的"道路",并具體到"曆史""軌道"來解讀它。張學成說:"佚夫六,所有王先登基,世間的痕迹,而不是相信空話。是以丈夫的聖子,還是不說。"(見葉炜書,第3頁)孔子"說話不做",隻是第一王"世間的痕迹",或者也是第一位君王是以"世界史",張學成發表這番評論,用批評宋明利科學家"背離故事"的積極意義,卻過分強調"先王事迹",淡化了"史"的闡述, 從一個極端到另一個極端。

3.《收集大成,為周公,而不是孔子"(即第141頁)

在經濟學史上,古代學者尊重周公,今天的文學和經文學者尊重孔子也就不足為奇了。張學誠不是從古代文學和經濟的角度來評價周公,孔子,他想做的就是批評儒家在後世空話,坐下來談論學習的作風,這個想法還不錯,但他做了一個頭腦,攻擊了西周之後民間教育和民辦教育的興起, 而孔子是民間教育和民辦教育的教學教師。張學成看不到孔子突破官法,民間學術興起,教育後中國文化發展的巨大貢獻,忽視了西周以後中國文化的發展成果,主張回歸西周時期的教育統治,師資團結,犯了一個大錯誤。雖然他的論文具有批評儒家空話、坐着說話的積極意義,但與這個大錯誤相比,是微不足道的。

張學誠不敢公開貶低孔子,而是他閃爍的言辭,反而是為了解除周功,向孔子施壓。張學成首先通過讨論"集大成"問題來實作這一目标,他讨論了周公"集大成"說:

屬于自己的世界,而對于唐玉霞的商戶來說,這條小路既衆多又窮了很久,原因也做好了充分的準備。周公到天上去認識聖人,并适當積累了古代傳說,道家的準備時間,是由倫人做出的,創下了千年的巨大成功。......設定大人,周公也一個人。(i,即第120-121頁)

張學成談了周公對"集大成"的看法,并說"集大成,周公也是獨一無二的"。"賽特大成"這個名字應該隻由周恭承擔,不應該被别人碰。但孟子曾經說過,"孔子的意思就是大成的集合",張學成該如何解釋呢?張學成 說:

周公成、武德,武德,武德的合适皇帝,尹仁下監督,至于時間不可挽回,是以由制作篇章,而周道設定的古代聖功,斯奈所謂定大成也。孔子沒有道德立場,即有權制作,不列在10%中,安成可以聚集嗎?......孟子所謂"集大成",就是以伯毅、易一、劉錫輝為同一。(即第121頁)

張學成指的是國家政治法典的制定,孔子"沒有美德",無權參與國家政治法典的制定,是以不僅沒有"定大成",甚至"10%"也沒有定。孔子收藏的隻有博毅、易毅、劉錫輝等大成。其實張學誠的解釋似乎與其說,這裡他故意歪曲孟子的初衷,"孟子萬章"說:"博弈,聖清也;孔子的含義是大成的集合。"這種語言是說,伯逸、易義、劉錫輝、孔子都展現了聖人的品格,但前三個人隻展現了聖人的性格的某一方面,孔子能夠适應目前形勢的變化,有服侍的權利,具有充分的聖人美德。

雖然張學誠不必貶低孔子的詞彙,但骨子裡不承認孔子的知識,認為孔子就是孔子,是在"學習周功",它所學的,都是從周功那裡學來的。他說,孔子"隻是學習周功的問題"......不學和不學的孔子沒有,周功都是叢集聖潔的成功,那麼周功之外更無關緊要的學習也一樣。"(見葉毅,前一本書,第122頁)在張學成看來,就算說孔子"集大成",也是為了學習周公的"集大成",也就是"套大成"。

盡管如此,周公和孔子還是有差別的,有什麼差別呢?張學成說:"蓋軍師和紀律不能合二為一,天上氣多少也就出來了。周公是最有統治力的,孔子是明黎宗教的兩極。......是以,在唐代之前,學校和周、孔,以周公為第一聖人,孔子為第一師。蓋妍是聖潔的,宗教的教導是老師。......然而,當談到真理時,教導是空談。......是以千聖書,還不夠當儒家坐下理論。下面的句子(即第122-123頁)實際上是張學誠最想說的話。在他看來,孔子是一個空話、坐着說話的祖師。

張學成對《集大成》的看法是服從他的"六史也,......還讨論了六次國王政治法典的主題,目的是為周功争奪六歲兒童的"生産"權利。張學成認為,六經是第一王的政治規則,是周恭刻闆的,是政教合一。孔子隻是一個學者,周功"叙事但不做",到宗教的建立,進而政治和宗教分離,然後還有學術上的空話,私人寫作。

但張學誠的論點過于籠統和粗暴,事實上,六本書的一些内容,如《詩集》、《小雅》《民族風》部分内容很多,《商書》很多章,以及整個《春秋》都是在周公之後,而《燕南山》《無雨》等一些内容暴露出來的是政治上的黑暗, 不是"第一位國王的政治法典"。在筆者看來,張學成為周公争取六年"生産"的權利,認為"六書是第一王政法典"的理論無法确立。

漢朝以後的大多數學者認為,這六本書被孔子删除、組織、解釋、作為教科書來教授,是為了傳承和發揚中華民族的常識,從中形成了中華民族的核心價值觀。這是主流學術的觀點,張學誠反對主流學術運動,其新的和不同的勇氣,雖然值得稱贊,但其論點是有道理的,毫無根據的。

< h1級"pgc-h-right-arrow"資料軌道"117">03"六史"和"六史"反轉</h1>

儒家尊重《詩篇》《書》《禮儀》《樂》《易》《春秋》六種文學作為"書",是因着尊孔子為聖人,并認為這六份文獻都是孔子手寫的,正如《孟子》所說:"國王的事迹和死詩,"詩"再是《春秋》。金的"乘數",楚的"玉",陸的"春秋",還有一個。它的東西是齊齊,金文,它的文字是"曆史",孔子:"它的義是山偷。"(孟子奧夫)在這裡明确說,《春秋》原本是"曆史"——《它的文學史》,孔子删去之後,就往裡面送來了一點意思,隻有在這個意義上,《春秋》才成為《書》,因為顧延武說:"孟子:'它的文學史"。"不僅是《春秋》也是,都是六次。"(見黃玉成,第106頁)在原文意義上,《詩》《書》《李》《樂》《易》《春秋》的六卷書隻是"曆史",不是"聖經",我們可以稱之為"六史",不是"六本","六本"被稱為後世。是以,對于之前的孔子史來說,"六本史"是儒家熟知的事實陳述,但在孔子之後的兩千多年裡,"六史"絕不等同于通史,是以在這一時期,"六史"并不是事實的陳述。

這樣,"六全史"隻能說是片面的事實陳述。從這個意義上說,說"六史"并不深刻,而是說"聖經的六史",即"詩篇""書""儀式""容易""春秋"六種文學在接下來的兩千年被确立為"書",這具有任何外部社會原因和内在的科學依據, 這是深刻的。

我們可以做這樣一個比喻,一個家庭,它的祖先開了一個手坊,辛辛苦跑了好幾代,它的後代出了一個具有巨大智慧和勇氣的人,在以前手坊的基礎上組建了一個大公司,子孫後代不斷擁有有能力的人,讓他們的事業得以發揚光大, 好幾倍輝煌。而到其盡頭,它的後代不再有大智慧和勇氣,隻知道戰鬥室紙上,讓祖先家族的聲音日漸衰落。這時,有一個人站了起來,批評不是小孩子隻在紙上知道,不修行,長岩我們的祖先都開了"手坊"開始了。這種批評的意義何在?這是關于批評那些不想忽視祖先辛勤工作的實踐精神的人,而不是真正将這家大公司恢複到"動手工廠中的房間"時代。當時,有些人不願意接受這樣的批評,認為我們大公司原本是"手工工廠中的房間",有"揭開舊底"的滋味。其實,批評家和批評家都沒有說過它們很重要,因為在那個時候,起起伏伏應該從他們"大公司"的成立宗旨和問題的真正發展來讨論,而不是它們最初是不是"手工工廠中的房間"。這種讨論在當時無濟于事,但後來成為别人攻擊的焦點:家族所謂的"大公司",本來隻不過是一個"手工藝工廠中的房間"。

我們也可以看看儒家思想的出現和發展的曆史,以及張學成那樣的"六史"概念。張學成昌說,"六書的曆史",其意義在于批判當時的學者們隻知道"六書"在紙上,而不知道"六書"記載了祖先的原始政治實踐。他所謂的"六全史"及其"曆史"的含義是一個實際的過程。但很長一段時間以來,儒家思想對《聖經》、曆史、子集的四本書進行分類,《書》居然有着最受尊敬的地位,這種"尊重"真的是一文不值,毫無意義嗎?如果說"六部史都是曆史",就不符合未來兩千年學術思想發展的曆史,因為此時"六本"被當作"聖經"而不是一般的"曆史"來對待。說"六全都是曆史",就是把"曆史"簡化為"曆史"。《六史》不是一個局斷續續的概括,至少存在一種語言疾病,就像人類是從猿類進化而來的,天文學是從古代占星術進化而來的,化學是從古代煉金術進化而來的,但是我們不會說"人猿""天文學是占星術""化學就是煉金術"這樣的詞。

雖然張學誠也提到,從"曆史"到"書"的"六經"是"最後的手段",但他并沒有找到經典起源的真正曆史原因。筆者認為,由古典和古典解釋組成的經濟學現象,是世界上許多文明國家共同的曆史現象,是文明社會發展到一定曆史時期的産物。在這個曆史時期,為了保持國家與社會的統一,避免社會生活的無序和無序,我們需要某種權威的思想與殺戮,進而擁有經典。古典權威并不像學者們通常所了解的那樣,隻是統治階級的支援和建立的結果,而是人類在進入文明社會的過程中必須接受社會灌輸的需要,放棄自己的自然性。

張學成無法了解世界文明史上曾經發生的古典文化現象,更談不上從宗教比較研究的意義來看待儒家思想。與世界上其他宗教經典相比,儒家經典有一個非常不同的特點,那就是:宗教經典是一種神學體系,儒家經典是基于人類體系的曆史文獻。一旦這些曆史文獻被視為"聖經",它們就進入了一個特殊的領域,而不是一般的"曆史"。《聖經》和曆史的重要差別在于,"曆史的寶貴真理"是儲存曆史真理的首要意義,而"曆史的寶貴意義"的目的,即使被曆史所描述,也是為了"造善作惡"。是以,儒家思想的根本立場不是宣揚曆史,而是解釋理想和意義的信念的價值。也就是說,基于中國人社會實踐經驗的核心價值是通過經典學習代代相傳的,是以學習的曆史其實是曆史對價值理想和意義信念的诠釋。從本質上講,經典展現了某個民族和某個社會共同體的價值觀和生活方式。經典之是以是經典,是因為它能适應社會,規範引導社會。明朝李偉提出:"聖經,曆史亦是。曆史沒有通行證,那麼曆史是污穢的,你為什麼要學呢?沒有曆史,就是說真話,為什麼要補充事實呢?......是以,曆史的意義也六者都可以。"(李偉,第五卷,《桌的曆史》一文)李偉的話很有見地,所謂"曆史"從來都不是純粹客觀的叙述,那可能是一種篡奪、淫穢和污穢曆史的展示,即"污穢曆史",很難起到"克制"的作用。但如果"由"不以曆史事件為載體,就變成了"說真話",空話,孔子很清楚這個道理,是以他說:"我想帶着空話,以及看到在行動中(過去)也深深清楚。"孔子作為儒家思想的創始人,發表聲明,不是為了講倫理和道德,而是為了通過幫助以前的文學來解釋他的價值觀。因為在孔子看來,第一位聖人記錄了這些文獻的傳承,不是純粹為了曆史目的,而是為了教育後代。在孔子之前,《詩》作為"書"、儀式、音樂作為文化遺産的傳播,具有曆史的意義,也是教育世界的教材,而孔子則強化了其"教科書"的含義,"因為聖經的曆史",要明确一點,認為這些檔案作為道德教育的"教科書",作為讨論價值觀和意義的主旋律, 并根據其價值取向對這些曆史資料進行修改選擇,"曆史"

綜上所述,張學誠将"六"還原為曆史,雖然它有其曆史意義,但六經作為"由"傳承了兩千多年,這也是曆史。在兩千多年的曆史中,聖經作為一種"正常的方式"和具有實際意義的價值标準代代相傳。如果六本聖經隻有其原始的曆史意義,它會傳播這麼久嗎?另一方面,學習本質上是一種價值判斷,一旦引入事實判斷,就可能帶來負面影響,會淪為曆史,會與一般的"曆史"混雜,存在解構經典價值信仰體系的危險。

當張學誠,已經進入學習的"終結",即所謂的學習"終結"時,不僅考慮到張學誠的背影,而是一百年來儒學被廢除了,也說明當時的儒家思想至多隻是作為知識的客體,而不是信仰的客體。張學誠唱的"六史"理論,其批判意圖是批判當時的儒家缺乏王者政治灌輸的實踐精神,但他的"六史"主張可以單獨了解和解釋,即"由"歸為"曆史",甚至被"曆史"還原為"由"為曆史誤區。事實上,正是在這個意義上,許多學者後來了解和解釋它。是以,從經濟學的角度來看,"六史"的命題成為一種"終結的聲音"。

<h1類"pgc-h-right-arrow"資料跟蹤>04"任意"理論和曆史退化理論的思維方法</h1>

張學成曾将學習方式分為三種:"第二學習"、"學習科索"和"任意性研究"。"研究第二"類似于曆史資料的收集和比較,"科索的研究"類似于曆史事件的分析和求實,"任意性研究"類似于曆史理論的呈現和建構。他說:"智者,多學武斷;......如果說是書的二部,那麼手掌上的曆史之洞,薄薄的秘書筆記就變成了字樣,雖然它原來的柱子下面隐藏着,它的使用在準備檢查和選擇中結束了,開始沒有其他奇怪的了。"(見葉毅,書,第477頁)張學成自己的學習方法是"任意學習"。"任意學習"一詞獨一無二,但張學誠的"任意性"品牌似乎意在為自己建立一道"防火牆",防止有人以"任意"為弱點來攻擊他。

張學成的《文學史》開篇是這樣一句話:"六部史也是。古人不寫書。古人沒有試圖推理。這六本書也是第一位國王的政治法典。"這四個字(即第1頁)可以說是這本書的目的。而這四個字幾乎都屬于"事實"判斷,而張學誠的特點是把"事實"判斷作為"價值"判斷來處理,這其實是有問題的。關于前面已經讨論過的"所有六個曆史"和"所有六個國王的政治法典",我想詳細說明一下。

"古人不寫書",這是事實判斷。因為古代文字不是發明出來或發明不久,而且書寫工具落後,也因為祖先對世間事物等原因,寫一本書是不可能的。雖然祖先展現了修行精神的藍縷路,但"不是一本書"并不值得來世追随。雖然後世埋藏自己的書有其弊端,但不要用"古人不寫書"來反對後來的書。

"古人沒有試圖離開理性之物",從物的事,到物的"物的分離",其實是理論思維發展的必然過程。中國古代人都是因為"不讓事情去講道理",導緻中國人的抽象邏輯思維不夠發達。這是因為中國古代知識往往與政治挂鈎,缺乏相對獨立性,"離去"會使宮廷的政治退卻不務實,導緻國家貧軍弱。解決方案是将學術界與政治分開,這樣政治對學術的依賴性就會減少,學術性也比政治少,并且每個都受益。張學誠說,"古人沒有試圖把事情留給理性",它所謂"事物",主要是指政治事務,如果是這樣,肯定會使學術和政治更加緊密地聯系在一起,學術發展将難以獨立,抽象的理論思維更難向縱深推進。

張學成的"武斷"思維方式,在很多其他地方也表現出來,比如"易教"說:

孔忠道:"老公'容易',總名改了,改了名字的差別。對前儒家"容易"意思的解釋,沒有頭腦清醒的約康的也。據說,"易"對于改革的巨型經典、事物和時間表,其意義得以清晰揭示。......"流言蜚語說,那麼,雖然是在漢儒家創作的,和八卦順序一點,有一封信它的結尾,那麼懷疑大抓撓的兒子,農夫就是把八卦畫作為形象,所謂天人也合二為一。......讓"輕松"和月曆,同源,不能強者分割後第一。(見葉偉,書,第11頁)

唐如空英達,字沖得很遠,後來人們又誤以"拳"為"鐘",誤以"鐘"為"鐘",張學成考試不及格,是其學來遠遠超過錢家竹如為粗率。至于他混淆了《易》的處理方式和月曆規則,稱"在提出質疑之前,香農就把八卦畫作為形象",不僅沒有曆史依據,還可能把人們引入歧途。

韓儒家蒙西提出"八卦氣"的說法,将"周轶"與月曆氣相比對,提出"六天七分"說,即"周轶"64卦要去掉罐頭、走、震撼,四正八卦,剩下的六十卦根據當天的八卦值,八十七的八卦值。這是通過将當時測量的一年中的天數除以 365.25 而獲得的确切值。因為"六天七分鐘"與曆法密切相關,是以,從漢陵皇帝劉弘的"幹象曆法"到元代葉如初時的《元元曆法》,将"曆法的六天七分鐘推靈"。其中一位著名的唐代僧人又有一行"大衍射曆法",也從孟曦的"六天七分鐘"曆法中學習。不過,孟曦将周轶與月曆相結合,也帶來了很大的副作用。首先,"周轶"既然是"周轶",曆法是曆法,兩者沒有關系。由于"六天七分鐘"作為一周的天數的精确性,以至于後來的學者誤以為天文曆法是從"周奕"等,是以在複雜的天文曆法計算中,加上諸如"周一""天地數""大尺度數"等無關緊要的數值來計算, 對天曆的進步和發展的長期影響。直到公元1280年元朝郭守景等人的時代曆法頒布,天曆科學家才完全放棄了周頤的參數。現在,張學成又一次将"周轶"與曆法聯系在一起,迷茫不清,那不是曆史的進步,而是曆史的衰落。

關于周轶與佛教的關系,張學成再次運用了他"武斷"的判斷論,他說:

佛陀的研究,來自西方,......它所說的話和它的話,有充分的理由,比數百名兒童更繁榮。反複試煉,并知道其最初的起源也是"容易"的教學。掩蓋其所謂心說,名字不一樣,推其含義,起初與聖人的話不一樣。它與聖人的話語不同,但放棄事物,看不到所謂的道爾。"(即第19頁)

印度佛教在東漢傳入中部地區,佛教在印度有自己的起源,源自印度的婆羅門教,沒有證據表明它是"最初來自彜族"。張學誠做了這樣的突破,永不經考驗,完全是出于自己品牌的"武斷"。我們不必争論這一點。至于他所說的佛教徒"到"不見即所謂道而放棄",是佛教理論思想的高度發達的表現,雖然這種理論思維可能不顯現出世俗價值,但對于人們理論思維的提高,并非沒有幫助。其實,現代學界的"哲學"的特點是"無見即所謂道"。如果這個特征被認為是不可容忍的,那麼中國将永遠不會有哲學範疇。

張學成在談到西周的官方制度時說:

"周官"360,用了世界的薄薄分析,但法律在官,而官守着他的書。看看六清合議事的意義,知道古人在經典中,沒有害怕複雜的知識,認為筆記的準備也是。也就是說,比如文六部經典,如委員會、過屠、小屠副、師、師、史和每一手掌,再把六部經典之文,覆寫其五倍的惡習,并儲存在手掌中。其他文章,也稱為"是"。是一個官員失去了警惕,全火通逃,他不得不訴諸副政策。Sfi筆記的方法,在後代中詳細介紹?在漢和元成之間,經典可以說是精心準備的。不過,劉曉波的七點輕描淡寫,雖然追溯到六大經典之流,也無法有其官方,而法律卻隐藏在法曹中,法規存在于舊政府中,禮貌的守在太正常,聽不到石渠天鹿貝驿後備代表, 在為學校秘書的讨論做準備時,可以說是沒有辦法。漢字是最近的古代,而荒野那麼,為什麼奇怪的是,文章典故的後代,雜亂無章也呢?(見葉偉,前一本書,第30-31頁)

張學誠的論點都是基于《周立》一書,是以《周立》一書備受推崇,反複引用,而《周立》一書不說,也經常武斷地延伸來玩。前幾代人都質疑《周立》一書的真實性,韓竹林孝道稱其為"啟示錄渎職之書",何虎稱其為"六國陰謀之書",清代四圖書館朝臣在書中也被稱為《周立》,其最新、其真實性也很多訴訟,不可能是無情的。就算這本書是真的,他在書中怎麼說"周官"是360,......官方記賬",書注"肆無忌憚複雜",收集"越是保留邊政策",有細緻有序的"注入法"雲。這些都是張雪成憑空想象出來的。要說"漢字是近代古代的,又荒涼的,怎麼會奇怪,後世的文章典故,淩亂無序",這種對比,不僅是張學誠"武斷"理論方法的主觀虛構,更是其在荒謬中對曆史的貶低觀。在《文學與曆史的一般意義》一書中,其對退化的曆史觀越來越具有表現力,正如他所說:

六部經典之死為"七獨幕喜劇",是官方也失去了警惕。"七"死了四個,是師失去了它的傳播。周的财富。包璋天文學、專業地理學、于恒理論、武珠至神,每一本都入書到法治,即每個優秀行業都要傳授學術,不是專老師的,包氏所謂六藝"詩""書"文字也是。"(見葉烨,書,第650頁)

在我們看來,從西周文學到漢代劉炜的圖書分類,再到金朝的《中國書》四個部分的分類,都是文化發展的展現和表現。文化經典的流失是可惜的,新汗牛滿滿的經典不是文化的衰落,而是文化的發展,不能厚薄。

在中國思想史上,對于一些思想家來說,優恩主義者是故意貶低的,以至于在很長一段時間内"沒有人歡呼"。發生這種情況要麼是因為思想家的著作已經丢失了很長時間,要麼是因為後代的立場和觀點不同。比如曆史上的曹操、王安石、王福志、戴震等人,背後都有過這樣的邂逅。幸運的是,這種現象在現代思想史的研究中得到了很好的糾正。但不能排除另一種情況,因為長期宣傳、歡呼、形成心态,忽視其中的内容應該受到批評。筆者看來,對于張學成的"六史"理論來說,就是屬于這種情況。近代以來,張學誠的"六史"理論被添加到了醒目的光環中,學者們不願意去思考,也不敢去批判它,以至于又出現了"沒人批判"的又一個極端。這部作品并不意味着張學誠的學術思想要做出徹底的否定,而是對以往的局面過多的糾正,并希望通過這種悼詞,反複權衡的糾正來給予适當的評價。

最初發表于《哲學研究》,2018年第08期。

歡迎來到留言。我們尊重原創性,如果涉及版權,則必須删除聯系人。