作者:戲劇評論員

原件,轉載必須注明作者和出處

NO.1 明清兩朝劃定,高高不滿意

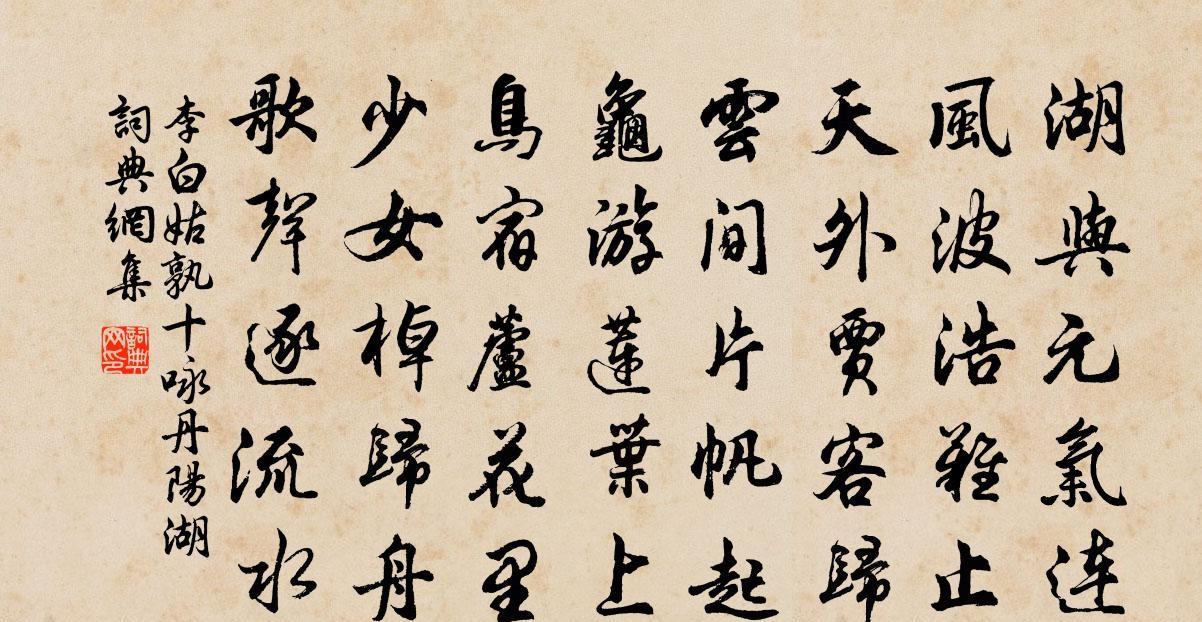

李白《丹陽湖十十十》

丹陽湖曾經很大,石嶼湖、古城湖都是它的組成部分。随着時間的推移,勞動人民的開墾使湖泊變窄。直到清末年,丹陽湖還和石嶼湖一樣大,現在已經基本消失了。

王安石曾經在玄武湖,一邊唱詩贊美玄武湖的風景,一邊填湖造田,向世界展示。是以,填海造地完全符合古老的觀念,更何況很多湖泊都有病蟲病,當填湖是最好的方式,也是增加好田地。

幾邊邊界不清晰,到不解不了,第一次是明朝,邊界勘測。由于跨省,上述(蘇南、閩南與南直李一樣應為日間巡邏,應在蘇州省進行日間巡邏而不是天府)指令應由天府和太平政府各派系的推動官員,以及高煜、當塗縣指令前往勘察邊界。如果天府地位較高,為了防止大欺淩,采取了回避姿态,委托甯州政府監督。是以,判決100%屬于丹陽湖作為屠呦縣,而紀念碑禁令高調不得越境,如果有理由,将不予處罰。

圖文南京石峪湖、丹陽湖不見了,石嶼湖、古城湖依然,但還是縮小了很多

這不是一團糟,因為高瑜剛剛建成縣城不久,在蘇水時代之前,當塗水和蘇水相識的時候。高瑜來了之後,沒有丹陽湖的稅收權利,沒有行政機關,判斷的主要依據是畫畫。然而,人們普遍認為,該湖是兩個縣的共同點。

清代嘉慶時期,張道旭和學生張道玖讨論了丹陽湖湖草的收購和占有,由張道旭寫了一篇《丹陽湖論》。原文已經出版,但在太平省和黨圖縣的曆史書上,太平府之富專著一一段地反駁,刻上刻成銘文。曆史資料表明,這一"丹陽湖理論"具有很大的影響,并排介紹證明丹陽湖屬于水,得到了廣泛的支援。首先在太平樓打了一場官司,張道旭方敗訴,太平樓判決如下:

嘉慶17年的審判屬于丹陽湖全部回歸安徽、石峪湖兩點,以及明萬曆年。"郊區"這個詞在太平府就可以看出,作者的書讀起來很好。

兩人不贊成,随後江甯省、江蘇省和安徽省太平省聯合勘察,張道旭鞠躬承認了一些事情,這件事就算了,勘測邊界不變。

NO.2 中華民國調查

這麼說,就是說,高等法院一方對邊界勘測的結果不滿意,希望推翻。明朝嘗試過,清朝嘗試過,中華民國嘗試過。周圍的人都靠湖吃,獎勵給沒有人繼續靠湖吃湖,其實界限還是模糊不清的。

因為湖泊一直在變化,水問題互相影響,兩省都很重要。安徽認為,丹陽湖問題是安徽的内髒問題,與高玄沒有直接關系,江蘇提出丹陽湖海灘以西的城溝河有25000畝高粱土地。并拿出《康熙字典》記載李白遊高昊丹陽湖詩歌确鑿。江蘇要求禁止填海造地,安徽要求先劃界。1929年10月,南京内政部開會協調調查。

書法家徐二麗作品

主持會議的内政部委員徐二麗沒有經過讨論,就提出了接近安徽底線、妥善照顧江蘇的建議。安徽立即表示可以接受,江蘇沒有放。

1930年6月,州政府頒布了《省市邊界測量條例》,次月兩省第三次會議無果而終。

不出所料,這是最終的,行政委員會于1931年裁定。結果,這兩個省必須服從。但高粱人提出了幾點:1、不要急于劃界。2、報告與勘測邊界不比對。3.标界結果不完全符合《省、市、縣邊界測量條例》。

1947年,安徽省提出重新劃定邊界,打算實施1931年的邊界。江蘇省先是同意了,但反響很強烈,土地是農夫的溫飽父母,對于高宣這個農業小縣來說,影響不小。高粱上下用同一種氣體,向鎮江省政府請願。如果說1931年實行的分裂,損失了1/5的土地,相當于明朝從白建縣,這大概是最真實的硬道理!

徐州銅山隊員王玉功,畢業于伏容治蘇軍校,中将,江蘇省主席、安全司令,後赴台。

江蘇省主席王偉功發現,調查對高浩非常重要,開始轉向支援高琦。王玉功向内政部提出,根據《省市邊界測量條例》,不應重新劃定,處理的最好辦法是維持現狀。這一舉動相當于以更莊重的方式推翻了1931年的标界結果。

一切都回到了原來的地方。也許在曆年,明朝應該天府如果名不上名漁,幾百年或不會這樣。

NO.3 建國後,高明待遇

石邑湖也是常見的兩個省,安徽填飽,之前有蟲子填正了。

1952年,華東軍政委協調解決了此事。

1、丹陽湖屬于國有,不是哪個省,也沒必要劃定。

2.雙方簽訂水争端協定,該協定劃分利益範圍,而不是省界。

最終,以這種睿智的方式,自上而下地執行了政策,取得了良好的效果。處理水準非常高。