探索鱿魚

鱿魚?軟魚?槍鱿魚?

從名稱開始:

如第一篇文章所述 - 以前是槍型(或管烏賊)/ Teuthida的閉眼亞眼/Myopsina和大開眼的亞眼/ Oegopsina - 現在已經由WormS推廣。事實上,這種變化早在上世紀末就被許多學者開始,比如1998年的理查德·E·楊(Richard E. Young),他觀察到兩者在進化樹上是趨同的。使用槍型設計也更直覺,再加上冷呼叫學術的滞後傳播,許多人仍在使用1973年的吉爾伯特·L·沃斯(Gilbert L. Voss)第二分類系統,該系統将閉眼的亞眼和睜眼的亞眼分開在槍型下。

當然,現在立即同意新的分類可能還為時過早,畢竟進化樹還沒有完全達到學者們的共識。

傳統頭足類動物分類,人物從mini的人生實踐中改變

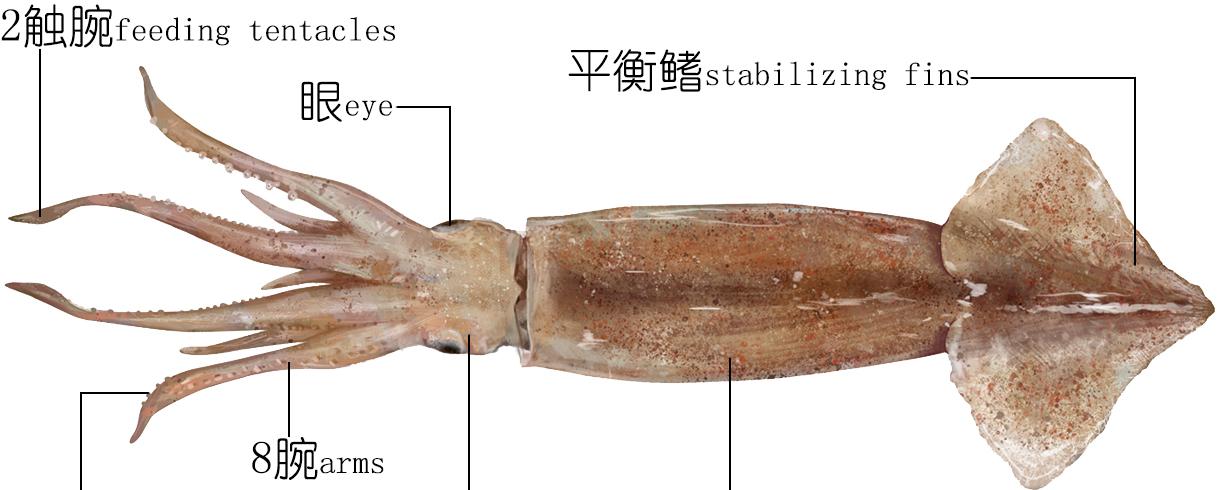

雖然閉上眼睛和睜開的眼睛在可追溯性方面不是同一個進化分支,但它們看起來确實非常相似,通常被稱為鱿魚。

那麼如何區分這兩種類型的鱿魚呢?

1、最大的差別顯然是眼睛"睜開"和"閉合"。所謂開閉,其實是指眼眶沒有遮住角膜!有一隻閉着的眼睛,沒有什麼可以睜開的眼睛。

閉合的眼頭和腳的角膜與人類的角膜非常相似,也具有保護眼球和折射光線的功能,是以,近海海底的閉眼型有許多角膜,不需要生活在深海中的睜眼型。

鱿魚的眼睛和頭足類動物的眼睛,如圖所示

2、大多數閉眼肉翅較長,往往長于1/2;除了周邊形鱿魚、金剛翅鱿魚等外,兩類鱿魚的末端鳍大多為菱形,其中,開眼型以水準菱形、底鳍為一體;此外,一些令人大開眼界的吸盤尖端牙齒專門用于倒鈎,而閉合眼組幾乎不存在。在内殼的情況下,大開眼類也比閉眼類窄。

此外,睜眼類通常有2個輸卵管,而閉眼類隻有1個。

閉眼與大開眼界特征對比,圖體自編

接下來,根據新的分類,常見的鱿魚是普遍認可的,特别是市場上最常見的槍鱿魚和軟魚。

必須強調的是,鱿魚有嚴重的"同質"或"異類"現象!也就是說,單靠目視檢查,一般人也不可能輕易識别出這個品類的"物種",即使形态專家也未必能十到九個穩定下來!DNA測序對普通大衆來說是無稽之談,是以,總的來說,我們隻能達成一個普遍的了解。

閉上眼睛,大開眼界新分類,人物自編

<h1 style"文本對齊:居中">首先閉上眼睛</h1>

閉眼/肌視,也稱為鎖定管;有2個部分,槍鱿魚和澳洲鱿魚。

為什麼它被稱為鎖管?1720年《台灣縣報》這樣解釋:鎖管,直而圓,形狀像鎖管,後者的鎖管,應該指古代類型的近圓形鎖,當它插入長杆鍵時,形狀就像一個長杆内殼位于槍鱿魚的體内, 是以所謂的鎖管。

鎖管名稱的近似來源,如圖所示

鎖管的名稱主要在台灣流行,省内一般指15-30cm長的槍鱿魚為鎖管,中卷或透水(通過抽水有時也指劍尖尾槍鱿魚);它被稱為小管或小卷,3cm甚至不叫爛流,在一些地方,也叫鎖管作為槍管,槍管也有中小型點,超過30或40cm将稱為大炮。鱿魚一般是指令人大開眼界的物種,如太平洋褶皺軟魚、阿根廷絲質魚等。

在槍烏賊中,雄性通常比雌性大。

台灣市場常見的頭足類動物與打火機比較,加工自時代圖解

Australiteuthidae,目前隻是Australiteuthis aldrichi之一。這種鱿魚還沒有被觀察到活着,所有的屍體都特别小,成熟的雌性屍體甚至不超過3厘米長;它的昵稱是Frederick Allen Aldrich(1927-1991),加拿大紐芬蘭紀念大學海洋生物學教授,但最早的描述是Chung Cheng Lu,2005年。

Australiteuthis aldrichi:一個分支隻有一個,如圖所示

目前有10種47種,主要生活在近海和大陸架上。預期壽命一般不到三年,印度-西太平洋的大多數物種都不到一歲。全部門實施性開放政策,雖然雄性可以随處可見,但往往交配幾次就挂着,而雌性也會在産卵後一輩子嗚咽,有的甚至蛋都來不及......盡管年齡較大,但槍鱿魚幾乎是白色的,隻要環境适宜,食物充足,8個月就可以從卵囊長40厘米甚至50厘米,體重超過4公斤的成年魚。

2005年6月2日,日本垂釣者灘盛還在新津島上捕獲了一塊重達4.15公斤、長50厘米的大軟絲,這塊軟絲被身體平衡石推了回來約240天。

Squid Life Cycle,翻譯自 Justin Hofman

在世界上從頭到腳的漁獲物中,鱿魚的産量要高得多,47隻槍鱿魚最出名的是三種最著名的鱿魚:Loligo vulgaris,Loligo forbesii和大西洋的Doryteuthis pealaii。

根據聯合國糧食及農業組織(FAO)的資料,近年來生産的最大頭足類動物物種是美國紅鱿魚。

L. forbesii也被稱為Forsyth Gun Squid;人物是自制的

中國海域的槍烏賊約有12種,包括中國尾炮鱿魚、劍尖槍鱿魚、道氏尾炮鱿魚、日本小槍鱿魚和火槍鱿魚等五種最具經濟價值。

槍烏賊,中國沿海常見的槍烏賊,如圖所示

Photololigo chinensis,又稱中國槍鱿魚、香港鱿魚、台灣鎖管鱿魚、長管鱿魚、火箭鱿魚等,英文為中文。主要分布在澎湖群島、南部海域、海南島周邊、廣北灣等地,旺季為4-6月發炎期。常見的胴體長20厘米,記錄可達49厘米(男性,糧農組織資料)。肉質細膩,味道甜美,适合油炸或生食,其幹燥産品被公認為頂級。

識别中國尾槍鱿魚,附圖

為什麼不叫中國槍烏賊/中華龍頭呢?

這是因為印度-西太平洋的10種槍烏賊物種比大西洋上的三種槍烏賊更像一對腺樣發光,是以自2011年以來,學者們一直主張将這10種槍鱿魚歸類為1945年建立的槍烏賊,槍烏賊的唯一屬是發光的尾槍鱿魚屬/Uroteuthis, 随後于2016年并入1984年由于腕骨腹膜凸起的莖幹不同而添加的(發光)亞屬。

尾槍鱿魚屬,附圖

劍尖槍鱿魚/烏羅特烏提斯(Photololigo)edulis,又名真正的鎖管,泵,拖鱿魚等,英語Wordtip鱿魚。台灣海峽分布最廣,日本、菲律賓等海域也随處可見,6-8月是一個多産期,在此期間,您可以在傍晚觀看大海濃密的麻魚燈籠。市場通常長15-25厘米,最大50.2厘米(男性,糧農組織資料)。泵入水中是棕紅色的,離開後水會逐漸褪色。肉很厚,經常水準切成圓圈,做成三個杯子或鐵闆盤子。

劍尖尾槍鱿魚識别,圖檔自編

Photololigo duvaucelii,又名Big Island Lock Tube,英國印度鱿魚。主要分布在印度洋、南海,東海正變得越來越普遍。常見的胴體長15厘米,中等型,可達33厘米(雄性,糧農組織資料)。自20世紀80年代以來,中國水域的漁獲量一直在增加。

杜氏尾槍鱿魚識别,圖檔自編

日本粳稻又稱墨魚、筆管、紫芪等,主要分布在黃海,南海也已獲得。大小相似的近圓形色素沉着斑點,眼睛後部有厚厚的紫色斑點,長10厘米,長達15厘米(性别未報告,糧農組織資料)。雖然體型不大,但數量多,而且肉質細膩,是黃海的重要漁具。

由于其極快的逃生速度,山東的一些地區,如青島,又稱海兔。

日本小槍鱿魚識别,圖檔自編

槍烏賊/Loliolus beka,俗稱鱿魚,鬼弓,水兔,海兔等。主要分布在日本列島的南部水域,可以看到中國沿海,但渤海最為豐富。胴體一般不超過10厘米長,雌性最大胴體長8.7厘米(糧農組織資料)。雖然産量大,但商品價值低,經常用作魚的誘餌。

因為經常釣到日本的小槍鱿魚,也有小鱿魚,是以也有海兔這個俗稱,但需要注意的是,真正的海兔一般是指海獺,這裡加兒子來說明差別。

槍烏賊識别,附圖

用種子鱿魚?

我喜歡吃零食,習慣買鱿魚片、鱿魚幼崽等等,尤其是帶種子的鱿魚,總覺得那麼多種子,肯定是甜的,但後來更錯了,鱿魚可能有這麼多種子?那麼如何放置其他器官呢?

其實這種鱿魚幼崽應該俗稱海兔小槍鱿魚,而所謂的種子——"各帶種子",但卻是一種方式!鱿魚卵泡根本不附着在身體上。這種零食的做法其實是把小槍鱿魚頭壓碎、調味,然後塞進胴體裡抽煙,更認真的可能是用鳕魚籽代替,但價格并不便宜。

帶籽的鱿魚幼崽,如圖所示

荔枝鱿魚/荔枝鱿魚,俗稱大尾鱿魚、勺子、軟絲或軟墨水等,英國大鳍礁鱿魚。廣泛分布在印度-西太平洋,不僅紐西蘭、澳洲的北部海岸都可以看到,地中海經常被捕獲,廣泛産生了兩種形式!由于肉鳍較大,又叫鱿魚,據說兩性差别比較顯著,雌性體桌上通常布着大小近圓形的色素斑點,雄性背部有斷斷續續的橫條紋,兩邊有10個左右厚的斑點;

雖然軟絲分布廣泛,生長速度也超快,但由于美味、肉質細膩,做成紋身的身體是衆所周知的,而且被廣泛捕獲,在供不應求的情況下,天然價格非常昂貴。

萊克韋斯特鱿魚是一種公認的槍鱿魚類型,除了識别指南如下圖所示外,還眼睛周圍都是綠色的,交配行為複雜等等。

雷氏鱿魚識别,圖檔自編

大結局将在下一篇文章中。