上海市虹口區文化館非物質文化遺産保護中心 林綠怡

華東師範大學非遺傳承與應用研究中心研究員、民俗學博士後,複旦大學文學博士李柯

2022年4月24日是第七個中國航天日,主題是“航天點亮夢想”。回首向來,“究天人之際”乃中華萬民曆久彌堅之夙願,面朝星空的遐思迩想在千年不息的暮鼓晨鐘間穿行、激蕩,終于半個多世紀以前,在“東方紅,太陽升”的引吭高歌中,開啟了美麗的承諾。誠然,航天不單指向的是當代中國航天人的夢想,也不僅僅屬于科學家、航天員、國防科技工作者,更屬于每一個中國人。因為它承載着中華民族自古以來想象馳騁天地宇宙、漫步寰宇蒼穹的共同而宏大的願景,而那些由中華先民創造,在華夏大地世代傳承、廣為流傳、曆久彌新的飛天、夢天神話,正是對這一願景的生動描述和無限景仰。

一

敬奉天地,是中國人深入骨髓的文化基因,也成為許多飛天、夢天神話發生和接受的重要驅動力;而夜觀星象,制定曆法,指導農桑,更是古代中國人的日常所需。神話與星象,在當今知識範疇中雖分屬兩類,但在古人的思想世界中,卻是有其同構性的。

古代“飛天”,在某種意義上即是“羽化登仙”,而“天宮”便是在無垠星空下可供憧憬的夢幻仙境,是凡夫俗子夢寐以求的歸宿。“手可摘星辰”的飛天夢,中國人已經做了幾千年。以天為大,回首中華民族的飛天路,那些飛天神話,就是對廣大民間百姓星空夢想、天地情結最為生動而浪漫的闡釋與演繹。遠古時代,盤古開天辟地的創世神話,塑造了先民最原始的宇宙觀;女娲煉五色石補好天空,萬靈衆生始得安居。“白兔搗藥秋複春,嫦娥孤栖與誰鄰”,嫦娥奔向月宮,滿懷着人們對月亮這位地球“近鄰”的想象,以至崇拜。而神異動物龍鳳升天,則象征着世俗社會對權貴的想往,對祥瑞的寄寓。“迢迢牽牛星,皎皎河漢女”,無數喜鵲用身體搭成一道跨越天河的鵲橋,成全了牛郎織女在天河上一年一度的七夕相會,更是喜聞樂見的不老傳說……

除了民間傳唱的天地遐想,亦不乏文人階層如神話般地天人讴歌、天外之想。晉葛洪《抱樸子》雲:“道也者,逍遙虹霓,翺翔丹霄,鴻崖之虛,唯意所造。”這是對長生不老、飛天登仙的信仰與追求。梁蕭子顯《南齊書》有載:“夏口城(今湖北武昌)踞黃鹄矶,世傳仙人子安乘黃鹄過此上也。”則不啻啟發了“昔人已乘黃鶴去,此地空餘黃鶴樓。黃鶴一去不複返,白雲千載空悠悠”這一廣為傳頌、脍炙人口的千古名句,亦揮寫出載人航天的詩意雛形。還有更多的文人士大夫,他們仰望星空,卻也腳踏實地,悲天而在于憫人,于是便有了楚國屈子大夫“日月安屬,列星安陳”這樣孜孜求索、直指心靈的人性拷問,更有東坡先生“不知天上宮阙,今夕是何年”的人世喟歎。

對于曆代的皇室貴胄而言,飛天、夢天神話的元素也常在他們的宮廷、墓室、服飾、器物等種種物事中,競相呈現。許多古代貴族墓室壁畫中的飛天圖,表征的就是墓室主人的靈魂羽化升天之意涵。這些飛天、升天的圖像還逐漸演變為中華民族特有的藝術符号與文化象征物,敦煌莫高窟壁畫中的飛天圖便是其特出的典型代表。

【莫高窟257窟之懷抱琵琶的飛天(天女)形象(北魏)】

正是以上這些紛繁多姿、遞相傳布的飛天、夢天神話和近似神話的飛天想象,最終都落成了被人們普遍接受的感性而深刻的集體無意識。意識先行,于是才有了明代萬戶的以身試飛,完成了人類最早的固體火箭升空試驗,在追逐飛天夢的人類旅途中建立起一座偉大的豐碑。

二

現如今,許多關于飛天、夢天的神話傳說業已被列入大陸各級别的非物質文化遺産代表作名錄之中,成為當代文化發展賴以為繼的寶貴文化資源。被列為國家級非物質文化遺産代表作名錄的就有:盤古神話(2008年第二批)、牛郎織女傳說(2008年第二批)、女娲傳說(2021年第五批),等等。

赓續千年的人文精神是祖先留給後世,關乎人類本質、維系人類願景的價值追求。當現代文明社會不斷“異化”着人類的初心,這些傳承、表達着飛天、升天、航天意象或夢想的神話傳說,卻也讓人類之是以成之為人類。它們表達的是對日月星辰的長久向往,對探索天際的深厚趣識,對天人關系的深切關懷。是以,它們既展現了華夏先民對于自身創造能力的強大自信,也彰顯着科學精神與人文情懷的交相輝映,更折射出先民們自由而浪漫、蓬勃而宏偉的想象力與審美力。理想是不斷接近而無法窮盡的,飛天、夢天的人文精神涵養了一代代華夏子孫,最終成為包括航天人在内的各行各業的當代中國人激發文化自信與創新意識的不竭力量與精神底色。

【在2022年4月24日的“中國航天日”線上啟動儀式上,聯合國火星主題郵票正式釋出,包括中國的“祝融号”火星車、“祝融号”着陸平台、“天問一号”預選着陸區地貌】

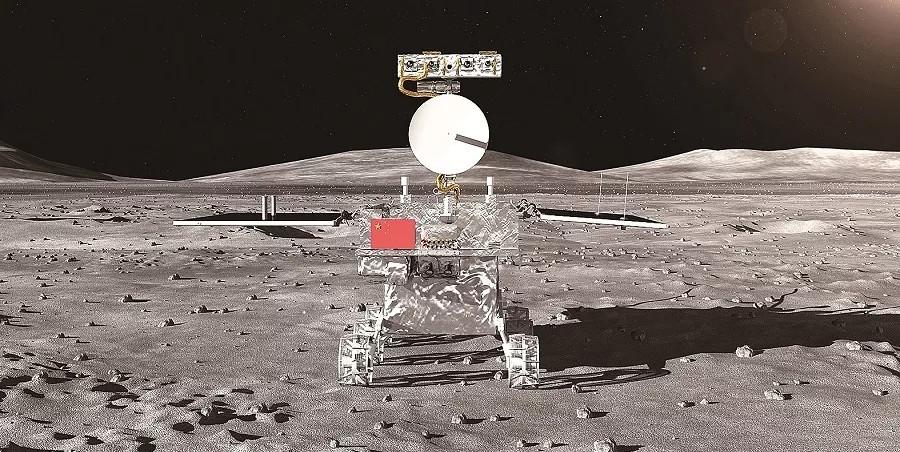

也正因如此,許多中國航天器均以與飛天、夢天、升天、航天相關或切近的中華神話、文化意象來命名、點睛。1999年11月20日,“天河之舟”——“神舟”誕生,整個神州大地都為之而神采飛揚。2007年10月24日18時05分,奔月仙子“嫦娥”入駐“廣寒宮”。2013年12月2日1時30分,“嫦娥三号”攜抱着月宮裡負責搗藥的“玉兔号”回到月球。2021年4月24日,三皇五帝時代的掌火之官——火神“祝融”點燃了大陸星際探測的新火種。2021年,“天問系列”中國行星探測任務的勝利完成,更是對屈子大夫呼喚“九天之際,安放安屬”的最美回複。此外,量子實驗衛星“墨子”、全球低軌衛星系統“鴻雁”、太陽監測衛星計劃“誇父計劃”、火星探測衛星“螢火”、暗物質粒子探測衛星“悟空”……中國航天人用一系列神話般浪漫的名詞,在人文之光和追夢精神的照耀下,搭起了溝通天與地的“天梯”,讓宇航員化身“天神”,在浩瀚無垠的“天宮”宇宙中浪漫徜徉,在雕欄玉砌的“天宮閣”空間站中詩意栖居,用引領世界的科學技術将祖先的神話夢想變成現實。

三

科技興國,文化強國。航天精神源自文化傳統,又繼而反哺中華文明,已然成為民族精神文化的重要組成部分。中華民族宣揚的從來不是制霸宇宙,淩駕于天地之上,而是天人合一、和實生物。如今,包括衆多中華飛天、夢天神話在内的非物質文化遺産的活态傳承,已經與航天事業的發展、航天夢的追尋更緊密地結合起來。不僅非物質文化遺産及其背後的人文精神浸潤着航天夢想,航天夢想的騰飛與實作,也賦予非遺活态傳承以極大的藝術靈感與施展空間。2004年,國家級非遺項目中極具詩意的姚建萍“蘇繡”巨作《我愛中華》搭載衛星遨遊太空,成就了藝術史上首個飛天的刺繡藝術品,這是用科技實力與人文精神向世界彰顯華夏風範、展示大國自信。無獨有偶,蘇繡大師陳英華用傳統刺繡去呈現、演繹星象世界、天文奇觀,貴州黔東南95後苗族非遺傳承人用銀飾和蠟染打造夢幻太空,緻敬“摘星星”的空間站航天員,實作的更是科學和藝術的跨界融合、創新發展……

“明月幾時有,把酒問青天”,幾千年的中國“航天夢”,是探索、解釋、溝通、呵護天人關系的共同宏願,是中華民族偉大複興夢的詩與遠方。巡天萬裡,追星攬月,天涯海角,牧星蒼穹,如今早已不再是“不敢高聲語,恐驚天上人”。經過半個多世紀的不懈努力,中國航天人終于開啟屬于中華民族的新航天時代,現代科技與傳統文化的水乳交融成為了中國航天特有的永動機。火星探測器擇機啟程、嫦娥五号探月、空間站核心艙的發射、返航、長征八号火箭首發、北鬥衛星的全覆寫……無不飽含着民族文化的深厚涵養和航天夢想的深切期許。屈子雲:“遂古之初,誰傳道之?上下未形,何由考之?”兩千多年前的中國偉大哲人對天地萬物發起的“靈魂拷問”在當代的回響擲地有聲:漫步寰宇問蒼穹,我們的征途,是星辰大海!