需要說明的是,在《後漢書》、《三國志》中記載的日本女王卑彌呼在日本曆史中并沒有對應的人物,從事這一領域研究學者們提出幾種猜想,但每一種似乎都有争議,沒有絕對的說服力,大家感興趣的話可以網上查一下。

《晉書》

本書記載的倭國基本是《三國志》的重複,除了幾處微小的補充外,幾乎一摸一樣。

第一,由于西晉時,把樂浪郡南部分割出數縣,設定了帶方郡,是以倭國的地理位置參照物由樂浪郡改為了帶方郡。

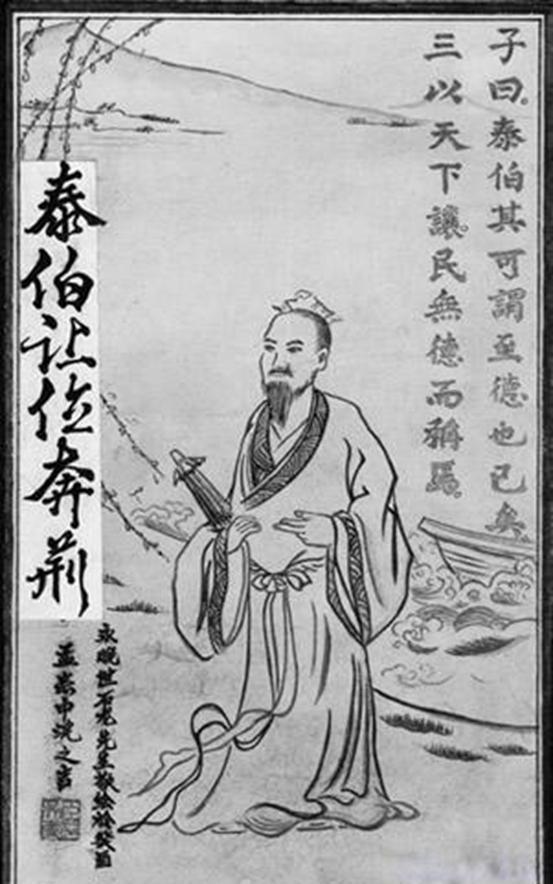

第二,說“倭人”自己聲稱是吳太伯的後人,也就是和春秋時期的吳國是一個祖先,這可能是作者的想象了。

和前兩本史書一對照,簡直就是一個典型的謠言流程:《後漢書》說“倭人”“黥面文身”;到了《三國志》就說倭人之是以“黥面文身”是和春秋時的吳、越人類似,為了避免受到水裡蛟龍的傷害;到了《晉書》倭人就成了吳人的遠親了。

吳太伯

第三、沒有說邪馬台國女王正式加入中原的朝貢系統的時間,隻說發生在司馬懿平定遼東公孫氏時,對照一查,和《三國志》記載并沒有差別。

《晉書》關于倭人的記載這麼“水”,東郭猜測,一是晉人國家動蕩,無暇顧及海外,二是寫作時間太晚(《晉書》是唐代房玄齡等人合著的)。

《宋書》

宋是東晉相國、揚州牧,宋王劉裕篡晉後成立的短暫王朝,偏安于江南,享國不過59年,但在《宋書》對“倭”的記載可比《晉書》有東西多了。

書中沒有重複“倭國”的地理位置、風俗、出産、人民等等前人已有記載的東西,直接展示的便是永初二年(公元421年)劉裕給“倭人”下的一份诏書。

宋武帝劉裕

“倭贊萬裡修貢,遠誠宜甄,可賜除授。”

诏書中提到的“倭贊”是倭人的國王,和前面那個隻有大陸曆史有記載的女王卑彌呼一樣一樣,也不知該對應日本曆史上那個皇帝。

有學者認為應該是是十六代仁德天皇,但他公元399年便去世了,時間對不上;按時間應該是第十九代允恭天皇,但允恭天皇死後是兒子安康天皇天皇即位,和後文說的“贊死,弟珍立”對不上。

但劉裕廷任命“珍”為安東将軍、倭國王、都督倭、百濟、新羅、任那、秦韓、慕韓六國諸軍事這件事的記載倒是挺給漢人長臉的。

此後倭國王依次傳承到“濟”、“興”,“興”的弟弟“武”,和“珍”一共是四代國王,都接受了劉宋皇帝的冊封。

分别是劉裕于元嘉二年(公元425年)對國王珍的冊封、元嘉二十年(公元443年)、元嘉二十八年(公元452年)對國王濟的冊封;孝武帝劉駿于大明六年(公元462年)對繼任的國王興的冊封、宋順帝劉準于升明二年(公元478年)對國王武的冊封。

表面劉宋皇帝對倭人如此信任,但其實背地裡可沒安什麼好心,什麼“都督倭、百濟、新羅、任那、秦韓、慕韓六國諸軍事”,除了“倭”外,其他五國其實都和劉宋沒什麼聯系,隻不過是空頭支票而已。

當然,倭人如何利用劉宋的任命搞事情,就是另外一回事了。

《南齊書》

蕭道成南齊代宋後,對倭人的政策沒有改變,在建元元年(公元480年),依舊冊封倭國王武都督倭、新羅、任那、加羅、秦韓、慕韓六國諸軍事、安東大将軍、号為鎮東大将軍。

《梁書》

梁書重複了前人關于“倭人”的記載,從國家、位置、風俗、出産一直到卑彌呼女王,再到劉宋與五世倭王的來往,對四世倭王的冊封以及南齊蕭道成對這一政策的繼承。

南梁武帝蕭衍依舊延續前朝傳統,再次冊封倭國王武為征東将軍。

《南史》

南史包含了宋、齊、梁、陳四朝,基本是綜合了前人記載,沒有新的史料。

同一時期的北方少數民族政權和倭人沒有來往,是以《魏書》、《北齊書》、《周書》都沒有“倭國”的記載。

《北史》綜合了上面三本史書以及《隋史》的記載,關于“倭國”的記載全部來自《隋史》是以留待下次隋唐時期一起說。