正文共計:6336 字

預計閱讀時間:10 分鐘

本文來源:建道築格ArchiDogs

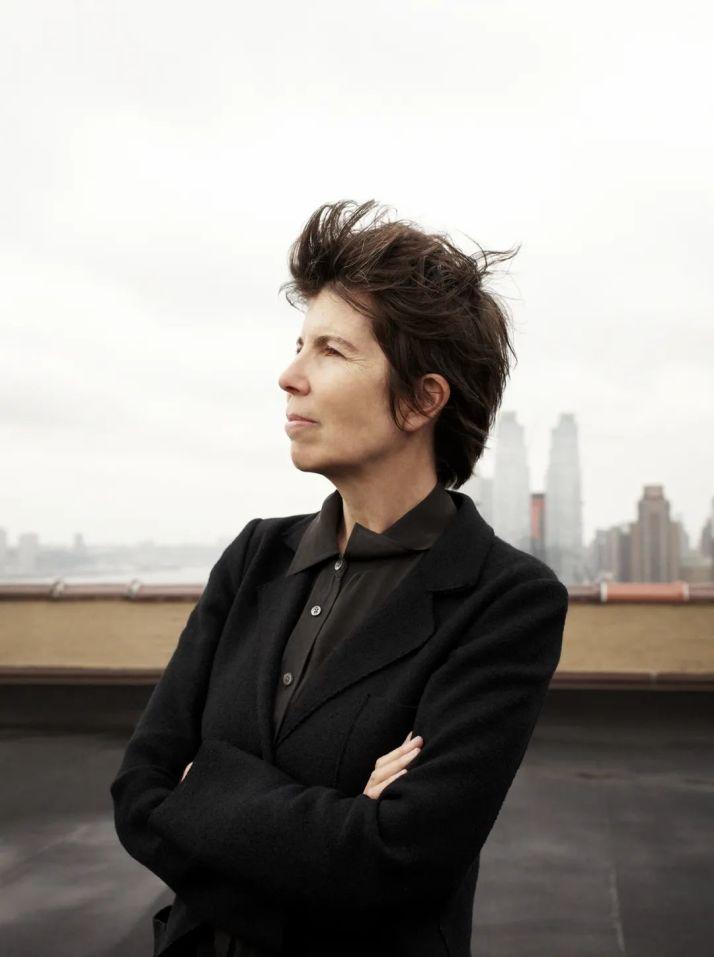

Ungano & Agriodimas

2018年,美籍猶太裔女建築師伊麗莎白·迪勒入選“時代100最具影響力人物”。這是繼2009年與搭檔裡卡德·斯科菲爾德共同獲得該榮譽之後,作為建築設計師二度入選。

“也許是因為她是來自一個男性主導的行業,也許是她作為抽象藝術家的背景,和她的搭檔在藝術,建築和生活(領域中的成就)。但不論原因是什麼,麗茲(指伊麗莎白·迪勒)把挑戰當成機遇。她能完成别人做不到的事。”

-- Broad美術館創始人Eli Broad

作為DS+R的創始者之一,伊麗莎白·迪勒(以下簡稱麗茲)不僅帶領事務所的建築設計項目,她對跨學科實驗--尤其是藝術與建築—的獨特經曆與見解更是讓事務所的項目積極地産生對建築學術的質疑,探讨和創新。

The Broad Museum

The Blur Building

Roy and Diana Vagelos Education Center

這個時代,建築總是會因為奇特的造型或是超高的造價而遭受批判,但DS+R的紐約高線公園收到的是“公園讓鐵路沿線一下子變得大受歡迎,導緻房價翻倍,導緻周遭鄉紳化”這樣的唏噓。

高線收到這樣的批判,也正是項目大獲成功的後果,某種意義上來說,她的很多項目都是铤而走險,更是福禍相依,卻一次又一次地投身公共建築。

為何麗茲會為了達到項目獨特的社會與公衆效應而在所不惜?

這種孤注一擲的叛逆精神又從何而來?

戳視訊,了解更多

作者|三水金

編輯|Yihan

- 01 -

自由藝術孕育的“膽”

青年時代

麗茲出生于1959年的波蘭,她的父母都是納粹大屠殺的幸存者。根據她的自述,她的家和李比斯金住的地方隻隔了五個街區。

1960年,麗茲的父母帶着她們全家移民來到了紐約,從零開始。從來到紐約到上大學,麗茲搬了四次家。

伊麗莎白迪勒公開講座截圖

二世紀六十年代末紐約自由主義盛行,人權運動,女權運動和反種歧視運動充斥着紐約的大街小巷。麗茲上的高中因為頻繁的遊行抗議而反複停課,學生也将大量時間花在了遊行抗議上。這樣崇尚自由,反抗權威的氛圍,在年輕的麗茲身上産生了深遠的影響。

伊麗莎白迪勒公開講座截圖

自由主義對藝術界産生的震蕩,更是讓麗茲對視覺媒介産生了濃厚的興趣。實際上,年輕的她從來沒想過成為一個建築師,一直想成為一個藝術家。

藝術家例如美國先鋒派的Hollis Frampton和德國藝術家Hans Haacke,讓麗茲着迷于跨媒介的藝術。

Hollis Frampton

Hollis Frampton, Untitled, 1970 - 1973

Hans Haacke, Blue Sail, 1964-5

Hans Haacke, Water in Wind, 1968

精神上對她産生最深遠影響的,莫過于直接在建築上切出幾何形狀的美國藝術家GordonMatta Clark。他不拘泥于畫布,颠覆傳統的藝術媒介,拒絕畫廊藝術館等展覽形式,展現出強烈的颠覆傳統的反抗精神。

Gordon Matta Clark, Splitting, 1974

對于麗茲,Gordon Matta Clark的啟蒙性還在于通過空間來展現藝術的可能性。

Gordon Matta Clark, Conical Insect, 1975

Gordon Matta Clark, Circus, 1978

衆多藝術行業中,電影和電影制片對于麗茲也有啟蒙的作用。電影作為一種藝術媒介,突破了圖像的靜态,包含了時間這另一次元。

電影例如《玩樂時光》讓她産生利用“玻璃”這一材質将日常生活場景戲劇化的思考,在後來自己的藝術裝置項目中有所展現。她喜歡的電影還包括《藍絲綢》《發條橙子》等。

Play Time, 1967

Blue Velvet, 1986

A Clockwork Orange, 1971

麗茲對于藝術和建築深入的思考,也受到兩位人物的啟發:Marcel Duchamp和Cedric Price。前者嘗試各種各樣的形式去強調“視覺”的主導性和不完整作品的延續性;後者的Fun Palace則是一種靈活的公共文化巨構,正是DS+R的The Shed的原型。

The Bride Stripped Bare by Her Batchelors, Even

(The Large Glass) 1915 – 1923

Fun Palace, 1959 - 61

- 02 -

反學科反權力的“叛”

初涉建築

當麗茲進入庫伯聯盟(Cooper Union)學習的時候,她選擇的是電影和攝影,因為她對對當時的建築行業充滿着鄙視,坦言稱其“智識的腐敗”。

當時,現代主義疲軟,後現代主義建築師例如雷姆庫哈斯,紮哈哈迪德,丹尼爾李比斯金等尚未露其鋒芒,都将精力傾注在理論研究和圖像,紙上談兵,沒有實際的項目。

Daniel Libeskind, Micromega Drawing, 1979

Zaha Hadid, Kurfeurstendamm, 1986

就連高等學府的教育也是與如今大相徑庭:密斯,文丘裡,懷特被批判,後現代主義啟蒙之作《建築的複雜性與沖突性》更是被列為禁書。大學最後一年的麗茲隻能在抽屜裡藏着這本書,閑時得以偷偷閱讀。

可能是迫于現實,也可能是深入骨髓的藝術活動家精神,麗茲選擇了與同時期建築同僚截然不同的道路 –用藝術裝置來讨論對機構權力的批判。

伊麗莎白·迪勒和搭檔裡卡德·斯科菲爾德

從80年代到90年代末,麗茲和搭檔制作了大量的裝置藝術和表演藝術。“間接的存在”與“批判機構權力”則是兩個顯著的主題。

Moving Target展現了表演者的兩種存在形式,一種是直接的和物質的,另一種是間接的和虛拟的。兩種存在形式被并置呈現在觀賞者面前,給予觀賞者一種現實的割裂與調節,反思何謂“真實性”。

Moving Target, 1996

“間接的存在”演變到建築項目中,在Slow House中,巨大的觀景窗與一個小型的顯示器并置。顯示器上與窗戶顯示一樣的畫面,迫使人們去思考現實環境與數字環境的意義。這些嘗試所揭露的深層含義,對社交媒體盛行的當今意義非凡,卻早了将近30年。

Slow House, 1991

“批判機構權力”則是另一個麗茲至今仍不斷反思的問題。早期藝術裝置作品所批判的對象,則是各式各樣的展覽空間,這一點可以看到她對Goldon Matta Clark的緻敬和精神延續。

Para-site是紐約當代美術館一次委托展覽,而麗茲則設定了數個顯示器,用電線接入了美術館線路,并在數個入口處設定螢幕。人們在進入美術館時并沒有意識到,直到他們進入這個特殊展廳,去“監視”别人。

這個項目是對“看”這一行為的批判。“看”則是人在美術館最基本的行為,又是社會上層階級一種權利的象征。裝置通過電路接入美術館是一種幹擾性的寄生。

Para-site, 1989

Jump Cuts是另一個裝置藝術。通過早期的分析,麗茲發現劇場的空間中真正的表演空間隻占了流動空間的五分之一。通過這個裝置,她質疑劇場這一機構的合理性,究竟是誰在看誰?誰是表演者而誰又是觀衆?

Jump Cuts, 1996

即使是現在,麗茲在同行眼中也是與主流格格不入,更有膽量和敢做敢當的存在。

“You don’t fuck around with her. She’s got a mind that works at the speed of light. There’s really no other figure in this country who does more interesting work.”

“你不去招惹她(麗茲)。她思維靈活,迅如閃電。這個國家恐怕沒有人的作品比她的更有趣了。”

-- 湯姆·梅恩

哈佛大學建築學院現任校長,建築評論家Sarah Whiting甚至認為,DS+R之是以遲遲拿不到普利茲克獎,并不是因為其對建築界的貢獻不夠大,而是在于其項目代表的觀念太過超前,恐怕難以被主流接受。

- 03 -

忠于内心的“敢”

逐漸成熟

高線的大獲成功,周邊社群重煥活力,但随之而來的就是水漲船高的房價,讓越來越多原來居住在這片區域,卻沒有能力支付房租的紐約客不得不搬出。

拔地而起的房地産開發,都多多少少從名字上與高線沾上邊,來獲得增益;國際上,許多城市東施效颦,結果卻差強人意。

520 West 28th by Zaha Hadid Architects

Highline 23 Neil M Denari Architects

麗茲則非常正面地應對這些批評,藝術家的理想主義似乎在麗茲身上逐漸褪去,取而代之的是一股更忠于内心的“敢”勁兒。

Ungano & Agriodimas

高線提供給居住在紐約的人一個看待紐約和紐約生活的另一種方式,不日理萬機,回歸原始,走走停停。對于她而言,她做高線的初心已經達到,後來引發的問題并不是她能控制的,也并不會是以而後悔高線的完成。

Iwan Baan

而離高線不遠處的The Shed,更展現了她忠于内心,敢于嘗試。

“一個靈活的文化巨構”,麗茲早在2008年就有這樣的想法。實際上,The Shed的建成,是與普通大型公共建築完全相反的流程。

2008年,聽說了紐約市在計劃一個文化項目征求書,DS+R和David Rockwell(之前有過合作項目)便起草了一個關于“靈活的文化巨構”的提議書。經濟危機之後,紐約市響應了這個項目提議書,哈德森場的開發商開始介入,組建了基金會,執行董事會等來推進The Shed的進行。

2008年紐約市和哈德森場開發商釋出的征議書

由一個建築提案催生出機構權力來執行,這樣的案例是絕無僅有的。然而,這中間的雙赢,也是沖突的。

為了能過夠實作這座文化巨構的靈活性和巨大的容量,在不超出場地紅線的情況下容納所需的機械和服務裝置,DS+R也結下了與場地相鄰的大廈的設計。

15 Hudson Tower

如此純粹的商業建築是DS+R從來沒做過的,也是與麗茲長期以來對資本權力批判的本意背道而馳。但是,大廈将能幫助實作對她來說更重要的東西。思考再三,她接下了這筆“惡魔的交易”。

大廈為巨構提供的Back of house區域

“…to have an opportunity to do something that was really not natural to our studio, to do a commercial project like that. But it was maybe a once-in-a-lifetime opportunity to do that here, to make an ensemble.”

“去做一個這樣的商業項目對于我們工作室來說是一個極其不自然的決定,但這也許是個絕無僅有的機會,這輩子就隻做這一次,把他們結合起來。”

-- 伊麗莎白·迪勒

她是大膽的藝術家,是叛逆的設計師,更是敢忠于自己的建築師。

對于她,隻要能夠達到她所想象的,一座Cedric Price的the Fun Palace再世的文化巨構,并且靈活,持久,釋放公共藝術的潛力,真正改變紐約市民的文化生活,便是忠于内心,既是做出妥協,也在所不惜。

戳視訊,了解更多

她甯願當一個活躍的社會藝術家,也不願做紙上談兵的建築師;

她甯願做一個周旋于各種權力機構之間的說客,也不做處于市場上司之下的乙方建築師;

伊麗莎白·迪勒的魅力來源于她藝術家的天性,并在不斷探索建築中成熟,啟發着我們。

“I’m now convinced that you’re doing your best work doing something you’re unqualified to do.”

“當你在做你完全沒有(所謂的)資格做的事情的時候,卻正是在完成你最好的作品的時刻。我對此深信不疑。”

-- 伊麗莎白·迪勒

Reference:

https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/dsr-architecture-elizabeth-diller-1128931/

https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/jan/26/liz-diller-elizabeth-high-line-new-york-london-centre-for-music-diller-scofidio-renfro-interview

https://timesensitive.fm/episode/elizabeth-diller-new-york-city-punch-list/

https://www.youtube.com/watch?v=0sGClBZgaIA&ab_channel=ArchitectsnotArchitecture

https://www.surfacemag.com/articles/elizabeth-diller/

https://www.richardsaltoun.com/artists/57-hans-haacke/overview/

https://flash---art.com/article/hans-haacke-new-museum-new-york/

https://aestheticamagazine.com/gordon-matta-clark-anarchitecture/

https://placesjournal.org/article/gordon-matta-clark-spacism/?cn-reloaded=1

https://deepfocusreview.com/definitives/playtime/

https://arttheoryreadgroup.wordpress.com/marcel-duchamp-the-delay-in-glass/

https://dsrny.com/project/moving-target?index=false&tags=performance§ion=projects

https://arquitecturaviva.com/works/centro-cultural-the-shed-nueva-york-2#lg=1&slide=13

https://dsrny.com/project/15-hudson-yards?index=false&tags=residential§ion=projects

https://dsrny.com/project/mile-long-opera?index=false&tags=performance§ion=projects

https://dsrny.com/project/jump-cuts?index=false&tags=installation§ion=projects

https://dsrny.com/project/para-site?index=false&tags=installation§ion=projects

若未特殊标明,圖檔均來源于事務所

免責聲明:本文版權歸原作者“建道築格ArchiDogs”所有,内容為作者個人觀點 。本平台轉載目的在于傳遞更多資訊,如涉及作品内容、版權和其它問題,請在30日内與本文原作者聯系,本平台不負任何法律責任!