17、18世紀歐洲發生了一場以理性、進步為旗幟的思想解放運動——啟蒙運動。而在啟蒙運動的推動下一個革命大動蕩的時代即将開啟。首先拉開革命序幕的是大西洋彼岸的美國獨立革命,而1789年發生的法國大革命則是這一時代的重要标志。對于這個整個的革命時期,西方學者在近現代世界史教材在使用了大西洋革命一詞,因為大西洋兩岸的不同國家和地區的革命和改革呈現不同的特點但它們都有共同之處——具有革命的特性。這場革命運動宣揚争取自由與平等,宣布人民擁有主權,反對專制主義、封建主義并傳播到歐洲各國彙成一股革命潮流。今天我就帶大家了解這場大西洋革命序幕的美國獨立革命/戰争。來了解這場影響美國的革命/戰争是如何發展的?它的背後又有哪些複雜的利益糾葛?

希望大家動動自己的小手,大家的點贊和關注就是我們更新的最大動力,愛好曆史的小夥伴們可以在評論區多多交流。

美國往事:美利堅的建國之路,聯邦制的确立

北美洲的殖民統治

自歐洲探險者發現美洲以後,從16世紀開始西班牙、法國、荷蘭、英國相繼在北美大陸進行了探險與殖民。西班牙在北美建立了新西班牙殖民地。到17世紀末,法國也宣稱占有現在加拿大東部以及密西西比河流域的廣大地區,稱為新法蘭西殖民地。到17世紀上半葉,荷蘭人也建立了新殖民地。英國人的探險殖民較西班牙、法國要晚一些,1607到1733年,英國在北美大西洋沿岸先後建立了弗吉尼亞等13個殖民地。英屬殖民地是隸屬于英王的海外領地,對于這些殖民地的占領和殖民在原則上都必須得到英王的特許而且都是以個案方式去處理的。

七年戰争前後

這一曆史背景就賦予了殖民地兩大重要特點。其一,殖民地的公權力直接來自英王特許,其權力關系在英帝國内是呈垂直走向;其二,各個殖民地之間是呈孤立狀态而互不相屬,是以有人比喻各殖民地之間的關系是雞犬聲相聞老死不相往來。與歐洲和西班牙的拉美殖民地相比,英屬北美殖民地在社會政治結構中逐漸成長起了較多的民主因素,如各殖民地都設有比較民主化的議會并且取得了相當程度的地方自治權力;經濟生活中也有一定程度的民主,不存在封建特權和等級制度,盛行地方自治特别是在新英格蘭地區的村鎮自治展現了北美的基層民主。這些民主因素削弱了英國在北美統治的基礎,為北美的獨立鋪平了道路。

英屬北美殖民地社會的居民是來自英國和歐洲其他國家的白人移民,他們大多數是下層的勞動群衆且多為新教徒。由于早期的移民多數來自英國,他們不僅帶來了英國先進的生産技術而且具有民主意識,為殖民地資本主義經濟的形成和發展提供了有利的條件。

北美殖民地的白奴

到18世紀中葉北美各殖民地的資本主義有了不同程度的發展。北部新英格蘭地區的馬賽蘇塞等殖民地土地與氣候條件都不适宜大規模的農業生産,它們主要發展了造船和用品制造業。18世紀中期,懸挂英國國旗航行的船隻中有三分之一是在北美殖民地建造的。新英格蘭地區資本主義工商業比較發達,是美國資本主義的發源地。而在中部紐約、賓夕法尼亞等殖民地平原廣闊、土地肥沃适合多種農作物的生産,是以有“面包殖民地”之稱。在南部的五個殖民地氣候溫暖濕潤、土地肥沃盛行種植園奴隸制,在18世紀大量使用從非洲輸入的廉價的黑人勞動力,主要作物是煙草和靛藍,靛藍是英國紡織業必備的一種染料,是北美殖民地的重要出口商品之一。英屬北美殖民地的經濟各有特點其共同之處是它們的商品生産與商品交換都有較高程度的發展。這就為正在形成的美利堅民族擺脫英國的統治走上獨立發展的資本主義道路奠定了物質基礎。

與歐洲大陸相比,北美殖民地的資本主義商品經濟是通過移植發展起來的,跳過了中世紀的漫漫長夜而直接從近代文明相連接配接。從某種意義上說,北美殖民地從一開始就在政治、經濟、文化和生活方式上與母國英國有很大的不同,其中以新英格蘭最為突出。在新英格蘭實行民選長官、土地配置設定和平民教育這和英國的專制制度、經濟制度和教育制度背道而馳。

北美殖民地的移民

雖然殖民地的移民來自于歐洲各地但是由于長時間的在同一地區内生活縮小了他們之間的文化差異。英語逐漸成為他們的共同語言,不再固守原來民族的習俗,彼此之間自由通婚和融洽聚居,逐漸融為一體。培養出許多共同的心态與常識并且為了共同的利益他們在與總督為代表的宗主國勢力的鬥争中産生了共同的心理素質。

英美沖突的激化

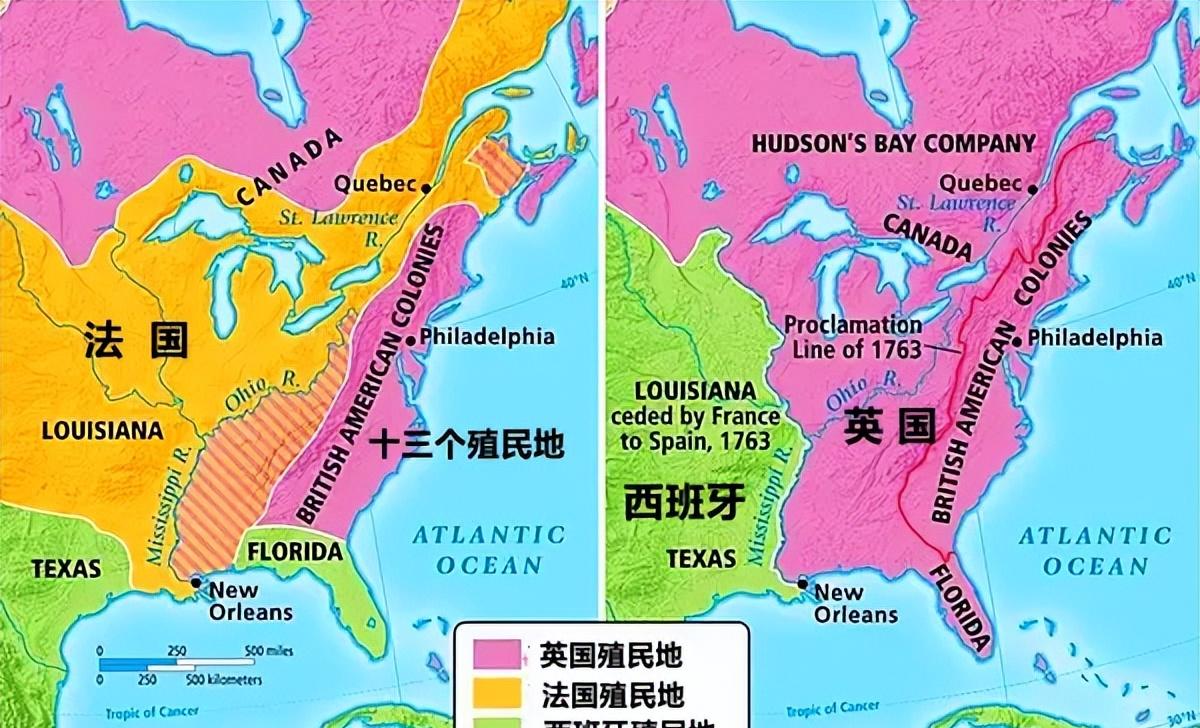

在北美殖民地與英國的關系中,1756到1763年的英法“七年戰争”是一個重要的轉折點。很大程度上改變了英國的殖民政策。七年戰争後英國人從法國人手中奪得了北美加拿大和密西西比河以東的地區。英國為了解決戰争期間急劇增加的國債問題和維持在北美殖民地的民政和軍事開支,英國議會準許對北美殖民地征稅以緩解自身的财政困難。

1764年,英國通過了《食糖法》;1765年又宣布在北美實行《印花稅法》,規定所有使用紙張的東西,包括報紙、證書、商業票據、檔案等需要繳納印花稅。征稅問題就涉及到了殖民地人民的根本問題以及他們的自由和權利的問題,引起了殖民地人民極大地關注。因為殖民地直接隸屬英王,他們認為議會無權對殖民地征稅。于是,各地人民紛紛舉行反英集會,提出了“要自由不要印花稅”的口号。在波士頓,群衆搗毀了印花稅機關以及印花稅官吏和其他殖民地官員的住宅。1765年10月,有9個英屬北美殖民地的代表在紐約召開了大會表示反對印花稅,大會還通過了《權利與自由宣言》,宣布英國議會無權對殖民地征稅,殖民地人民隻繳納他們得到同意并由他們自己的代表所征收的稅款。這次大會就表明征稅問題已經把殖民地與英帝國的沖突由經濟層面提高到政治層面,成為雙方的權力之争。而沖突鬥争的性質就發生了改變,民族意識急劇的提高。

獨立宣言

1766年3月,在北美殖民地人民的抗議下,英國為了緩和沖突被迫做出暫時的讓步,宣布廢除印花稅法但同時聲明英國議會有權為殖民地制定法律。到了1773年,英國議會為了維持住要破産的東印度公司便允許東印度公司可以直接向北美殖民地傾銷積壓的茶葉。盡管傾銷的茶葉比走私入境的茶葉便宜一半,但殖民地人民認為自由比喝便宜的茶更重要是以他們反對東印度公司的茶船靠岸卸貨,這使得英國與北美殖民地的沖突空前激化。在12月16日的晚上,一些波士頓居民化妝成印第安人潛水登上茶船,把價值1萬5千多英鎊的茶葉全部倒入海中。

此後,紐約等地也相繼發生了傾茶事件。這激怒了英國的統治者,為了報複和壓制殖民地的反抗運動,從1774年的3月開始英國政府連續頒布了五項高壓政策,這些政策都将有損北美人民的切身利益,最終成為了北美獨立戰争的直接導火線。而各殖民地人民紛紛成立通訊委員會、建立民兵組織,準備同英國進行武裝鬥争。

1774年9月5日,12個殖民地的55名代表在費城召開了第一屆大陸會議,會議通過了《權利宣言》,宣布殖民地人民有生存自由和财産權利。會議在給英王的請願書中要求英國政府取消對殖民地的各種經濟限制和高壓法令并以大陸聯盟的名義中斷與英國的貿易往來,但大陸會議表示會繼續效忠英國尚未提出北美殖民地的獨立問題。然而,英國沒有接受會議的要求并準備武力彈壓殖民地的反抗。于是英國與殖民地的沖突愈演愈烈,一觸即發。

美利堅合衆國的建立

1775年4月19日淩晨,馬賽蘇薩殖民地的總督派遣700名士兵到波士頓附近去搜尋民兵的彈藥庫。在列克星敦附近同當地的民兵組織發生了武裝沖突,打響了美國獨立戰争的第一槍。此後,殖民地紛紛拿起武器加入到了反抗英國的武裝鬥争當中。

列克星敦的第一槍

在反英鬥争方興未艾之時,第二屆大陸會議于1775年5月10日在費城召開,13個殖民地都派代表參加了會議,會議的中心議題是組織力量進行抗英鬥争,決定募集志願兵組建大陸軍,由喬治·華盛頓擔任司令。大陸會議就成了美國反英鬥争的最高權力機關。喬治·華盛頓是弗吉尼亞一個富有的種植園主,他曾經參加過七年戰争富有作戰指揮經驗也是弗吉尼亞民兵的總司令。之前英國高壓法案的《魁北克法案》使得華盛頓遭受了巨大的損失。華盛頓上任之初的主要工作是把松散的民兵隊伍改組成一支紀律嚴明的正規軍。但這時的大陸會議仍然沒有宣布獨立。

1775年7月8日,大陸會議通過了緻英王的最後請願書,急切地希望恢複英國與殖民地之間的舊有的和諧。美國的開國元勳之一富蘭克林曾說過:“如果英國政府廢除了那些法令,放棄了那些權力,撤回軍隊退還金錢,恢複人們所要求的老辦法,那麼内部團結和平不是不可能的。”但英國的統治者并不了解北美人民的需求,最終進一步激化了沖突,到了不可調和的地步。

到1776年初,北美人民要求獨立的呼聲日益高漲。1月,托馬斯·潘恩發表了一本小冊子《常識》,他在書中雄辯有力地把美洲殖民地的獨立與争取全人類自由的事業相提并論,使得輿論開始向贊成獨立的方向發展。宣布獨立也是外交鬥争的需要,隻有宣布獨立才可能争取到外國比如法國的支援,能夠與法國建立同盟獲得更多的援助。在輿論的推動下,大陸會議任命了一個由傑斐遜等5人組成的委員會,起草《獨立宣言》。7月2日,大陸會議投票決定獨立,隻有紐約代表團棄權。

美國獨立

1776年7月4日,大陸會議正式通過了由傑斐遜執筆的《獨立宣言》。它開宗明确地闡述了民族自覺的權利,即一個民族解除同另一個民族的政治聯系,并在世界各國之間依照自然法和上帝意志采取獨立和平等地位的權利。在這份曆史性的檔案裡,闡述并發展了天賦人權和社會契約論,認為人人生而平等,享有不可剝奪的生命權、自由權和追求幸福的權利,認為這些權利是不言而喻的,即一切有理智的人都會明白的,如果政府侵犯了這些權利,人民有權建立一個新政府取而代之。宣言列舉了英王在北美的種種暴政和25種對英王的不滿。傑斐遜起草的宣言繼承了歐美啟蒙思想家特别是約翰·洛克等人的天賦人權思想,它使得美國的武裝鬥争轉變為一場獨立鬥争,美利堅合衆國從此建立。

美國獨立戰争

在獨立戰争前期,英軍無論是在人數、作戰能力還是裝備、給養等方面均占有優勢。相反新成立的大陸軍缺乏軍事訓練、缺衣少糧,在軍事力量上處于絕對的劣勢,是以大陸軍在戰場上屢次失利。1776年9月,英軍還攻占了紐約;次年又攻陷了費城等地。在逆境當中,華盛頓鼓舞士氣加緊訓練大陸軍,軍隊素質和戰鬥力得到了提高。在1777年10月17日,大陸軍取得了薩拉托加戰役的勝利,這對于美國人民是一個很大的鼓舞同時也提高了美國的國際威望為争取國際盟友的支援奠定了基礎。這次戰役也成為美國獨立戰争的轉折點。

在英法“七年戰争”中失敗的法國希望美國獨立戰争能夠削弱英國以達到其複仇的目的,在戰争之初,法國就在武器方面秘密幫助美國。但是在英強美弱的情況下,它不願意與美國正式結盟,但薩拉托加戰役的勝利改變了法國的态度。1778年2月,法國與美國締結了同盟條約承認美國獨立,公開地在軍事和經濟方面支援美國。法國的參戰最終為美國獨立戰争的勝利做出了重要貢獻,但是美國的曆史學家為了維護美國的尊嚴很少提及法國軍隊的作用。

薩拉托加戰役

美國獨立戰争從1775年4月的列克星敦槍聲開始戰事持續了6年半,到1781年6月英國的康沃利斯将軍率軍退守到弗吉尼亞的約克敦,美法聯軍将約克敦緊緊圍住。最後到10月9日,康沃利斯将軍在求援無望、出逃不成的情況下,被迫率領約8000名英軍向美法聯軍棄械投降。從此,英軍一蹶不振再也無力發動新的攻勢,美國戰事基本結束,雙方進入和談階段。

1783年9月3日,美英代表經過一年多的談判,最終在巴黎簽訂和約。根據巴黎和約英國承認美國的獨立,确定美國的疆域北至加拿大和五大湖,東到大西洋,南至弗羅裡達,西到密西西比河。土地面積比宣布獨立時擴大了一倍。

美國的革命具有廣泛的國際影響,它點燃了法國大革命的火焰,推動了英國的議會改革運動,影響着歐洲各國的資産階級革命,鼓舞了拉丁美洲西屬殖民地人民反抗西班牙專制統治的鬥争。美國的《獨立宣言》闡述了天賦人權的思想,第一次以政治綱領的形式确定人權原則,這在當時具有重要的意義和影響。

美國聯邦制的确立

根據1777年第二屆大陸會議通過的《邦聯條例》,美國建國之初實行的是邦聯制度。在此制度下,美利堅合衆國的最高權力機構是一院制的邦聯國會,各州都隻有一票的表決權,在獲得至少9個州同意之後,邦聯國會有宣戰、締約、舉債、招募軍隊等權力但無權征稅,邦聯所需的經費由各州攤派而來,國家不設最高元首,各州保留極大地獨立性。

在邦聯制下的美國實際上是一個由13個州組成的松散聯盟。邦聯體制主要反映美國民主派、種植園主和小州代表的觀點。他們認為中央權力過大會導緻暴政,會讓大州欺壓小州或者是不利于南方的發展。但邦聯體制在戰後很快面臨很多無法解決的問題。首先是邦聯沒有财政稅收的權力,國家無力償還戰争留下的巨額内外債務;其次是政府不能有效地促進國内外貿易;最後是政府無權維持強大的常備軍,也難以保障局勢的穩定和國家安全。一個軟弱的邦聯政府已經令工商業資産階級、土地投資商和有識之士感到失望。

獨立戰争期間,美國物資短缺、物價飛漲、貨币貶值,大批群衆負債累累。到1786年,北部諸州發生了多起破産農民和勞工起義。其中以獨立戰争後退役上尉丹尼爾·謝司所上司的起義規模最大,這場起義雖然被美國政府所鎮壓但它加速了美國從邦聯向聯邦制的轉變。越來越多的人意識到需要強化中央政府的權力。于是調整現有體制,建立有實權的中央政府已成為年輕共和國發展的迫切要求。

1787年5月25日至9月15日,來自各州的55名代表在費城獨立廳召開了對美國曆史具有重要影響的制憲會議。這次會議的最初目的隻是修改邦聯條例但由于聯邦主義者的努力以及與會代表在基于共同利益基礎上的種種妥協,會議突破了原定目的,徹底地抛棄了邦聯的政治體制,制定了新的憲法。除羅德島州以外12個州都派了代表出席了費城的制憲會議,與會代表55人集中了美國有産階級中幾乎所有代表人物,他們有共同的利益也是會議能夠進行的基礎。

美國聯邦制

盡管保護私有财産是他們的共同目标但在采納何種政治體制才是最好的維護私有财産方面卻存在嚴重的分歧。分歧主要集中于三類問題:中央權與州權之間的關系問題、中央重要部門間的關系問題、北部資産階級和南部奴隸主之間的沖突問題。在中央與州權的關系上憲法肯定了聯邦主義原則,奠定了聯邦憲法作為國家基本法的地位。在政府三大部門的關系方面,行政、立法和司法部門彼此獨立互不相屬同時每一個部門在行駛權力時都受到其餘部門的牽制。在關稅和奴隸制問題,通過激烈的讨價還價最終也達成了妥協。

美國的1787年憲法确立了美國的聯邦體制,各州受聯邦政府管轄,但各州依然保持較大的獨立能力。聯邦政府按照三權分立的原則進行建構。憲法制定後,美國社會圍繞是否準許憲法,從1787年底到1789年初,美國進行了一場政治大辯論。到1788年6月經過9個州的準許憲法正式生效。

美國1787年憲法是世界上第一部成文憲法,确立了聯邦制、三權分立制,為世界的首創,有利于維護美國的獨立和統一,但它最大的缺陷是承認奴隸制的合法性,為後來美國内戰埋下了隐患。1789年華盛頓當選為美國第一任總統。