作者 | 樊登讀書 · 張女子

主播 | 樊登讀書 · 北辰

"

親愛的書友們,晚上好~

歡迎來到樊登讀書人物欄目——《群星》。

品讀群星閃耀 · 體驗非凡人生。

今天出場的主人公,是20世紀中國詩歌的重要符号之一。

生前落寞潦倒,死後被無數評論家和文青奉為詩壇神話的标杆性詩人。

就算你不知道他,也多半會知道那句“面朝大海,春暖花開”。

下面我們一起走進天才詩人 -海子的精彩人生~

前天,3月24日,是海子的生日。他若活着,就58歲了。

今天,3月26日,是海子的忌日。他逝去,已經33年了。

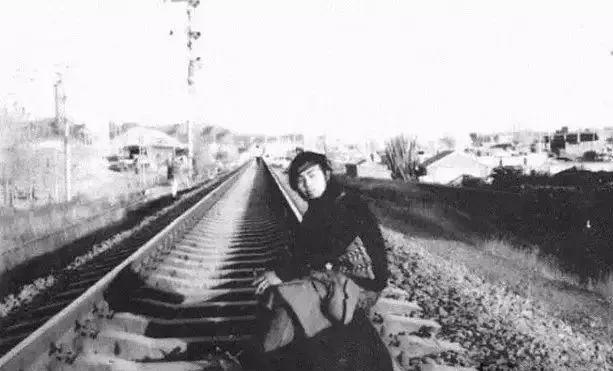

1989年的暮春三月,他将寝室打掃幹淨、穿戴整潔後,獨自一人去了山海關。

鐵軌蜿蜒向前,通向遠方,好像能帶他回到家鄉。

海子就這樣沿着鐵軌走到日暮西沉,走累了就靜靜地躺在鐵軌上,永遠地閉上了眼……

海子可謂“天才少年”:15歲考入北大、19歲在中國政法大學哲學教研室工作。

不到7年時間裡,他創造了近200萬字作品,卻将生命永遠停留在25歲。

生于春天,逝于春天。世人在惋惜的同時,更多的是驚訝和不解:

為什麼一心向往“面朝大海,春暖花開”的人,最後會選擇自殺?

或許答案就在他的詩裡,或許我們隻看到他的才氣,卻難以了解他的孤獨。

五月的麥地上天鵝的村莊 /沉默孤獨的村莊 /

一個在前一個在後 /這就是普希金和我誕生的地方

——《兩座村莊》

海子筆下的村莊,在安徽省懷甯縣高河鎮查灣村。

1964年3月24日,他出生在這裡,原名查海生。

在物質匮乏的年代,海子的家鄉隻能用貧窮而荒涼來形容。

可海子不在乎這些,他最喜愛的是老屋門前的池塘,夏日時節,荷花競相開放。

弟弟查曙明曾回憶:那時,海子會央求大人采一枚含苞待放的荷花,把它插在盛滿水的竹筒中,置于床前的矮桌上。

甯靜的夜晚,兄弟二人躺在床上,豎起耳朵聆聽荷花開放的脆嫩聲音,在一陣陣荷花的清香中進入夢境。

他有一個稱得上幸福美滿的家庭,父母開着豆腐作坊。

海子記憶力超人,從小就有人說海子是個天才,可“天才”也免不了受窮挨餓。

特别是老屋拆遷後,那種聽荷賞荷的意境生活也畫上了句号。

上了國中,海子學習分外刻苦。

弟弟查曙明還記得:

夏夜,為了防止蚊蟲叮咬,海子上身穿着父親寬大的襯衫,下身沒在裝滿水的木桶中,仍就着煤油燈昏黃的燈光看書、寫字。

海子的成長環境和勤奮好學,使得他的天才得以升華。

1979年,“天才”海子考上北京大學法律系。

15歲的他,身高不足一米六,成為班裡年紀最小、個子最小的那個。

在北大這個人才濟濟的頂級學府,海子的天才光環根本沒人留意得到。

而清貧的家境讓他越來越自卑,越來越沉默寡言。

不愛與人交流的他,隻願在詩歌中尋求慰藉。

他曾說過:

“我晝夜不停的寫,不是我想寫,是有一個聲音在我的耳邊讓我寫……”

可在當時,很多人隻是把詩歌作為一個業餘愛好。

一腔熱愛,沒有知音。樂于比别人通透,苦于無旁人了解。

這就是初到北大,極緻又孤獨的海子。

姐姐 / 今夜我不關心人類 / 我隻想你

——《姐姐,今夜我在德令哈》

因為貧窮,緻使自卑的他感情接連受挫。

海子刻骨銘心的初戀,是一位名叫波婉的内蒙古女大學生。

活潑開朗的她,愛慕海子許久。

當同學們熱烈地讨論北島、舒婷、顧城的詩歌時,她卻大方地承認:“我喜歡海子的詩。”

在大學校園裡,他們愛得純真又熾烈。海子曾為她寫下:

你是我的 / 半截的詩 / 不許别人更改一個字 ——《半截的詩》

不過最終,因為女孩母親嫌棄海子過于貧窮,這段感情就這樣“夭折”了。

之後,海子更加郁郁寡歡。

弟弟查曙明回憶道:“他脆弱極了,參加完朋友的婚禮回來後,就蒙在被子裡哭……”

很長時間裡,他的詩歌也不再風花雪月,而是滿腔的絕望:

在十月的最後一夜 / 我從此不再寫你 ——《淚水》

情深不壽,更何況至情至性之人,受過一次傷,隻會愈發孤獨。

之後的幾段戀情裡,許是過于脆弱,海子愛上的人都比自己大,但結果也都無疾而終。

其中,白佩佩無疑是最懂他的。

二人是中國政法大學昌平校區的同僚,這個校區離北京城區60多公裡。

在那種陌生、荒涼的環境中,能遇到一位知心異性,意義不言而喻,更何況是感情豐富而内心孤獨的海子?

和他一樣,白佩佩也很熱愛詩歌。在海子的影響下,白佩佩重拾起了筆,開始寫詩。

她用善良溫柔幫海子一度逃離了孤獨,也因海子曾和家人發生過沖突。

她是世間為數不多懂他的人,也是為數不多懂他詩的人。

1988年6月,海子第二次進藏。據說寫下的詩歌便為白佩佩所作。

在西藏,向着天空、向着戈壁、向着姐姐,海子熱烈而決絕地抒發着自己的情感:“姐姐 / 今夜我不關心人類 / 我隻想你”。

但感情終究拗不過現實,最終白佩佩還是選擇回歸家庭。

短暫擁有後,海子依舊孤身一人。

特别是後來,他又見到自己的初戀,對方已結婚,即将飛往美國。

那次見面,海子喝了酒,說了很多癡心話,可對方一直很冷漠,最終不歡而散。

這樣的愛而不得,這樣的孤獨,是海子總也逃不開的宿命。

孤獨是一隻魚筐 / 是魚筐中的泉水 / 放在泉水中……

拉到岸上還是一隻魚筐 / 孤獨不可言說

——《在昌平的孤獨》

海子的好友西川曾說:

“每一個接近他的人,或誦讀過他的詩篇的人, 都能從他身上嗅到四季的輪轉、風吹的方向和麥子的成長。”

但最初,他沒有幾個朋友,更沒有人願意接近他、耐心地去讀他的詩。

在一次作品讨論會上,海子念了自己的兩首詩,結果有人說了一句:

“海子,你是不是故意要讓我們打瞌睡呢?”

這話對别人來說,可能不算什麼,但對敏感的海子來說,便是無法接受的諷刺。

正是現實的諸多排擠,讓他在某個瞬間洞察了生死。

除了感情失敗帶來的創痛,在詩歌創作上,敏感的海子也曾多次遭受這樣的挫敗。

從1982年開始,18歲的他開始詩歌創作。

20歲,開始以“海子”為筆名發表《亞洲銅》。不到7年時間裡,他創造了近200萬字作品。

這般高産,隻為自己熱愛的詩歌不被人遺忘。

在給母親的信中,他這樣說道:“媽媽,今年我要發大财了,我寫的東西就要發表了……”

海子曾固執地認為,在這個崇尚文化的年代,詩人應該有一席之地。

但在外人眼裡,他隻是一個格格不入的人。

他不了解别人,别人也不了解海子,這也包括他的父親。

1987年,23歲的海子突然跟父親商量要辭職,想和同學一起去海南辦報紙。

沒想到遭到父親反對,還嚴厲地訓斥了他一頓。

在父輩眼中,能在體制内工作是“鐵飯碗”。這麼體面的崗位,是無論如何不能丢掉的。

父親反對,他便沒再堅持,可内心的痛苦可想而知。

後來回憶此事,查父懊悔不已,如果順從兒子,也許他不會越來越消極。

正如在最後的作品《春天,十個海子》中,他寫道:

“在春天 / 野蠻而悲傷的海子 / 就剩下這一個 / 最後一個 /

這一個黑夜的孩子 / 沉浸于冬天 / 傾心死亡 / 不能自拔 /

熱愛着空虛而寒冷的鄉村……”

哪怕到生命的最後一刻,他依舊是孤獨的,不被了解的。

1989年3月26日,北方天氣還有些寒冷,小酒館挂着門簾,街角的玉蘭樹上光秃秃的,花苞還沒有長出來。

海子對酒館老闆說:

“我給大家朗讀我的詩,你能不能給我酒喝?”

老闆回答:“我可以給你酒喝,但你别在這兒朗誦。”

周圍的人哄笑起來,海子悻悻走了,再也沒有回來。

電影《海上鋼琴師》結局時,1900甯願被炸死也不願下船,他說:

“我甯可舍棄自己的生命,也不願意在一個找不到盡頭的世界生活。

反正,這個世界現在也沒有人知道我。”

這種孤獨,像極了海子。

餘秀華曾這樣描述他:“你多像一個蠻橫的孩子,停留在25歲的春天裡。”

海子的孤獨,其實就是生命的孤獨。

我們在行走,我們還有夢,這便足夠。

點個「在看」,從明天起,做一個幸福的人。

作者 | 張女子,傳播學碩士,前都市報情感傾訴記者,現以女兒小名寫作的中年少女。

欄目主理人 | 澄子

排版 | 鄭向北

圖檔 | 本文圖檔來源于網絡,侵删

音樂 | 沉醉于風中