【新聞人物】

光明日報記者陳雪

3月11日,馮骥才迎來了他的80歲生日,當天,他去看望了105歲的母親,吃了一碗面,合了幾張影。有出版社在公衆号上釋出了他的近況,獲得了數萬閱讀量和近百條留言。長長的留言甚至彙成了一部濃縮的馮骥才個人史:

“《一百個人的十年》真是不忍二讀的經典”“印象最深的是老先生《珍珠鳥》這篇課文”“《俗世奇人》(全本)看了3遍,還特地買了副定制撲克,不為别的,就為欣賞撲克上的畫”“小時候看馮先生的小說,後來看馮先生文化遺産保護的書”……

更有許多讀者驚訝于馮骥才竟然已經80歲了。其實,他的創作更無衰老氣息。2022年剛剛開始,他就出版了兩部新作:随筆集《畫室一洞天》和中短篇小說集《多瑙河峽谷》。兩年前,他還出版過一部長篇小說《藝術家們》和另一部随筆集《書房一世界》,自2018年獲魯迅文學獎後,馮骥才似乎又進入了創作的多産期。

最近,馮骥才同全國各地的媒體做了一次線上采訪,他依舊聲如洪鐘地回顧自己的“斜杠人生”,暢談最新的寫作計劃:“我就缺時間,希望時間再多一點,因為我想幹的事太多了。我有四駕馬車:文學、藝術、文化遺産保護和教育。”

“80歲了筆耕不辍還在寫,就是因為熱愛。”馮骥才說。

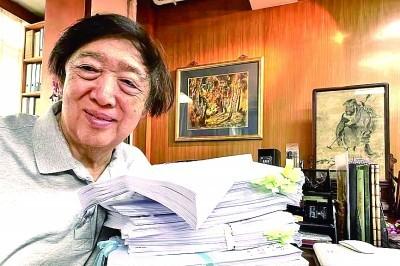

圖為2021年10月12日,馮骥才剛寫完中短篇小說集《多瑙河峽谷》。資料圖檔

“你這老頭兒還行,還能接着寫”

在新書《畫室一洞天》自序裡,他寫道:“寫作于我,更多是對社會的責任方式;繪畫于我,更多個人心靈的表達與抒發。是以我分别稱之為‘一世界’與‘一洞天’。”

“我熱愛文學,雖然我跟文學闊别了20年。”有人說,馮骥才曾有一段“失蹤之謎”,在文壇嶄露頭角之後,馮骥才曾一度中斷了小說創作,投身文化遺産保護,再同大衆見面時,帶來的多是《馮骥才十年木版年畫搶救檔案》《民間文化撥打120緊急呼救》等為文化遺産奔走呼籲的文章。

馮骥才感歎:“那個時候看到同輩的作家,特别是看年輕人出新作品的時候,心裡會有一些苦澀,但文化遺産搶救這件事情太重要了,我非做不可。”

2018年8月,馮骥才的短篇小說集《俗世奇人》(足本)獲第七屆魯迅文學獎短篇小說獎。授獎詞寫道:馮骥才的《俗世奇人》(足本),精金碎玉,以少少許勝多多許,标志出小小說創作的“絕句”境界。自稱“老作家”的馮骥才備受鼓舞,“2013年我年過70,行動力差了,在書齋的時間多了,文學又情不自禁地傳回到我的身上。獲獎幫助我重溫這種文學感覺。這似乎告訴我‘你這老頭兒還行,還能接着寫’。這不就是一種精神鼓勵嗎?”

接着寫,如今,他從天津灣遊到了多瑙河。

2020年,馮骥才的長篇小說《藝術家們》出版,小說用畫家的感覺寫一位畫家,描繪一種藝術家的生活。不久前出版的《多瑙河峽谷》則是重新站在新的人生角度叩問命運。馮骥才說,跟文學闊别了20年,現在有時間寫作,文學的感覺常常一湧而來,因為過去20年壓抑寫作的時間太多了,看得太多了,認識的也太多了。

“我有文學創作想法的時候,會到我的書房裡埋頭去寫,可能寫到一定的時候,又産生了繪畫的感覺,我就到畫室裡去。”馮骥才說,“我有兩個房間,一個是書房,一個是畫室,在我家走廊的兩頭,這是一個甜蜜的往返,這兩件事讓我感覺到很幸福。”

“我跟文化遺産保護是捆綁在一起了”

為什麼會投身到文化遺産保護事業中——這是近20年裡馮骥才回答過無數次的問題。他不厭其煩地回答這個問題,甚至将回答也視作一種呼籲和保護。

“如果你看到你的孩子要被撞倒了,你還會隻是去呼喊嗎?”他回憶起20世紀90年代,天津街頭曾挂起房地産廣告,稱将來人們來到這裡會想不到這裡是天津,而是香港的銅鑼灣。馮骥才說:“我一看就急了。”對他來說,看到文化被破壞,就像自己的孩子被撞倒,必須出手相救。

他曾發起中國民間文化遺産搶救工程,擔任國家非物質文化遺産保護工作專家委員會主任委員期間,曾帶領衆多文化工作者開展民間文化搶救、普查、登記工作。

文化遺産保護這件事,馮骥才做得盡心且專業,他還在其中看到了發言的力量。

世紀之交時,天津估衣街的“拆”與“保”是一個熱點事件。馮骥才曾回憶,2000年1月28日,《光明日報》在頭版刊出報道《天津六百餘年老街即将拆除 專家學者呼籲搶救文化遺産》,“這是國内主流媒體的首次表态,十分重要”。後來馮骥才到估衣街看到建築被拆除得殘破不堪,當街淚流滿面,沒想到這一幕被北京青年報的記者捕捉到,随後以《馮骥才哭老街》為題刊出整版報道。談及這些過往時,馮骥才再度動容:“這篇文章在全國影響很大,我特别感謝那位記者,這就是媒體的意義。”

“我跟文化遺産保護是捆綁在一起了,如果現在讓我回到60歲有體力的時候,我還是要放下小說,投入文化遺産搶救中去。”馮骥才說,文化遺産保護領域仍有許多要做的事。他目前的工作重點就是推動建立相關學科,為國家多培養專業人才,讓文化遺産保護和傳承走向深入。

馮骥才告訴記者,他還将繼續創作,“人到了七八十歲時,感受到一切過往的喜怒哀樂,最後都變成了一首詩”。

《光明日報》( 2022年03月25日 09版)

來源:光明網-《光明日報》