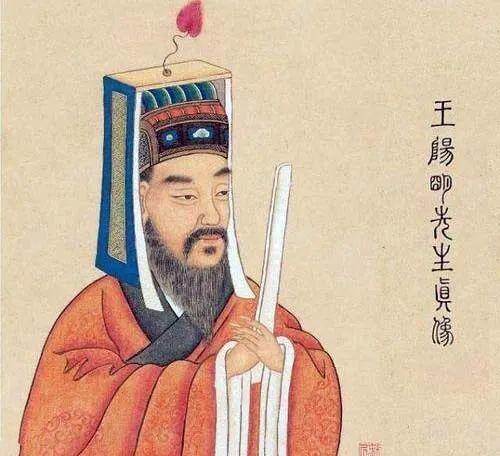

歡迎大家來到千面略懂先生的《王陽明心學》課堂!

解密王陽明心學,做内心強大的人!

修煉強大内心的神奇智慧,做内心強大的人必看,彙集《傳習錄》全書精華;汲取王陽明知行合一的力量,内心強大的光明之學,成功修身的智慧之源。

希望你能有所收獲,今天講第一講,請您閱讀。

俗話說:“圈子不合,不必硬融,三觀不合,不必同行。”

所謂“三觀”指的是世界觀、人生觀、價值觀。人際交往最終看的是三觀是否共通,與三觀一緻的人相處,簡直如魚得水,相見甚歡;反之,跟三觀不合的人交往,正所謂“話不投機半句多”,簡直是一場災難。

王陽明在晚年總結了自己的三觀并記錄在《傳習錄》中——“無善無惡心之體,有善有惡意之動,知善知惡是良知,為善去惡是格物。”

前三句分别概括了王陽明的世界觀、人生觀、價值觀。下面,一起來看看陽明先生的三觀到底是怎樣的?我們平常人又有哪些方面需要修正精進的?

01

無善無惡心之體

編輯

搜圖

王陽明曾跟弟子薛侃探讨過關于善惡的問題。那日,薛侃在花圃裡除草時感歎:“揚善除惡非常難。”

王陽明說:“自然萬物沒有‘善’與‘惡’,所謂‘善’與‘惡’都由我們内心的私念所起。許多人看黃金是善的,但生吞黃金會死人;人們糞便是惡的,但糞便在農田裡是缺少不了的肥料。”

從王陽明的世界觀來看,我們對待天地萬物的态度應該是無善無惡的。這不難了解,同樣是草,生長在花圃裡就被人覺得“惡”,若生長在牧場上,又被人視為“善”。萬物生長遵從自然法則,這是自然的安排,并不該由人類的私欲來安排。

“天地萬物無善無惡”正是王陽明的世界觀。他還勸說世人,要摒除内心私欲産生的善惡觀點——

在心體上不能遺留一個念頭,有如眼中不能吹進一丁點灰塵。一丁點能有多少呢?它能使人滿眼天昏地暗了。

這個念頭不僅是指私念,即便美好的念頭也不能有一點。例如,眼中放入一些金玉屑,眼睛就不能睜開。

那麼,我們該如何看待自身與萬物之間的關系呢?

《莊子·天下篇》中記載:慧施提出“泛愛萬物,天地一體”的觀點。莊子對慧施的觀點尤為贊同,在《齊物論》中也寫了雷同的觀點:“天地與我并生,而萬物與我為一。”

慧施與莊子的意思,簡而言之,就是說人類跟其他生靈沒有差别,都是自然宇宙裡的“物”,并且人與萬物是一體的,人類應抛棄所謂善惡。

陽明先生吸納了“萬物一體”的思想,進一步從“心”闡述了他的了解:由于心即是理,心外無事、心外無物,心的本體是無善無惡,是以天地萬物也應該無善無惡。無善無惡就是本心最自然的狀态,它是心的本體。

簡單地說,當我們的心沒有善惡這種私念,心就處在最自然的狀态,那麼,心所見的天地萬物也處在最自然的狀态,大自然讓它在哪,它就在哪,大自然讓它幹嘛,它就幹嘛。

就像我們看見猛虎撲食梅花鹿,覺得血腥邪惡。但這是自然界弱肉強食的法則,猛虎出于生存本能去獵食,不吃會餓死,這不存在善惡,也不需要人為去幹預。

一方面,“萬物一體”,人必須尊重和順從自然法則。倘若一味地從“利己”角度來看待萬物和支配萬物,那麼必将受到自然的懲罰。

比如,人類為了獲利,大量采伐礦石造成山體滑坡,附近居民人身和财産都遭到了重大損失;人類肆意砍伐森林造成土地大面積沙漠化,極端氣候肆虐,生态環境被惡劣破壞,結果自身也深受其害;

人類捕殺野生動物,除了做成皮草,出于獵奇和炫耀還烹食,結果造成新型傳染病毒的擴散,釀成整個社會的危機等等,都是人類的私念造成的。

以下内容為付費内容60%

人類瘋狂破壞自然,自然就會反噬人類。是以,我們應該重視這個問題,在現實生活中,将自我與萬物放在一體之内,管束我們的言行。

另一方面,将“無善無惡”、“萬物一體”的思想放在為人處世上,也同樣的具有指導意義。比如,職場上,你與某個同僚因為工作方面的事情意見不和,産生争執,心裡面就給此人下了善惡定義。

其實仔細想想,你們不過是針對同一個問題存在不同角度上的了解,說到底,兩人都沒有絕對善惡對錯。

很多時候,如果能做到換位思考,互相包容原諒再做溝通,也就沒那麼多解不開的結了,這總比一直僵持在那裡,問題解決不了,兩人心裡都犯堵要好得多。

是以說,原諒他人也是原諒自己,善待萬物就是善待自己。“我”與“他人”無異,我與“萬物”無異。

最自然的心,就是沒有善惡私念的心。摒棄善惡之心,以無善無惡的視角看待世間萬物,那麼,内心也就不再被各種善惡所惑,行動更不會被各種善惡所困。

02

有善有惡意之動

“有善有惡意之動”是王陽明的人生觀。當我們思想動了,内在的良知就浮現了,那麼符合天理的意念就是善,不符合天理的意念就是惡的。良知本身雖無善無惡,但卻能自在地知善知惡。

需要注意的是,他所說的這個善惡,并不是人心私念産生的善惡。這個善惡是我們内在良知自在地感悟到的由宇宙自然決定的善惡。

陽明先生認為,良知是人天生的本性,隻是常被蒙蔽。是以,他曾作詩:“個個人心有仲尼,自将聞見苦遮迷。而今指與真頭面,隻是良知更莫疑。”

先生在這首詩中表達的就是世間人人都可成聖賢,隻是不願承受修身養心的困苦,内心不夠自信,這良知就被隐藏起來了。

聖賢能從修煉學習中領悟到這個善惡,讓體内的良知浮現出來。而“緻良知”就是在實踐中踐行良知,讓良知煥發光芒與力量。是以,王陽明平時經常告誡弟子:“生而為人,一定得有良知,聖人用盡一生踐行‘緻良知’。”

陽明先生在五十歲提出心學宗旨“緻良知”時,苦口婆心地說:“某于此良知之說,從百死千難中得來,不得已與人一口說盡,隻恐學者得之容易,把作一種光景玩弄,不實落用功,負此知耳!”

王陽明生怕通過自己百死千回的一生經曆才悟出的真谛不被世人重視,擔心世人不能用功踐行,白費他全盤托出的苦心。

那麼,我們該如何做到“有善有惡意之動”讓内在良知浮現呢?王陽明認為人要修身養性,從“讀書學道”裡悟良知。

他說:“夫心之本體,即天理也。天理之昭明靈覺,所謂良知也。”聖賢與常人的差別在于聖賢悟到了良知并按良知行事,是以,讀書學道就是通過讀書悟到自己内在的良知。

我們要堅持學習,像聖賢那般自我克制限制,修身養性摒棄不良的習氣,不懶怠松懈,就能将内在良知喚醒,進而在實際生活中踐行良知。

03

知善知惡是良知

王陽明曾說:“乾坤由我在,安用他求為?千聖皆過影子,良知乃吾師。”

先生認為,良知是人天生所具有的天性,智者良知明亮在心,煥發光輝,在良知驅使下,言行呈現出道德和智慧;而愚者良知被掩蓋,遮蔽光芒,是以,言行就顯得愚蠢盲從。

人對善惡的了解,全由内在良知決定,人的知善知惡是良知的作用。就是說,良知使人明白哪些是當做的善,哪些是不該做的惡。

這就是“正心”的過程,良知讓人去除私欲雜念,把心放正。心正了,無論做什麼都會有好的成效。

可見,良知具有如此大的力量,陽明先生才将良知視為老師。而“知善知惡是良知”也正是陽明先生的價值觀。

比如,一個心術不正的人,雖然學問很高,但卻把學問用在為己謀利的事情上,那就會将他人乃至整個社會的安全抛在腦後。

相反,一個學問不高,但心有良知的人,他就能勤懇工作,為他人服務,為社會做有益的事情。

再者,學問高并不代表有智慧。那些犯下重罪的人,也不乏高學曆,他們或許名校畢業,或許很有見識,但他們内心良知蒙塵,不能抗拒私欲作祟,也不能辨識是非善惡,隻從本能出發做事,就算傷害了他人,破壞了自然秩序,也渾然不覺。

這就是一種自以為是的愚蠢。

往往這種人,雖然讀書多,卻從未獲得讀書最深層次的目的。陽明先生曾說,我們讀書除了啟蒙,還要通過讀書點亮内心良知。

是以,即便人讀了很多書,又忘記了書中的具體内容,那也不打緊。書中内容能了解就可以,若喚醒了良知,那才是最重要的。陽明先生說自己讀書是為了學聖人,我們讀書也是要成為更好的自己。

以上所述這三點,正是王陽明心學裡提到的“三觀”。

“無善無惡心之體”的世界觀,讓我們認清整個世界萬物與我們一體,欲長久穩定發展,必與周遭萬物和諧相處,摒除私欲;

“有善有惡意之動”的人生觀,讓我們清楚良知如心燈指路前行,不可蒙塵,通過讀書學聖人可令良知煥發光芒;

“知善知惡是良知”讓我們明白将良知放在實踐中,做到知行合一,良知将發揮出應有的強大力量。

陽明先生的三觀值得我們每個人學習,隻要堅持領會,并付諸實踐,那麼,自我内在也必将提升到新的境界,越來越有智慧。

作者:千面略懂先生

家事國事天下事,略知一二;煩心憂心玻璃心,開解三四。

人有千面,物有萬象,冰山一角之下的世界才是暗流湧動的真實世界,人生需要看透假象的慧眼。

千面略懂先生每天帶你一起識破生活假象,化解人生迷局。

所有圖檔均來自網絡,隻是臨時作為文字輔助作用,絕對不會用于商業用途。