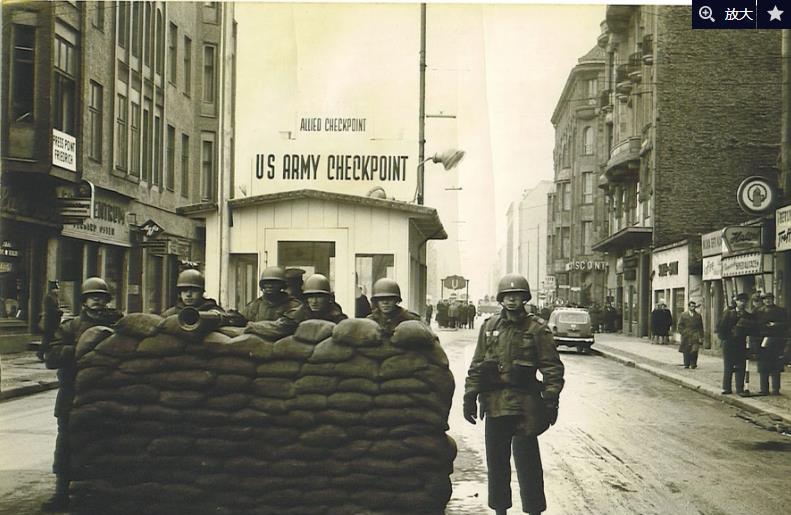

1950年的柏林報紙這樣描述進駐德國的美國大兵:“裝束随意,喝着可口可樂,嚼着口香糖……”對于前途感到迷惘的德國年輕人來說,美國大兵就是新偶像,是“美國生活方式”的化身,代表自由、個性的解放和新生活。

當時德國街頭出現大量的美國風潮:德國人穿起“美國制造”的牛仔褲;電影院裡,好萊塢電影走俏;飲食越來越具美國特色,暢飲可口可樂成為新時尚;

人們對美國福特車的喜愛也蓋過了德國奔馳、大衆等汽車品牌。美軍還建有不少俱樂部,為美國人和德國人提供社交場所,像著名的“浴缸俱樂部”,是柏林最出名的爵士樂俱樂部之一,西德人稱之為“有魔力的地方”。

後來,喧鬧、狂野的美國搖滾樂又傳到西德,在當時拘謹、沉悶的社會氛圍中,成為德國青少年反抗父輩的方式。

1958年到1960年間,貓王在黑森州的弗裡德貝格服兵役時,受到西德歌迷們的熱烈追捧,青少年把自己打扮成貓王的模樣:抽煙、打發蠟、留貓王式卷發等。

美國大兵當時深受德國女性青睐。由于戰争原因,德國失去大量男性,很多德國女人與美國士兵交往,一方面是尋找感情寄托,另一方面也可以得到實惠。

德國作家沃爾夫岡·克彭在他的戰後小說《鴿子草》中寫道:“饑餓的婦女可以獲得各種食物,以及巧克力、尼龍絲襪、口紅和香煙等禮物,這些在戰後德國還是非常稀缺的。美國士兵則被德國女人的漂亮、勤勞、大方所吸引。”

西德和美軍方面曾明令禁止美國士兵和德國女性交往,但根本阻擋不了,後來,這條禁令得以解除,但西德政府仍禁止德國女性與西方士兵結婚。直到1947年,結婚禁令才被解除。之後幾年,德國每年有上萬女人與美國士兵結婚。

美國在戰後對西德的慷慨大方,為德國近20年的“經濟奇迹”創造了條件。許多德國人是以愛上美國文化和政治。西德第一任總理阿登納1954年在德國熱情會見了時任美國國務卿杜勒斯。

阿登納說:“看來,最優秀的歐洲人來自美國這一說法是正确的。”1963年6月26日,時任美國總統的肯尼迪在柏林舍内貝格市政廳前,面對數十萬德國群眾進行了關于“柏林牆與自由”的演講。

他說:“我是一個柏林人。”肯尼迪所到之處,到處可聽到“我愛你”“德國愛美國”等聲音。《明鏡》周刊評論說“這是美德關系的蜜月期”。

當時也有一些德國人站出來公開反對美國政策。1968年,德國大學生舉行聲勢浩大的反越戰遊行,大幅智語寫着“美國人,滾回家”。然而,這種政治的緊張局勢很快就被下一波美國熱掩蓋。

20世紀80年代後,美國文化也開始滲透到東德。服飾、音樂,甚至霹靂舞等等,在東德掀起一陣陣美國熱。

1988年,美國搖滾歌手布魯斯·史普林斯汀在東柏林舉辦演唱會,吸引了破紀錄的16萬人。當時的東德人民把他視為“勞工階級的英雄”,後來他在演唱會上高呼的“希望有一天所有的壁壘都推倒”成為所有德國人共同的理想。