錢江晚報·小時新聞記者 孫雯

在三月的各種“女性書單”中,關于葉嘉瑩先生的兩本書,特别引人注目。

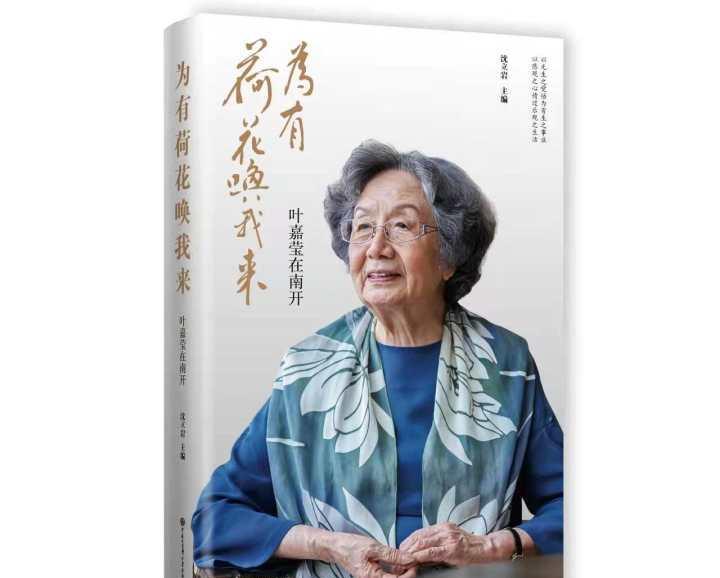

一本是中國大百科全書出版社的《為有荷花喚我來──葉嘉瑩在南開》,另外一本是人民出版社的《我與姑母葉嘉瑩》。

生于1924年的葉嘉瑩先生,是中國古典詩詞研究大家。自1966年開始,葉嘉瑩先生先後曾被美國哈佛大學、耶魯大學、哥倫比亞大學、密西根大學、明尼蘇達大學等校邀聘為客座教授及通路教授。1979年始,她每年回中國教書,曾先後應邀在北京大學、南開大學等40餘所國内大專院校義務教授中國古典詩詞。

即将迎來98歲生日的葉嘉瑩先生,傳承中華古典詩詞近八十載,設帳南開大學逾四十年。

2019年10月19日,南開大學百年校慶期間,一群中文系1982級學子登門拜望葉嘉瑩先生。先生漫憶了四十載授業南開的過往,師生相談甚歡。最後她滿懷期冀地說:“你們出一本我在南開講學的書給我吧。”

《為有荷花喚我來──葉嘉瑩在南開》的編寫,動念于此。

《為有荷花喚我來──葉嘉瑩在南開》

中國大百科全書出版社

如今,翻開這本書,在編後記“在先生的感召下”,可一讀這本書的由來。

“出一本嚴肅的書不易,給所敬愛的前輩出書不易,給一位學富五車、名揚海内外的名師出書尤其不易。”對編者而言,這是一次全新挑戰,也是一個重大課題。

在葉嘉瑩先生“我與荷花及南開的因緣”的領銜下,本書作者最高齡者年近九旬,最年少者才剛二十出頭。他們中有專攻中國古典詩詞的學者、教授,有聽葉先生詩詞講座入門并追随多年的“葉粉”,有“文革”後恢複聯考入學的首批南開學子,有在葉先生中華古典文化研究所工作的助理、老師及由此畢業走出校門的碩士、博士……

編者經曆了反複的篩選、潤色、删減等工序。受葉先生詩詞的啟發,全書以“客子初從海上來”“誰知散木有鄉根”“師弟因緣逾骨肉”“弱德持身往不回”這四句來劃分主要篇章,反映了先生從事中國古典詩詞教育,尤其是在南開四十多年的教學、研究、創作生涯,讓先生的生涯脈絡、學術成就、人格魅力更清晰地呈現在讀者面前。

葉先生曾說:“隻有回國來教書,是我唯一的、我一生一世的自己的選擇。”從《為有荷花喚我來──葉嘉瑩在南開》一書中,可以讀出先生這種選擇的執著。

在《為有荷花喚我來──葉嘉瑩在南開》有一篇《我與姑母葉嘉瑩》,最近,這篇長文也擴充成為一部書,由人民出版社出版,它的作者葉言材是葉嘉瑩先生的侄子。

《我與姑母葉嘉瑩》

人民出版社

執教于日本北九州市立大學中國系的葉言材與葉嘉瑩先生不僅是親姑侄,且同為中國文學研究者,在成長及治學過程中深受葉嘉瑩先生關照與影響,更是葉嘉瑩先生受邀回國執教、創辦南開大學中華古典文化研究所、與中外文化名人交遊等重要時刻的親曆者和參與者,對葉嘉瑩先生抱有深刻的了解和真摯的情感。

《我與姑母葉嘉瑩》不僅生動重制了葉嘉瑩先生生長于斯、永銘于心的葉氏大家族和察院胡同老宅,回顧了作者青少年時葉嘉瑩先生歸國與家人重聚相伴并遊曆講學于祖國各地的珍藏記憶,更将葉嘉瑩先生與中外諸多師友結下深厚情誼的知心交遊娓娓道來,其中包括陳省身、楊振甯、李霁野、陸宗達、夏承焘、缪钺、鄧廣銘、陳贻焮、馮其庸、史樹青、吉川幸次郎、岡村繁……

“本來他(作者葉言材)對我的家世生平就比外人了解得更多,而且他在我們家族後輩中,無論所學中文專業或給外國學生講授中文的職業經曆方面,都可以說是唯一一個與我相近和比較能夠了解我‘回國教書之志’的人。”

在《我與姑母葉嘉瑩》的序言中,葉嘉瑩先生說,葉言材文思靈活,識見又廣,一寫起來就下筆不能自休,洋洋灑灑,“他認真和努力地以他的記憶補充了我以前一些記述的不足,這些關于人與事的叙寫,使我極為感動。”

其實,關于葉嘉瑩先生的人生,有很多圖書值得一讀,比如《滄海波澄 我的詩詞與人生》(中華書局)、《風景舊曾谙 葉嘉瑩談詩論詞》(廣西師範大學出版社)、《紅蕖留夢 葉嘉瑩談詩憶往》(生活·讀書·新知三聯書店),《為有荷花喚我來──葉嘉瑩在南開》與《我與姑母葉嘉瑩》,則是從他者的視角,講述了葉嘉瑩先生的諸多重要人生曆程。包括文學紀錄電影《掬水月在手》的同名書籍,也在此列。

2018年6月,在南開大學的迦陵學舍,我有幸聆聽過葉先生講詩詞點選檢視相關報道,關于她的人生,她與詩詞有關著作,需要慢慢讀起。

【搶先讀】

學詩最重要的是學做人

□張元昕

能夠成為葉老師的“關門弟子”是我的大幸。葉老師和我們家有很深的淵源。當年我外祖父母編撰《中國曆代花卉詩詞全集》時,四川大學的缪钺先生代葉老師把她的一些詩詞寄給了當時在廣州的外祖父母,最後收錄到全集中。我九歲時,有一次通過家中的衛星電視看到《大家》訪談欄目。《大家》每期都會介紹一位在某個領域做出傑出貢獻的“大家”,那一期正好講的是葉老師的人生。我看後覺得葉老師實在太偉大了!當時最打動我的一句話是:“如果我要倒下去,我也要倒在講台上。”究竟是一種什麼樣的信念,能讓葉老師願意倒在講台上,願意為詩詞奉獻她的一生?我很鄭重地告訴我的外祖父母,告訴我的母親,我要跟着葉老師學習。

當時外祖母和我各寫了一封信寄給葉老師,沒想到葉老師真的回信了。她在信中說:“元昕如此愛詩甚為難得,其所作亦有可觀,隻可惜未習音律。如有機會見面,我可當面為她講一講。”2009 年春天,正是溫哥華櫻花最美的季節,母親第一次帶着我和妹妹去拜見葉老師。那天下午,我們在不列颠哥倫比亞大學亞洲圖書館二樓的閱覽室見到了葉老師。

一開始,我以為葉老師會是一個很嚴肅的人,有點怕怕的。見面後,我發現葉老師是一位慈祥可愛的老奶奶。她第一天就教了我們格律,她先教平仄,在一張紙上用橫線代表平,用豎線代表仄。她教我們五言詩平起應該如何、仄起應該如何;如果寫七言又該如何;又說平仄并不是死闆的,如果死記硬背很難寫出好詩。

葉老師教導我們,要讓自己的詩合乎平仄,就要學會吟誦。教完平仄,她還親自教我們吟誦了好幾首詩,她教我們吟誦的第一首詩是王之渙的《涼州詞》。

第一次去溫哥華見到葉老師當天的傍晚,葉老師還邀請我們一起與施淑儀老師和陶永強律師共進晚餐。随後陶律師在送我們回旅店的路上,聽媽媽說我們是專程從紐約到溫哥華拜見葉老師的,很是驚訝,說難得我們這麼誠心。陶律師回家後把我們專程來拜師的事告訴了施老師,施老師又轉告了葉老師。當天晚上,我們接到葉老師的電話,約我們第二天一起去溫哥華的中山公園賞梅。

那天小雨稀疏,略帶寒意,葉老師一邊一個拉着我和妹妹的手,在公園裡漫遊。每遇到對聯,葉老師都會教我們讀,還講解其中的意思。那些對聯,很多都是葉老師所作、謝琰老師書寫的。一路走來,看到嫩綠的新柳,或是樹上的玉蘭,或是閣前的方塘,葉老師都會讓我們背出相應的古詩。施老師走在後面跟媽媽說:“你看葉老師今天多開心,她們三個人在一起真是其樂融融!”

現在回想起來,那天應該是葉老師對我們的考試。幾天後,媽媽帶着我們一起,在不列颠哥倫比亞大學亞洲圖書館葉老師的辦公室,正式向葉老師行了拜師禮,三拜九叩。

那年,我十一歲,妹妹九歲。葉老師跟我們說過,她小時候也行過拜師禮。葉老師的尊師重道之心,一直是我們最敬仰她的品德之一。她一生颠沛流離,所有的東西都丢了,但是她記錄顧随先生講課的八本筆記,卻一本都沒有丢失。後來葉先生還找到了顧先生的女兒,指導其整理後正式出版了。

2009 年暑假,我們第二次去溫哥華,其間有幸和葉老師一起去惠斯勒山度假。那幾天,我們和葉老師住在一個房間,我和妹妹睡在客廳的沙發床上,她住在睡房。葉老師擔心我們晚上睡不好,起身照顧我們。蒙眬中看到葉老師走出來,給我們蓋好被子,她才回去。那麼多年的師生關系,其實她是把我們當成她的孫女來對待的。

在溫哥華的時候,我們每天都會去不列颠哥倫比亞大學亞洲圖書館看書,到了中午十二點半,葉老師會準時去吃飯。妹妹耳朵很好,她聽到葉老師走路的聲音就知道葉老師來了,我們就會跑過去扶着她一起下樓。

葉老師每天都帶着很簡單的三明治,還有一個小盒子,裡面放着燙過的西藍花、紅蘿蔔、小橘子,有時候還會有小番茄。她的午餐非常簡單,我們也就跟着帶三明治。現在回想起那些時光,真是太美好了。

葉老師吃午飯的時候會給我們講詩,教我們吟誦,講詩人的人生,告訴我們學詩與做人的道理。有一天她跟我們講中國的兩個半詩人,屈原、陶淵明和半個杜甫。為什麼杜甫是半個呢?因為杜甫說過“語不驚人死不休”,說明他還有和别人攀比的心。人生最高的境界就是不和别人攀比,實作自己内心的價值。這就是中國傳統文化向來所強調的“内明”:“無求于外,但求于心”。

這種境界正好對應西方哲學家馬斯洛的需求理論。他提出人生有七種需求層次, 最高層次就是自我實作(selfactualization)。當時葉老師拿出筆, 在一張餐巾紙上把selfactualization寫給我們。她說陶淵明的詩“千載後,百篇存,更無一字不清真”。陶淵明不是為寫詩而寫詩,他直抒胸臆,心裡面想什麼就寫什麼,從來沒有與任何人攀比的心。他任真固窮、抱潔以終,這樣的詩人、這樣的品德才是我們現代人應該學習的。我一直珍藏着葉老師寫有self-actualization 的餐巾紙。

葉老師的這些話在我心裡種下了種子,那就是學詩最重要的是學做人。通過詩,我們能夠感受到古人的高尚品德與修養,感受到他們在面對人生困境時的持守,感受到他們為了理想而不惜奉獻一切的精神。

摘選自《為有荷花喚我來──葉嘉瑩在南開》

楊振甯先生

□葉言材

據我知道,葉先生原來與楊先生并未曾有過見面的機會,但對于楊先生的大名早已久仰。1991年秋冬之際, 楊先生來到南開, 聽說葉先生也在南開,就請外事處的逄處長引見。逄處長先給葉先生打了電話,征詢是否友善?然後陪同楊先生來到專家樓葉先生的房間拜訪,文理兩位大家終于見面了。聽姑母說:當時房間裡沒有茶水可以招待楊先生,隻好給楊先生斟了一杯自己煮的“山楂水”。楊先生說自己曾讀過葉先生的著作和詩詞……文理兩位大家暢談了許久。

其後,因楊先生的壽辰臨近,楊先生特意邀請葉先生出席“祝壽會”。葉先生便作了四首絕句送給了楊先生,以表賀壽之意。1992 年6 月9 日,逄處長為楊先生的七十華誕舉辦了一場大型慶賀會。會上,楊先生帶來了葉先生送給他的那四首詩,并已請人用毛筆書寫了下來,還執意邀請葉先生上台講幾句話。當時葉先生說:今天來參加楊振甯先生“祝壽會”的都是實體學家,有楊先生的同學、同僚、同行的學者,而我是學中文的,但我可以和楊先生認一個“半同”的關系,因為他所上的崇德學校和我上的笃志學校是同一個教會辦的,是兄妹學校,男校叫“崇德”,女校叫“笃志”,而且,他上崇德學校時正是我上笃志學校的時候。

葉先生為楊先生寫的四首絕句如下:

《楊振甯教授七十華誕口占絕句四章為祝》

卅五年前仰大名,共稱華冑出豪英。過人智慧通天宇,妙理推知不守恒。

記得嘉賓過我來,年時相晤在南開。曾無茗酒供談興,惟敬山楂水一盃。

誰言文理殊途異,才悟能明此意通。惠我佳編時展讀,博聞卓識見高風。

初度欣逢七十辰,華堂多士壽斯人。我愧當筵無可奉,聊将短句祝長春。

以前隻是聽說姑母與楊先生相識,而且不止一次地說過“楊先生的文科舊學功底很好”。我想楊先生作為一位世界著名的實體學家,能夠如此愛好古典詩詞,實在是當代自然科學研究者們的榜樣,心中欽佩不已,一直盼望有機會能夠拜見。

2004 年10 月21 日,南開大學為葉先生慶賀八十壽辰,陳省身先生、馮其庸先生、文懷沙先生等各界大家都到場賀壽,當然楊先生也來了。但是楊先生是在前一天下午到達的,并與葉先生一起接受了北京電視台主持人的采訪,文理兩位大家進行了一場極具曆史意義的對談,内容是:理工科的人是否也應該學習中國古典詩詞。對談中,楊先生還講自己正在研究《易經》,認為它影響了中國人的思維,将一切複雜的事物歸納為簡單,與西方的将看似簡單的事物細化為複雜的演繹化思維完全不同……

在場旁聽的不隻有我,還有我的同學傅秋爽、張力,以及張力的太太丁伶青。

2008 年12 月底,楊先生邀請葉先生去他家做客,然後一起到清華園“甲所”餐廳吃午飯。那時我正好也在北京,姑母便帶我一起去了。那日冬雪初霁,清華校園裡白茫茫一片,顯得極為優雅幹淨,這是我人生第一次走進清華。

摘選自《我與姑母葉嘉瑩》

本文為錢江晚報原創作品,未經許可,禁止轉載、複制、摘編、改寫及進行網絡傳播等一切作品版權使用行為,否則本報将循司法途徑追究侵權人的法律責任。