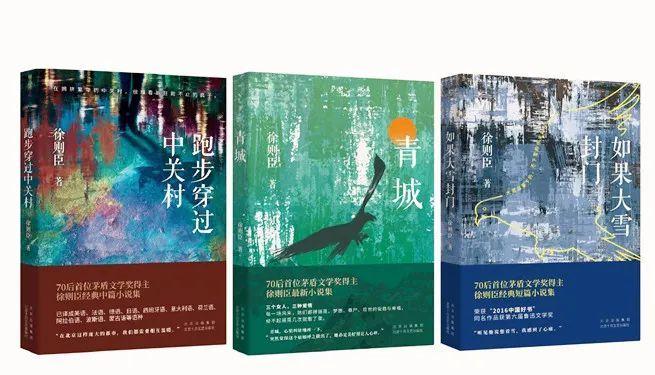

《跑步穿過中關村》

《青城》

《如果大雪封門》

作者:徐則臣

新經典 出品

出版社:北京十月文藝出版社

出版時間:2021年10月

内容簡介

《青城》收入了作家徐則臣創作的兩篇中篇小說《西夏》《居延》及同名短篇小說《青城》。三篇作品文筆凝練,意蘊深遠,作者藉飽含曆史意味的古地名作為人物的精神符号,探讨着現代女性的情感與精神自洽問題。三篇哀傷又清澈的愛情故事,講述了三位女性的情感遭際,道盡了她們的艱難、辛酸、迷茫與堅執,也寫出了她們的正直、堅韌、善良與仁愛。

《跑步穿過中關村》精選了徐則臣作品中“北京”主題的三篇中篇小說,分别是《啊,北京》《跑步穿過中關村》《天上人間》。三篇作品均講述了漂泊在北京、處于社會底層的小人物的生存狀态。作者在繁華的京城景象之下,展現了“北漂”這一特殊群體陰暗、動蕩、困窘而又不無喜劇意味的底層生活。“跑步”,為生存奔跑,有目标,有速度,有力度;以小人物身上洋溢着的旺盛向上的生命力,反襯其苦苦掙紮不甘沉沒的現實。

《如果大雪封門》精選了徐則臣的十七篇短篇小說,内容也涵蓋了作者創作的兩大脈絡——“ 北京”和“花街”。作品以較強的文學性和思想性,表達了作者始終探索的年輕人奮鬥的主題。其中的主人公大都心懷善意,有着苦中作樂的智慧,作者書寫他們生活中的不安和靈魂的動蕩。全書文字質地堅實、甘冽溫暖、靜水深流,有一種近距離的藝術感和思考世界的縱深感,從中可以一窺徐則臣十多年成長的軌迹。

看那人間煙火的炫燦騰升

——徐則臣中短篇小說創作微言

阿探

故事性幾乎一直是中國小說叙事賴以推進的核心動力,西方現代小說則将創作升華為一種思維樂此不疲的冒險之旅。故而前者宏觀上略顯凝滞,後者則微觀上更為豐富多彩,甚至到了擊潰普通讀者的地步。在70後作家陣營裡,徐則臣無疑是深谙中國小說本質存在的,他以恰切而勇進的力度拓新,既持守了小說的民族根性,同時又以“無中生有”的方式,為現實主義文本貼上了獨有的新時代标簽,可稱之為新時代現實主義文本吧。這既是突進的難度選擇,亦是現實主義創作的巨大進步與鋒穎凸顯,可認為對魯迅小說内蘊氣質的時代性接續。他的中短篇小說,常以靜水深流的人間煙火氣息替代故事性,以專注于叙事展開的思維活化與激蕩,使現實主義文本高聳雲端,騰升到更廣闊更炫燦的新空。十多年的文學孤旅探索與歲月沉澱性反複實踐,早年的那個花街少年,在時空位移中早已完全擁有了中國文學直面未來的,近乎于無限的廣遠與縱深。

徐則臣中短篇小說的文字間暗自湧動着豐沛的人間煙火氣色,冷峻而出人意外地建構了作為原本陌生人之間體溫性信任與生命濃烈的性情質感。

不論是《花街》中的麻婆與“我”的祖母,以及她與老默,與藍麻子之間,不論是《跑步穿過中關村》保定、夏小容及七寶,《天上人間》中的子午與北京姑娘聞敬,還是《西夏》中的西夏與王一丁,《居延》中的居延與唐妥,他們作為彼此的陌生人相遇相知甚至完成互動相融,這無疑是社會普遍人情淡漠與高度防衛心理常态下對堅質現實通透性的深掘。這些男男女女,本性質樸無華,卑微的心靈不乏生者的精神性夢想與追求,甚至在無限承壓下迸發出生命本有的燃情與豪氣。徐則臣給予小說人物靈魂以莫大的尊重與生命寬容,無論生活賦予他們何等重載,他們依舊是不輕易放棄的追夢者與生命之堅韌者:哪怕自承罪責,哪怕夢想在天上,自己在人間最底層,哪怕夢想在社會法律限制之下,他們依然冒險前行。甚至我們無法去否認敦煌的生命強度與質感,無法去認定夏小容守候的意義的蒼白、空洞,甚至會由衷地去贊歎子午的愛情執着,理想愛情的完全擁有,愛情擔當的犯險之勇,甚至會忽略由愛情擔當所支配的貪婪,會去由衷肯定這些生命的内在精神飽滿,而徐則臣所有的文本都是超越故事性的精神建構。茫茫人海中,他們的相遇無異于暗夜孤旅中暫得的溫存的相擁取暖,正是這些小人物在苦澀難以擔當的都市,以各自的體溫建構了世間少有的精神的平等與互相和諧。

曆史文化品性及意識的隐性附着,是徐則臣文本無中生有的化有為無。

徐則臣中短篇小說有着很強的地理意識,亦是一種曆史文化意義的擔當。曆史文化于小說文本而言,則是抽離性的大象無形的存在。比如“花街”與“北京”構成了老古觀念傳統與現代城市文明的比對和對峙;再比如小說題目或人物名字,“敦煌”“子午”“西夏”“居延”“青城”等等是曆史文化地理的承載,是人物符号寓言意義的凝結與延宕,是作家神旨的寄托。對徐則臣而言,則是找到了屬于小說内涵的惟一的題目,屬于小說人物獨有的命名。“敦煌”寓意着内心輝煌的最終失落;“子午”則是以南北方位對應夜半正午表征文本人物天上人間冰與火的生命熾烈;“西夏”,是消失的王朝文明,具體到小說文本則是抽離現實沉重生活而存在的“世界之外世界”的理想性人格的完美結晶;“居延”是人性難以洞穿的關口邊塞,在小說中寓意着女主人沖關成功獲得完全人格獨立的曆程;“青城”借道教聖地提煉小說女主人公從依附到獨立的過程……這些曆史文化意義的附着,乃至小說濃烈的人間煙火氣息,對于文本建構而言,隻是化有為無的淺層次隐形,而真正的遁迹性存在,則是小說人物生命及生活慣性的選擇,持守、觀念漸變及融入現代生活的方式。比如,那些作為北京城市他者的友善、好義好爽、勇于擔當;比如麻婆駐守花街的傳統精神根性與兒子良生好面字的現代性觀念沖突,居延去盡獨立人格的愛情依附及北京找尋,絕境中依賴所迸發出的神力完成經濟與精神獨立自主前後比照,胡方域慣性思維生活中刹那間發現缺失的消失,老鐵的規規矩矩毫不冒險的人生,青城藝術依附于偶遇間生命覺醒而生發藝術獨立等等。曆史文化因子的人文性是人性的外衣,雖處于無形無迹之中,卻深深地為文本人物精神塑形,同時這些小說人物的精神漸變,契合并切入了時代輪聲的律動,完成了現代城市文明新高度的抵達,進而達成與大時代的和聲同唱。

徐則臣不在意故事性,而十分注重講故事的方式,這并非技術性問題,而是文本内質突破性思維的激蕩與磨砺,亦可看作其新時代現實主義文本的訓練。

短篇小說《花街》将一個時空跨度較大的完整故事以多個人物擎起,間或以孩童迷離的視角,最終交由讀者完成主動性拼接。從文本建構效果考量,是謂“意到氣到”,老默的數十年如一日的守望式悔罪,刺激并喚醒了麻婆本已忘卻而難以原諒的罪己意識。盡管她以不容推辭的堅定,讓兒子良生為孤零零守望數十年的老默舉辦了盛大而令人驚歎的葬禮,卻無法面對亦無法回答兒子對生命原點的苦苦追問。她選擇了自殺,被搶救了回來的她,卻依舊無法對自身生命抒懷,那麼棄絕人世成為了最美最詩意的選擇。源自生命本真的剛烈與韌性,是生命生息感與人間煙火氣息的濃烈,更是貫穿數千年民族文化根性的凸顯。文本至此,徐則臣貌似颠覆邏輯、不連貫橫陳、精神散狀的一切文字,瞬間完成了小說藝術的渾然天成,從外在到内質嚴絲合縫。

短篇小說《大雪封門》更是将叙事政策升華落實為更講究的内質建構,文本以來自南方的林慧聰對于大雪的渴望為意象性起點,以其超乎現實沉重的輕盈想象,托舉起人物的精神動影的奔襲,同時又以眼中看到的難以承受的承重,互相交織合力共進,最終建構了屬于徐則臣文本的“世界之外世界”的理性感性共振的質地性感覺:生存殘酷依舊無法阻礙精神純淨的自由自舒飛馳,這是一種洞穿冰封高貴靈魂的渴望。北京作為大都市如鐵酷烈的暫栖之地,卻依舊無法給予他者一個安妥的站位,甚至作為城市他者,迷離于自身的生命渴望。徐則臣一方面在傾力營造純粹純真安妥精神之境,同時又以主人公及周邊人物置身其中原有的日常節拍與混亂,在反邏輯的真實中勾繪了幾近真實的生命狀态,并以此去消解、解構、擠壓,甚至試圖去摧毀精神的純粹性境地。行健、米籮、林慧聰,小說中的影子人物寶來及無名女性這些人物,乃至叙事者與主人公意識、視角的剝離,共同用力斷然打破慣性叙事單調而呈現出多彩風姿。來自日常生活的有限空間常态及突如其來的生命變奏所挾裹的力道無疑是強勁的難以承受的,然而經由生命兩極的劇烈對峙與撕裂,大雪封門不再是一種想象,而是一種不期而至的到來,更是高山流水那溫暖而悲觀交集的精神騰升,是生命之重與生命之輕對立、互動與遊弋,這無疑是對人物幽深而隐秘精神的挖掘與凸顯,是實作了靈飛的作品。作為魯獎作品,它是确定無疑的精品力作,小說中可見充盈飄逸的藝術力量。

徐則臣新時代現實主義文本的煉成,是創造性藝術精進的過程,是現實主義文本形态的破局與慣性模式抽離的過程,是第三創作思維空間的開辟與藝術成熟。

《西夏》《居延》《青城》系列中篇小說,是中西方哲思的融合過程,尤其在叙事策動方面,徐則臣摒棄了不斷設定沖突與障礙的老套,以思維活性拓展強化了叙事流的随心而動。小說藝術的成熟是一個曆經長久歲月的積澱過程,從《西夏》到《青城》,前後曆經了十多年時光流逝。

《西夏》無疑是突如其來的降臨,是創作思維靈光一閃的果斷而完美的捕捉,它依舊是“世界之外世界”的建構。“天降”啞女,來路不明,本身就是一種反邏輯的生硬存在,然而直到文本完結,徐則臣并未出任何解釋或暗示。作為一種叙事政策,這種文本存在無可厚非,它作為懸疑強力而持續地導引閱讀。此作是有争議的文本,換個審視角度亦是現實主義文本的探索的有益突破,盡管還遺留着實驗性文本的蛛絲馬迹。精讀文本,可知這是以實寫虛的典型,是藝術真實存在的再現,是想象力禦風而行的造人造景,最終完成“世界之外世界”對現世的回照。或許看作寓言型文本則更容易了解,“西夏”就是人類本身本真再現的一面鏡子,從王一丁的生命生命層面考量,他者身份及孤獨前路微茫,他内心無疑十分渴望着“西夏”這樣女孩給予精神的溫暖、生活的甯靜,外在以滿足俗世不可或缺的虛榮,然而因着來自市井層面的慣性固見,男主人工不得不一次次地趨離西夏。堅質的現實生活桎梏,永遠走在與精神暢想自舒背道而馳的路上,西夏的出現,給予王一丁的身心幸福感,實際上就是一場夢寐以求的精神放逐。終于迎來啞女開口的希望,作為伴侶的王一丁,因着無盡的恐懼,卻斷絕了進一步接洽。關于人生在世哲學層面的種種沖突集中地被徐則臣自然性植入文本,被男女主人公真切地演繹着,這也是文本之上的視角。倘若寓意文學進路,則是徐則臣作為青年作家自身雄心與認知的寫照。

從《跑步穿過中關村》《天上人間》到《居延》,選材上是城市他者書寫階層的遞進,更是邁向高度城市文明的提速;文學進路上則是彼岸的抵達,一種适合影視化文本的化成。《居延》文本寓言化特質更加隐秘無迹,居延從找尋愛情出發到北京,困境中等待,為生存而喚醒自身潛能,獲得成功而遺忘初衷,與幫人者唐妥心生愛戀,大勢動蕩,曾經的幫人者淪為失業者,曾經的被助者反過來給予唐妥精神鼓勵。當男女主人公曆經此起彼伏,終于将要走向花好月圓時,被找尋者出現,小說戛然而止。出發、找尋、等待、重生、遺忘初衷、再獲愛情、逆轉、意外與棄絕等等,幾乎所有的人生可能性集中地以自然流的方式從容顯現,既是戲仿,更是真實。純粹的叙事成為小說本身,幾乎所有的細節被富于哲學意義的詞語準性承載,傳統現實主義被抽離為去盡色彩的寓言展開與演繹。較之《西夏》,《居延》文本現代性更為突出。

從《西夏》《居延》到《青城》,文本叙事越來越骨感,喚醒并驅動了藝術自身的能量,而其承載的寓言性意義确越來越豐富,實作了高度輕盈化異質化的靈飛,強力展現了思維風暴式創作的優越。《青城》抛棄了叙事政策,實作了靈動意象的捕捉,比如天空中鷹,鷹的咳嗽對應老鐵的咳嗽,甚至“我”隻是作為叙事視角與叙事走深策動源,為了撐起女主人公青城精神裂變而存在。“我”作為外來者,給青城寡味的生命開啟了新的栖息地,進而一起去看鷹。看鷹無疑是精神性的空間的驟升,藝術靈魂的點燃,帳篷内男女的肌膚之親,則是這一過程行為語言的完成。文本簡約了人物對話,以豐富的曆史文化底蘊資訊托底,完成了凡人到藝術空靈的速進,讀者能感受到其中的冷峻。

編輯:劉雅

二審:王楊

三審:陳濤