每一個人的生命隻有一次,蝼蟻尚且貪生,凡人豈能不懼死亡?尤其是人到晚年,更會時常思考這類問題。生如夏花、死如秋葉,與其天天愁悶滿懷,不如日日談笑風生。

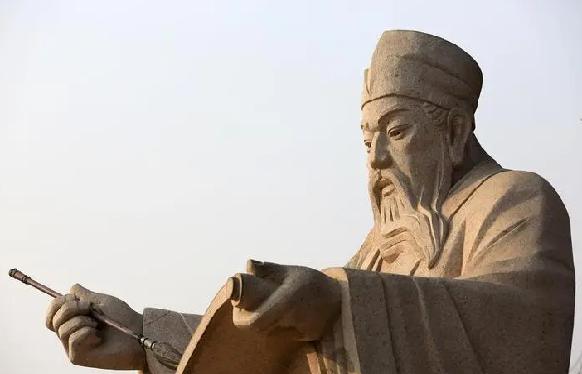

大文豪歐陽修一生坦坦蕩蕩,曾經在北宋文壇叱詫風雲,同時他也提攜了很多青年才俊,可謂桃李不言、下自成蹊。詩人晚年非常注重養生,少私寡欲,卻悠閑快樂。下面分享歐陽修挂冠歸來,吟誦了一首七律,興味無窮,韓琦讀後也感懷萬千。

退居述懷寄北京韓侍中

北宋:歐陽修

書殿宮臣寵并叨,不同憔悴返漁樵。

無窮興味閑中得,強半光陰醉裡銷。

靜愛竹時來野寺,獨尋春偶過溪橋。

猶須五物稱居士,不及顔回飲一瓢。

歐陽修是北宋傑出的文學家,他是曾鞏的恩師,也提攜過蘇轼,還極力鼓勵王安石到京城任職。不過歐陽公雖然才華卓越、大公無私,卻依然在朝堂中受到排擠。

北宋熙甯四年七月初,歐陽修回到魂牽夢萦的颍州,他離開仕途,也從塵世的煩憂中解脫出來,一時間倍感輕松,詩人終于開啟了閑散和散淡的退隐生活模式。興奮之餘,他給自己的好友韓琦寄贈了這首詩。

開篇進行了對比,詩人贊賞韓琦是“書殿宮臣”,與皇帝和太子都非常親近,雖然恩寵無限,卻并不貪圖享受。自己已經憔悴衰老,即将與漁樵為伍,彼此已經不可同日而語。

不過詩人并不後悔自己的選擇,他對退隐後的安閑生活充滿了期待,更覺得平凡的日子具有無窮興味,即使退休後的大半光陰都在醉夢中度過,但由于心情放松,就不會有太多的煩惱。

詩人如閑雲野鶴一般,他經常穿着一身道服,羽衣鶴氅,恬淡地隐居在西湖之畔、颍水之濱。他喜歡遊覽古刹,并獨自安靜地徜徉于竹林;清溪畔、小橋旁,也經常留下他尋春的身影。

結尾兩句彰顯出這位文學大師的高潔情懷,他認為作為一位德才兼備的隐者,必須具備五物,即儒家所說的仁、義、禮、智、信等品格和德性。詩人其實早已應該是孔孟之道的合格傳人,他卻自謙不如顔回在陋巷讀書修道,不改其樂。

次韻答緻政歐陽少師退居述懷

宋代:韓琦

塵俗徒希勇退高,幾時投迹混耕樵。

神交不間川塗闊,直道難因老病消。

魏境民流河抹岸,颍湖春早柳萦橋。

相從誰挹浮邱袂,左右琴書酒滿瓢。

歐陽修創作這首詩時,韓琦其實身在北京大名府。作為司徒兼侍中,可謂位高權重,不過他對歐陽修卻極其敬重和佩服。他們都曾參加過慶曆新政,同時也親眼目睹了王安石的變法,彼此有共同的話語,更結下了深厚的友誼。

韓琦讀到對方的詩作,頗覺感同身受,也非常了解歐陽修退隐後的複雜心情,于是次韻抒懷,字裡行間表達了惆怅和無奈的心情。

韓琦首先贊美歐陽修敢于激流勇退、退隐休閑,也自問何時可以融入到農耕漁樵中。作為幾朝元老,作者為朝廷做出了傑出的貢獻,也見證過大宋王朝從繁榮走向衰落的過程,更曆盡了宦海浮沉和人生的磨難。

韓公與歐公志趣相投、風雨同舟,彼此間的深情厚誼,絕對不會被山川阻隔,也不應該由于路途遙遠而冷淡。他贊美歐陽修品質高尚、為人正直,即使身體衰老,也不改本色。

詩人又想象歐陽修的隐居生活,西湖邊遊人如織,湖水漲沒堤岸;那裡的春天來得較早,楊柳婀娜,掩映溪橋。到處皆是花紅葉綠,遍地都顯朝氣蓬勃。

最後作者引用典故,王子喬好吹笙作鳳鳴,他在暢遊遊伊洛之時,道士浮丘公将其接上山。詩人以此贊賞歐陽修過着神仙般的悠閑生活,他更盼望自己也與其攜手,共同痛飲美酒、彈琴讀書,重溫年少時的美好記憶。