春節過了,大部分公司都開工了,求職者也迎來了面試的高峰期。

目前,大陸有2億“靈活就業人員”,至少在這個春天,他們不會餓着。

不一定是因為他們找到了好工作,也更有可能是被一個個“大餅”喂飽了。

01

先分享下我身邊遇到的真實經曆吧。

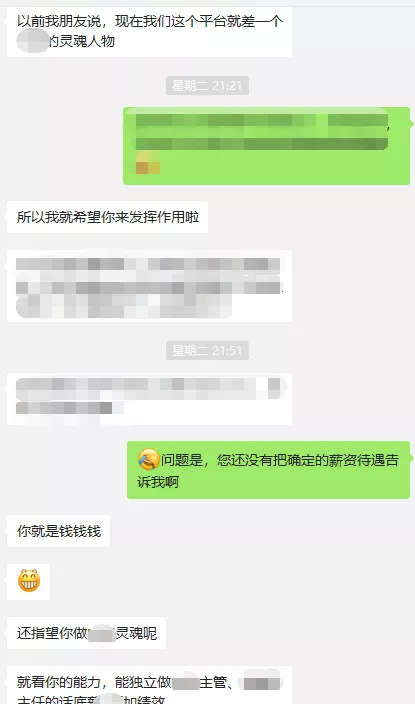

朋友小A最近在找工作,通過某招聘網站和一個小公司的老闆搭上了頭,互換聯系方式私聊溝通。

長達8個小時的“拉扯”,上百輪交流後,老闆表現出了對小A的賞識,小A詢問薪資待遇。

誰知一遇上這問題,老闆便顧左右而言他,開始了一輪“演講”。

話不多說,看圖吧。

一不談薪資,二不談社保,三不工作福利,四不談工作時間,五不談試用時長、考核标準。

還真懷疑,這位老闆是用“意念”來招人吧!

張口閉口談的是什麼?是“格局”,是“精神力量”,是“共同價值觀”,還搬出了目前正火的谷愛淩。

不是我說,谷愛淩招誰惹誰了?

這可能是她黑得最慘的一次,要被這個“假大空”的老闆來當勵志素材。

什麼時候開始,員工找工作,問個薪資待遇就變成了“沒有價值的事情”?

按勞付費,這可是《勞動法》的第一大原則。

如果不是為了掙錢,哪個打勞工願意出來上班?在家裡躺平,空調wifi一插上,熱劇追起、零食吃起,不美滋滋嗎?

如果不考慮錢,隻為實作個人抱負,會有幾個人願意屈身于人,一個個都會去創業當老闆了吧!

老話說,“上班如上墳”,心情沉重還要堅持到崗,還不就是為了這一點辛苦血汗錢。

為了在供的房、車,為了茁壯成長的孩子,為了日漸蒼老的父母,為了維持這個溫馨的家庭。

這些老闆們張口就畫來的“餅”,可填飽不了現實的胃;虛無缥缈的承諾,隻是以欺騙的方式讓人幻想未來,而不着眼于現在。

段子般的經曆,發生在身邊,可見心存同樣想法的boss們還不是少數。

02

老闆為什麼都愛“畫餅”?

但凡是有一點工作經曆的人都明白:還不是因為給不起錢或不願意給錢呗!

又想馬兒快快跑,還不肯給馬兒吃飽草。

馬兒心裡隻有一個字——草!(本詞在這裡,僅代表一種植物)

在這方面,曾經的網紅考研講師張雪峰,也有一番極具争議的言論。

他給年輕人的建議,是不要在意待遇問題,說他個人比較讨厭問五險一金的,覺得那樣就代表沒啥追求。

“五險一金”都不能問了?首先這一點,法律它就不答應!

參照《中華人民共和國社會保險法》,用人機關必須給職工繳納養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險和住房公積金。

問一下“五險一金”,就相當于問一句——“你們機關守不守法?”

同時還請張導師了解一下各地的落戶政策和買房政策,沒這些基本的東西,都沒法在城市紮根,還談何理想!

不但不以違法為恥,還大肆宣揚,其心可知!

他的經典“畫餅”語錄還真不少,三觀可能已經歪到西伯利亞。

“你得為我們公司來付出,然後的話,你再說加班費的問題”。

難道“加班”都不算一種付出了嗎?加班這一事實,我不是在為公司付出,是在消遣我的空餘時間嗎?

又是一個為自己找補的,違法“不出加班費”的高大上托辭!

求職的套路最常見的都在校招裡,因為這群初出茅廬的學生們最好糊弄!

是以就有什麼“管培生”“儲備幹部”“公司股權”“年終分紅”,美名曰“共同成長”。

如果真有人傻乎乎地信了這套,勢要和公司共進退,結局大機率就是:公司“退”、你也“退”;公司“進”、你也“退”。

不要覺得這些話術沒人信,那是我們已經在職場上摸爬滾打多年,許多剛畢業的年輕人真的很天真!(包括年輕的我自己)

03

北上廣不相信眼淚,職場人不相信畫餅。

薪資待遇的問題,隻有面試時實實在在地談,入職時間白紙黑字寫在合同裡,才是給打勞工的定心丸。

畢竟,大家都不是幼稚園的小朋友,一句口頭表揚、一朵小紅花就能得到滿足了。

工作給人的成就感,絕大多數就來源于收入提高、使自己的生活提升檔次。

無論是老闆也好,還是打勞工也好,其實大家的心理都是一樣的,工作不是、也不可能是生活的全部。

努力工作是為了更好的生活,而不是為了工作而犧牲自己的生活、自己的心情。

是的,誠然許多人會願意為了自己喜愛的事業或愛好,而放棄高薪高壓的工作,但前提依然是建立在自身的條件和物質基礎之上的。

你要讓一個剛走出鄉村,還欠着助學貸款的人,追逐虛幻的夢想,這真的現實嗎?

或者讓一個背負月供,剛做父親的中年人,無條件信任你公司的創業夢,這難道也現實嗎?

也許有很多老闆認為,自己畫餅的初衷是好的,是為了提高員工的積極性,讓公司的利益最大化,讓公司成員更團結。

但你是否想到:員工在付出額外的努力之後,能否獲得更多的回報嗎?

畫出來的餅,可充不了饑,一直不兌現的承諾,隻會消耗員工的信任和工作的激情。

久而久之,這也是個惡性循環。

新春複工季,也給找工作的朋友們提個醒,腦子保持清醒,記住“落袋為安”。

尤其是許多年輕人,找工作的時候不要怕多問幾個問題,問的問題越多,餅就越不好畫,想掩蓋的問題就容易暴露。

因為找工作這件事,本身就是雙向選擇,咱們打勞工第一步就是得把腰杆子挺起來、再說話!

我是慢慢,在這裡分享我的觀點、我身邊的故事。也在這裡等待你的觀點、你的故事。