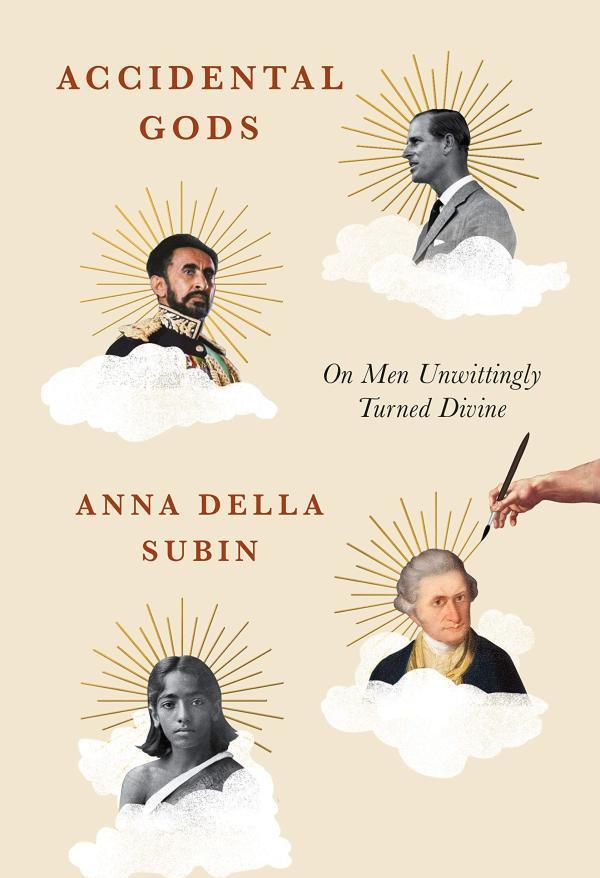

Accidental Gods: On Men Unwittingly Turned Divine, Anna Della Subin, Metropolitan, December 2021, 462pp

1492年10月,克裡斯托弗·哥倫布在他以為是印度或日本的某地登陸後的第一個行動是代表西班牙王室宣布占有這片土地。随後,他将布帽、玻璃珠、破陶片、“和許多其他不值錢的東西”分發給當地居民,他在日記中記錄下了那些人是“非常簡單”的民族,很容易“囚禁……(并)奴役他們、強迫他們做事”。當地人使哥倫布想起了加那利群島的原住民,卡斯蒂利亞人在當時征服、基督教化和奴役的最新一批受害者,“他們是加那利人那種膚色,既不黑也不白”。

哥倫布也相信那些“印度人”把他和他的船員們視作天降神人。對此他在登陸兩天後留下了最初的描述,盡管當時他仍不确定:“他們好像在問我們是否來自天堂。”猜測很快就變成了确信。盡管當地人“很遺憾無法聽懂我的話,我也聽不懂他們的”,但哥倫布還是自信地推測,他們“确信我們來自天堂”。他遇到的每個部落似乎都有同樣的想法:而這解釋了他們為何都如此友好。

在随後的幾十年中,這種觀念成為了歐洲人描述他們在新世界的遭遇中的必備元素。根據十六世紀的《新西班牙萬物通史》(由墨西哥的一位方濟各會修士編撰),埃爾南·科爾特斯在1519年閃電般地占領了蒙特祖馬的帝國,這是因為阿茲特克人誤以為他是“重回人間的克察爾科亞特爾神(羽蛇神),他們一直期待着他的降臨”。次年,繞過南美洲海角的麥哲倫船隊遇到了一個身材高大的土著人,“當他來到我們面前時,他開始感到驚訝和害怕,他高高地舉起一根手指,以為我們來自天堂”。秘魯的印加人最初把弗朗西斯科·皮薩羅當作維拉科查神的化身來接受,是以他的一個同伴後來寫道,征服者得到敬拜,因為“他們相信征服者身上有某種神性”。

這是一個廣為人知并被反複陳述的特例。在十八和十九世紀,目前往世界其他地區進行殖民活動的白人遇到類似的将他們錯認為神的事例時,幾乎不再感到驚訝。畢竟,這種錯誤似乎涵蓋了他們生來要統治的民族的純真無知、低下智力、以及出自本能的順從。更重要的是,正如安娜·德拉·蘇賓(Anna Della Subin)在其包含令人耳目一新的原創性著作《意外封神》(Accidental Gods)中所探讨的那樣,這種不經意中就被敬拜為神的情況是一種非常普遍的現象,跨越了幾個世紀和不同的大陸。

在蓋亞那,長盛不衰的“沃爾塔利”預言令沃爾特·羅利爵士對抗西班牙人有如神助。在夏威夷,詹姆斯·庫克船長的死被認為是一個被誤當作神的人所遭遇的悲劇性神化的結果。在英屬印度各地,殖民者的墳墓和雕像周圍都出現了很多神龛,他們被當作具有超自然力量的神來崇拜。托馬斯-貝克維思爵士在馬哈巴萊什瓦的陵墓上有一個以他為原型的粘土人偶,人們以一盤盤的熱米飯來供奉它。前總督康沃利斯勳爵在孟買的雕像上常年挂着花環,信衆們前往拜望,祈求賜福,以見他一面而沾光“達善”(darshan)。

那些為了當地的異教徒走出歧途而奮鬥的基督教傳教士的遭遇也是類似的。孟買聖安德魯教堂的第一任牧師、長老會的詹姆斯·克洛盡管已經在多年前回到蘇格蘭,但他的畫像還是成為了異教徒崇拜的對象。教會的“本地仆從”在教堂的法衣室裡為這幅畫像舉行祭禮,并試圖從畫布上摘取碎片作為個人護身符帶走。

對兇殘的軍人約翰·尼科爾森的個人崇拜廣為人知,此人是一個堅定的北愛爾蘭新教徒,其職業生涯始于1839年英國對阿富汗的災難性入侵,此後他被先後提拔為駐紮在白沙瓦和拉瓦爾品第的地區副專員。此人的殘暴行徑難以言表,他在辦公桌上長期放着一個被砍下的人頭,把對整個次大陸的巨大仇恨挂在嘴邊,并乞求他的上級允許他将可疑的叛亂分子施以活剝或者穿刺刑——他對于暴力的本能癖好使他認為“僅僅絞死”那些不聽話的印度人能“讓人暴跳如雷”。然而,當他在1857年上司英國人對德裡的無情入侵、屠殺和掠奪并最終死于其中之前,有數百名“尼卡桑尼”追随者對他崇拜一時,其中包括了當地人士兵與苦行僧,盡管他本人對此并不情願,但信徒們還是時刻圍繞着他,莊嚴地誦讀祈禱文,向他們的偶像頂禮膜拜。

道格拉斯·麥克阿瑟将軍這位第二次世界大戰的征服者也遇到了類似的情況。從巴拿馬到日本,從北韓到美拉尼西亞,他的形象被賦予了不同的神性,被雕成木頭神像、放進薩滿教神龛、被視為超現實的人物,以及被視為巴布亞神祇“馬納馬克裡”(Manarmakeri)的化身,這位神明的回歸将預示着天堂時代的到來。即使是西方的人類學家也經常被卷入此類價值體系中,成為非自願的神靈,盡管他們試圖以中立的外部觀察者的身份對其做出描述。

反抗總是徒勞的:否認自己的神性似乎從未能夠消除它。尼科爾森對于自己被人崇拜深感厭惡。他怒斥跟在他身邊的“尼卡桑尼”信徒,把他們踢倒在地,野蠻地毆打和鞭笞他們,用鐵鍊把他們捆起來,但信徒們卻把這一切解釋為“他們的神的正義的責罰”。甘地從1920年代初開始反複宣稱“我不是神”,但毫無成果,因為關于他的超自然力量的故事日漸增加,希望觸摸他的腳的人不停地糾纏他。“‘聖雄’這個字眼在我的鼻孔裡發臭”——“我不是神;我是一個人”。

1961年,一群牙買加的拉斯特法裡派教徒前往亞的斯亞貝巴,第一次與他們的在世神明海爾·塞拉西見面。他們對這位年邁的埃塞俄比亞皇帝本人在這個問題上的立場不以為然。這些使徒們認為:“如果他不相信自己是神,我們就知道他是神。”當時處于絕望中的牙買加政府邀請塞拉西進行國事通路,希望塞拉西對他的信衆的妄想進行公開否定,進而能夠削弱這種信仰運動日益增長的力量和政治影響力。這位年屆七旬的矮小老人在抵達加勒比海地區時,禮貌地懇求他那些眼花缭亂的追随者:“不要崇拜我,我不是神。”但這隻産生了相反的效果,因為拉斯特法裡信仰的神學家們非常清楚《聖經》的教導。“凡自高的,必降為卑;自卑的,必升為高。”

我們該如何看待這些事件呢?正如《意外封神》所描述的那樣,來自歐洲的觀察者們很快就得出了看似明顯的結論。這種意外被封的神性展現了土著人對其統治者個人的偉大形象的認可。尼科爾森受到崇拜,因為他是“最出色、最富男性氣概、最崇高的人”的縮影,就像維多利亞時代的一首典型頌歌所言。而為什麼這種崇拜的對象有時會是某個任意的、模糊的、絕非英雄的人物(暴力虐待狂、逃兵、白人統治者的無名妻子等),這個問題被埋沒在柔弱的土著人受制于其陽剛的征服者的公認觀念之下。

這也被認為是土著人智力低下的證明。随着對宗教信仰的學術研究在十九世紀的發展,歐洲學者對“宗教”的定義使他們将“未開化種族”的做法歸類為迷信、落伍或“退化”——進而進一步為殖民主義辯護。與擁有固定寺廟、經文和“理性的”一神崇拜的“真正”宗教(最重要的是基督教)相比,他們認為“低等種族”的信仰停留在早期的發展階段。對被神化的凡人頂禮膜拜是一個原始的分類錯誤,“土著人的非理性的、錯置的虔信導緻他們自生自滅,”在蘇賓這本書的衆多金句之中,有一句是對此的總結:證明他們沒有能力統治自己。

事實上,從哥倫布開始,歐洲人一次次地誤入了他們并未正确了解的境遇,随後他們總是會重新描述這些境遇的意義,以此為自己的行為辯護。他們在整個美洲、太平洋和亞洲各地所遭遇到的土著人話語和儀式實際上通常也被用于統治者和其他有權勢的人物,并不僅僅是神靈,并且隻表示敬畏,而不是某種界限分明的、非人類的、“神一樣的”地位。與之類似的是,由于橫死的人無法得到轉世,幾千年來,印度人習慣于安撫那些由此而被永遠困在冥間的強大靈魂——這就是為什麼他們把許多早逝的各種各樣的英國人挑選出來進行同樣的對待,這并不是對白人強權的敬畏。對仍然在世的殖民者進行神化,通常也不是為了他們的尊榮,更不是為了反映某些個人美德:這隻是一種調解并挪用他們權力的方式,是在帝國主義所造成的動蕩和暴力中創造集體意義的一種方式。

最重要的是,人與神之間二進制對立這個想法本身就是基督教的某種獨特教條。在大多數其他信仰體系中,這兩者并非嚴格分開,而是互相重疊。輪回、通神、活佛、附身、半神、将祖先視為神明、以及國王和領主的權力——所有這些都是自然和超自然權力交織而成的光譜的一部分。歐洲古代的情況也大緻如此。古希臘人認為人成為神是正常的。在羅馬,神化是國家政治的一種工具,是紀念的最終形式。西塞羅想把他的女兒圖利亞神化;哈德良則将他的妻子和嶽母以及他的年輕情人安提努斯安排為神。對于皇帝來說,這成了一種正常的榮譽——據說公元79年韋斯巴芗臨終前開玩笑說:“可憐的我啊,快變成神喽。”

在耶稣的早期追随者中也流傳着類似的觀念。隻是從中世紀開始,基督徒才認為凡人成神的概念是荒謬的,盡管他們自己的先知、聖徒和賢人都曾力行類似的原則。而又是現代的歐洲人冒險遠航探索,并開始将自己的分類錯誤強加于别人的觀點之上。正如蘇賓在書中的尖銳剖析:“針對神性的正确知識從來不是哪種學說最好的問題,而是誰擁有更強大的軍隊的問題。”

《意外封神》深入淺出,閱讀起來樂趣無窮,它也包括一系列事關人類最為宏大主題的既具抒情性,又發人深省的沉思。我們應該如何思考人的身份?為人的意義是什麼?叙事如何運作、成長并保持活力?蘇賓認為,信仰本身既是人與人之間的一系列關系,也是一種絕對的、非黑即白的精神狀态。歐洲人曾經以描述他人原始心态的神話來為殖民主義和白人至上的理論辯護,現在仍然如此。将土著人習俗視為與“發達”文化的“理性”假設相悖,總是讓西方觀察者忽略了他們在創造這些觀點時的同謀行徑,将其僅僅視為源自“迷信思想,孤島傾向”的錯誤,“而不是帝國的暴力和新的資本主義利潤機器束縛人民的産物”。

這樣的錯誤也協助掩蓋了西方式立場對他們自己的神奇思維形式的依賴程度。比方說,我們的文化迷戀商品、金錢和物質消費,把它們作為個人和社會福祉的名額。更重要的是,正如蘇賓所指出的,我們沒有人能夠真正擺脫這種固定關系:

盡管我們可以消解他人的神,玷污他們的偶像,但我們批判商品拜物教并将其祛魅的能力仍然無法打破它對我們的魔咒,因為它的力量根植于社會實踐的深層結構,而不是簡單的信仰。當非洲牧師創造的拜物教被斥為非理性的時候,資本主義市場的拜物教卻長期被視為理性主義的縮影。

全面掌握一個神話,與僅僅去觀察它相比,完全是另一回事。這個神話會翻轉出不同表面,改變它的形狀,溜出掌握,消失在視野之外。蘇賓越往前探索,她的資訊來源就越碎裂,而且這些來源各自所選擇的關注點之間的差距就越大。但她不止一次能夠幾乎實時描繪出,土著的與西方的神話塑造是如何交織、共存,并互相加強的。

美拉尼西亞的坦納島自從1774年被庫克船長“發現”之後,幾個世紀的殖民主義剝削将其幾乎破壞殆盡:居民被綁架以提供廉價勞動力,植被遭砍伐以擷取短期利潤,文化被傳教士的灌輸所摧毀。這樣的遭遇到了二十世紀初引發了一系列的本土救世主思潮與運動,期待能夠驅逐殖民者和恢複一個豐饒的黃金時代。人們相信,救世主将化身為當地的火山神,盡管并不清楚他将以何種确切的人類形象現身。

一個流行多年的想法是,救世主将以一個美國人的身份出現(可能是富蘭克林·羅斯福,也可能是某個黑人大兵)。這是因為這座島嶼處于英國和法國的控制之下——殖民時期的不公正待遇所引發的神化運動,往往試圖獲得奴役他們的人的對手或敵人的力量。1964年,被占領的巴布亞和新幾内亞領土上的拉翁艾(Lavongai)人在他們的殖民統治者組織的選舉中,寫下林登·約翰遜總統的名字并選出他作為他們的國王,而且拒絕向他們的澳洲壓迫者交稅。基于類似的理由,二十世紀中期在印度和非洲的某些宗教教派有時會對英國敵人的形象進行崇拜——在印度,希特勒被視為毗濕奴的最終下凡,而奈及利亞人則崇拜“德國,土地的毀滅者”。敵人的敵人就是我的盟友。

在第一次世界大戰期間,遙遠的同盟國殖民地的原住民獨立發展出了對德皇威廉二世的崇拜,相信德皇威廉二世很快就會掃除那些偷走他們土地并剝削他們人民的講英語的白人。在孟加拉灣以北喬塔·納格普爾的高原上,數以萬計的奧拉昂茶葉種植園勞工在秘密的午夜儀式裡聚集,歃血立誓要消滅英國人。他們将德國人稱為“蘇拉吉·巴巴”(Suraj Baba,太陽神),傳遞視為神明的皇帝畫像,并高唱贊歌頌揚他要趕走英國人,建立獨立的奧拉昂政權:

日耳曼巴巴要來了。

慢慢地慢慢地趕來。

他們驅除那些魔鬼。

丢去海裡随波逐流。

蘇拉吉·巴巴要來了……

這個故事中突出的一點并不是在于這種希望與現實之間的脫節,而是它們所表達的内容。無權無力的人可以做些什麼?面對無止境的失敗,他們能向誰呼籲來恢複事物的正當秩序?1964年,一位巴布亞的懷疑論者挑戰約翰遜總統信仰的一位使徒時問道:“你知道美國把所有的黑人都殺了嗎?”“你很聰明,”這位使徒回答道,“但你并沒有什麼好辦法來拯救我們。”

差不多與此同時,坦納島上的英國殖民者正在向當地居民灌輸年輕的女王伊麗莎白二世和她英俊王夫的美德,使他們了解到,這位王夫實際上并非來自英國,或希臘,或某個特定的地方。而湊巧的是,火山神的傳說也講述道,他的一個兒子已經變成了人形,遠走高飛,并娶了一個強大的外國女人。菲利普親王曾經在該群島度假,并參加過一個祭祀當地某位酋長的殺豬儀式。他是愛丁堡公爵,而坦納島所在的群島曾經被稱為新赫布裡底群島。在1974年,當地衆多救世主教派的其中之一意識到,此人一定是他們的救世主。

這被證明是天作之合,因為英國王室在自己的權威走下坡路的時候,就越來越依賴于被發明出來的儀式和被創造出來的神話。白金漢宮得知親王被神化的消息之後,立刻開始慶祝和宣傳這個故事,巧妙地将其定位為皇室(以及由此推而廣之的全體英國人)在前大英帝國各地都廣受愛戴的證據,并以此來平衡這位親王在國内不可救藥的種族主義者的壞名聲。這種西方化的興趣反過來又招來了源源不斷的國際關注與訪客,他們來到坦納島調查和報道島民的奇怪“崇拜”,這不僅有助于加強神話在當地的吸引力,甚至影響了它的形态。

一名英國廣播公司的記者在2005年來到這座島上報道該“信仰”,并帶來了王子的前私人秘書編撰的一沓檔案,包括1970年代的官方信件、新聞剪報和其他關于島民信仰的英文描述。他對這些檔案的分享,以及他與當地人的長時間讨論,無意中播下了新的神話,其中很大一部分,正如蘇賓譏諷地指出的那樣,聽起來“就像宮廷的公關稿,描述在欠發達地區舉行的慈善活動”。神話通過不斷地适應、包容和互相補充而保持活力。這是一個雙方互動塑造神話的典型案例:對菲利普親王的神化源自白金漢宮和艦隊街,也源自南太平洋地區。時至今日,還有來自歐洲和美國的白人男子不斷登上坦納島,聲稱自己正在履行回歸之神的預言。

在蘇賓這本令人難以抗拒的曆史、人類學、以及令人振奮的精彩文筆的金曲連唱中,最有力的故事是那些成為了徹底的政治反抗的土著神話塑造。在許多例子中,将白人變為神明的目的是完全颠覆性的:不僅僅是引導殖民帝國的力量來實作自己的目标,而是為了掌握殖民者的力量并使之與他們對抗。1864年,由先知特·瓦·豪梅尼(Te Ua Haumene)上司的毛利人起義,殺死了幾個英國士兵并将隊長的頭顱穿刺在木棍上,成為叛軍對抗其他白人入侵者的保護符,他們也将其視作與天使加百列的神聖聯系。正如他們重新解釋《聖經》,将其解讀為毛利人的土地應該被收複,英國人應該被趕走那樣,他們也借用了一個殖民者的真實嘴巴,使其說出屬于他們的真相。

更令人不安的是,從1920年代開始,英國、法國和比利時的統治者們在新征服的非洲領土上,發現有一種奇怪的靈魂附體的傳染病,患上這種傳染病的原住民會轉變成殖民者的身份。人們在陷入恍惚之後就聲稱自己與紅海總督或某個白人士兵、秘書、法官或帝國行政官員通靈。他們要求戴遮陽帽、喝杜松子酒,像僵屍一樣大批行進,發号施令,并拒絕服從帝國的指令,在撒哈拉沙漠南緣的薩赫勒地區這種傳染病患者自稱為豪卡(Hauka),或“瘋狂”,在埃塞俄比亞和蘇丹他們自稱為薩爾(Zar)。

這種疾病在剛果流行的一個版本聲稱已經為每一個比利時殖民者都創造了神化複制品。每當一個非洲老手加入這場運動時,就會沿用某個特定的殖民者的名字,而他的妻子則沿用此人配偶的名字。通過這種方式,豪卡将整個殖民者群體占為己有,從總督到最低級的辦事員。原住民進入恍惚狀态後,篡奪了殖民者的權威:他們的妻子們用粉筆塗臉,穿上特殊的衣服,用尖銳的聲音喊叫,要求獲得香蕉和母雞,還會在胳膊底下夾着一束羽毛,代表手提包。

因為這種靈魂附體并非故意為之而且折磨人,于是成為一種帝國權力機制難以輕松解決的抵抗手段。一開始,尼日爾的一位名叫霍勒斯·克羅西奇亞少校的地區專員決定用武力鎮壓。他圍捕了六十名主要的豪卡靈媒,将他們用鐵鍊捆綁起來帶到首都尼亞美,囚禁了三天三夜不給食物。然後克羅西奇亞強迫他們承認他們的精神無法與他本尊的力量相提并論,并嘲弄他們說豪卡已經消失。他反複戲弄說“豪卡在哪兒呢?”,還毆打其中的一個靈媒,直到她承認附身的靈魂已經消失。

這反而讓境況變得更糟。一個新的、極其強大的神靈立刻加入了靈魂的萬神殿。在整個尼日爾,村民們現在都被睚眦必報且暴力的克羅西奇亞本人的化身所占有——這一化身也被稱為克羅西西亞、康曼丹、穆古少校或邪惡的少校。此類神化行為是一種儀式化的反抗,是對帝國主義權力的蔑視,它不僅嘲弄而且奪取其權威。

所有這些事例也解釋了為什麼在二十世紀中期,一個強大的、驕傲的、反帝國主義的黑人統治者會在非洲的中心崛起,并能夠讓地球另一端那些因其膚色而被非人化了幾個世紀的人們為他如癡如醉。對于在新世界處于巴比倫之囚的黑人來說,埃塞俄比亞長期以來一直被視為他們的錫安,是他們未來将會回歸的土地。甚至在埃塞俄比亞的新皇帝于1930年登基之前,美國和牙買加就已經有預言昭示黑人彌賽亞的降臨。拉斯塔法裡教成為所有反對白人霸權的人的宗教:把海爾·塞拉西作為在世神明來崇拜,就是反對殖民時期的基督教、種族等級制度和從屬地位,并慶祝黑人的力量。難怪它的信條會傳遍全球,吸引了近百萬的追随者。正如蘇賓這本内容豐富、引人入勝的書所展示的,宗教是一種象征性的行為:盡管我們無法控制環境,但我們都會出于自己的原因,持續地制造自己的神。

(本文英文原文刊于2022年1月13日《紐約書評》,獲作者授權翻譯)