清水河縣的騾馬集市曆史悠久,源遠流長,其曆史可追溯到明朝蒙漢互市之時。明末長城殺虎口外的蒙古土默特部有成千上萬的牛馬羊駝,擁有充盈的皮毛肉食,毛皮用不盡,卻極度短缺布帛、糧食、茶葉、鐵鍋、手工制品……首鄰阿勒坦汗曾屢向明王朝求貢互市,然而屢遭明王朝嚴拒。

阿勒坦汗就屢屢率衆殺進中原,擄掠一些糧食布帛,以解土默特部衆衣食渴求,那時,阿勒坦汗部衆,經常從殺虎口進進出出。到了明隆慶四年(1570年),明廷終于答應與強悍的阿拉坦汗“通貢互市”,1571年漠南蒙古草原部首鄰阿勒坦汗接受明政府“順義王”封号,與明廷訂立信守和平的規約十三條,這就是著名的“隆慶議和”。自此明蒙化幹戈為玉帛,蒙漢友好互市。明政府在長城各鎮東自宣大,西至延甯,開辟了張家口、新平堡、得勝堡、水泉營等互市場所。

蒙漢互市之時蒙古人帶着騾、馬、牛、羊等牲畜,馱着奶食,藥材、皮毛、肉類;漢人趕着車隊,拉着小米,稻谷、鹽巴、山茶、布匹在蒙漢邊界明長城水泉堡紅門口互相貿易。其中為民市的水泉營在今山西省北部的偏關縣境内,與清水河縣北堡鄉毗鄰。至今水泉營外的紅門口互市遺址仍然向人們訴說着這裡曾經的故事,一隊隊軍旅,商賈出沒于長城腳下,出沒于一道道峽谷隘口,去完成他們想完成的生意。

清代至民國初年時,随着清康熙四公主經營多年及旅蒙晉商的輻射、帶動下,清水河的農業、商業、文化得到良好發展,當時“本街商号約有六十餘戶,以山西人為主,加以當時慶享升平,無苛捐雜稅之剝削,鋪殷戶實,比比皆是,商業的繁榮,可謂登峰造極。(1)”,當時騾馬交易多在廟會期間進行,每年四月十八日為古城坡廟會、五月二十五日為雷胡坡廟會、六月十三日為小廟村廟會,廟會期間“刑牲演劇,用答神庥,舉國士女、商民,無不鹹往遊觀(2)”。民國中期後,随着軍閥混戰,盜匪肆虐,日寇侵略縣境内經濟發展停滞不前,騾馬集市也是以受到影響。

新中國成立以來,廟會發生了變化,去掉舊時帶有迷信色彩的祈禱活動,而以物資交流、騾馬交易、配以文藝節目為主要内容。文革時期,物資交流會曾一度停辦,騾馬集市也是以中斷。1983年城關舉辦第一屆物資交流大會,後規模發展越來越大、内容也越來越豐富,2006年城關物資交流大會正式更名為長城文化節,其主要内容為商品交易、文藝表演、騾馬互市三部分,會期一般都是七天至九天,曆年來清水河縣城關鎮的物資交流大會會場設在今第三國小的操場,前來交易的商群眾多。騾馬市場就是其中一項重要的交易,如今随着城市基礎設施的建設,城裡的騾馬市場規模日漸衰落,原清水河縣城關物資流會的騾馬集市已經消失,隻有鄉下的交流會和廟會才可看到。

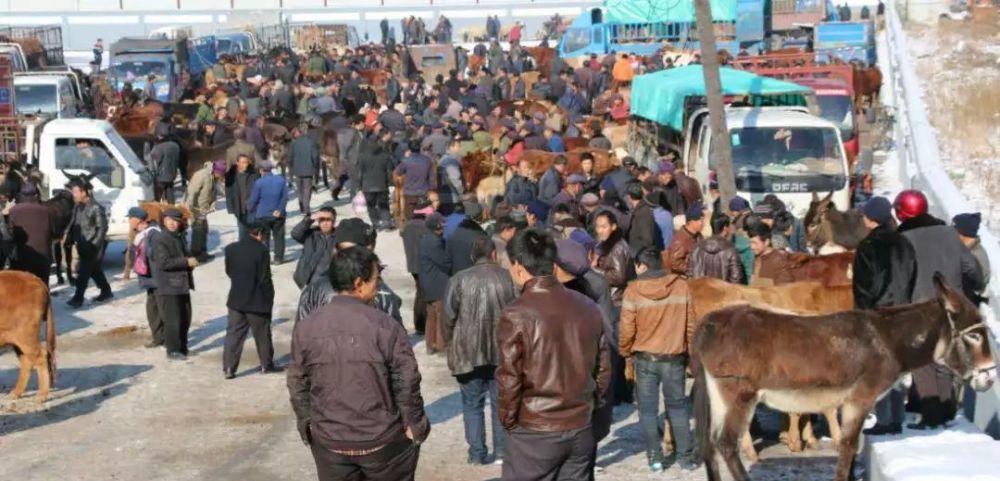

交流會期其間,十裡八村的人都會将自家要交易的騾馬牽來會場。賣主招睐顧客,熱情介紹,成群的商客往來穿梭,在衣袖裡、衣襟下捏手指暗示行價,熱鬧非凡,盛況空前。每年這幾天,将會有數百頭牛、驢、騾、馬湧進交流會現場,完成交易。

有商品交易,就需要有協調賣買雙方的人,這類人稱居間商,在清水河縣地區叫“中介人”或“搭幫的”亦或“說合人”。他們的主要工作是“買空賣空”,即本人不經營任何商品,專門為交易雙方做中介人,推薦商品并協調價格促成交易,自己從買賣雙方中擷取一定利潤。

在騾馬集市中,協調買賣雙方成交的居間商叫“橋牙子”。顧名思義,橋牙分為橋和牙,“橋”指的是市場,過去在歸化城一帶牲畜交易市場俗稱“橋”。作為市場的“橋”或便是由呼和浩特市牛橋引伸而來。

“牛橋長七丈三,寬七尺,下有三個拱形涵洞,是一座石橋,正式的名字叫慶凱橋,由歸化城經營花園的大财主(董家花園的主人)出力,關帝廟的巨慶和尚與歸化各商家集資出錢,為迎接康熙皇帝征讨葛爾丹凱旋歸來而建。”

慶凱橋兩岸地勢開闊,建成後買賣牛的人常在此聚首,久而久之便形成定規,做牛的生意就隻能在這裡經營,于是慶凱橋一帶就成了買賣牛的專門市場。當某個人牽一頭牛在街上走,朋友問他:“到哪裡去?”他說:“上牛橋”大家就知道他是去賣牛了(3)。

慢慢地,歸化城的牲口販子、皮毛商号都在慶凱橋兩岸後沙灘、西河沿一帶交易牛羊、皮毛,是以,人們又稱之為牛橋。每日清晨,這裡牛羊成群,人頭攢動,人喧馬嘶好不熱鬧,成為中國西北最大的牲口交易市場,從牛橋開始,後來歸綏老城的橋一般專指牲畜市場,是專賣馬、牛、羊、駱駝的市場。這就是歸化城“橋”的來曆。這樣,土默川一帶的牙行和“橋”(也就是市場)就挂上了。

“牙”本為“互”字,因字形相近,唐代起被誤寫成“牙”而沿襲。牙即為“牙行”,一種早期的中介,也是延續至今自一種特殊而古老的交易方法。橋“牙行”是牲畜交易過程中專門為買賣雙方說合“生意”并抽取傭金的人。“牙行”一詞在不同時代有不同稱呼,漢代稱驵、驵儈,唐、五代稱牙、牙郎、牙儈,宋以後稱為“牙行”,後來亦稱“牙人”“牙紀”“牙子”“牙商”“牙郎”“互郎”“儈"等。

“橋牙子”不僅從成交雙方抽取酬金,更重要的是在“搞價”中暗中索利,即擷取售購價格差。“橋牙子”是以能取得售購價格差,依靠的是牲畜交易市場上的一種特殊而普遍的搞價方式。人們把這種搞價方式稱為“握捉”或“捏捉”。當買主看中要買的牲畜後,買賣雙方不公開議價,而靠“橋牙子”在雙方間通過一番衣襟底下捏手指的讨價還價,達到雙方認可終而成交。直到成交後,買主與賣主也不言明價格。買主按自己與“橋牙”認可的價格将款付給“橋牙”,“橋牙子”按賣主認可的價格交款。

在這種交易方式中,買主與賣主并不知道雙方成交的實際價格,也無需知道,因為他們付出、收到的都是自己認可的款數,雖然買賣雙方心裡都清楚自己付出、收到的并不是實際成交價,但都情願承認這一事實。

“橋牙”裡面學問頗大。首先要能說會道,嘴皮子麻利。其次要懂牲畜的口齒(歲數)和特點。一般來說,四六口是牲畜最強壯的年齡,也就是指牲畜四至六歲,中渠平十歲零,牙上面的一圈一圈的渠磨平了,就說明老了。捏價時衣襟下搞價方式是握手指頭議價,口中随所握指頭籠統喊價,如“這個整的,加這零的”之類。這種搞價方式隻有雙方心裡明白,第三者既看不見,也聽不明白“這個”到底是多少。

指頭所代數位,在民間較為普遍流行。即:拇指單伸為一,食指、中指并舉為二;食指、中指、無名指并舉為三;拇指曲、四指伸為四;五指并舉為五;拇指與小指伸為六;拇指、食指、中指合而為七(俗稱圪撮)拇指與食指叉開為八;食指圈曲為九;五指翻番為十。五個指頭既可代表個位數又可代表十位、百位、千位至于具體表示數額,就需按當時的市價而定。如當時一頭騾子可賣數百元,那整數即為百位數。如市價為數千元,那整數即為千位數。

在牙行中,對十個數字有特殊稱謂,民間叫這種稱謂為“黑國語”。因為一般人不懂這種牙語,再加牙子們故作深奧的報數法,進而即使成交後牙子喊出價格,别人也聽不懂究竟是多少,即(一)溜(二)欻(三)拼(四)瞎子(五)拐子(六)撓子(七)猴子(八)喬(九)彎(十)圪暸,外行人确實很難确切破譯。

好橋牙看騾馬不用看牙口,就知道這是幾歲口,看眼睛就知道騾馬是否有病。有的橋牙子專跑山西河曲、偏關,蒙地達茂旗、四子王旗挑瘦弱的騾馬買,牽回自己的棚圈裡喂上細料,一個月就能把瘦的騾馬喂得膘肥體壯,一出手就能翻一番的價,但這就偏向“販牲畜”的行當了。

牲畜集市上,買賣雙方同意“橋牙”作中間人,“橋牙”就開始出手,看牲口的牙口、槽道、蹄胯等,先在賣方的袖口裡捏要價,再到買方的袖口裡捏給價,經過幾次袖口裡捏價,多數能夠成交。“牙行”從買賣雙方各抽取交易費,這叫“牙錢”。成交後的牲畜在身上畫圈标記,告訴人們此牲畜已交易,就沒有人再談論了,如此一樁買賣就達成了。

多少年一晃而過,如今農村種田大多數已經實作了農業機械化,曾經作為種田主力的牛馬驢騾也逐漸淡出人們的視線,牲畜集中交易市場也成為不多見的圖畫了。我隐約感受到,把這些故事記錄下,整理出來,訴說一段清水河騾馬互市的曆史,“橋牙子”的由來,“橋牙子”文化,是對漸行漸遠的牲畜集市的最大的紀念。

注:

(1)(2)喬繼延撰《清水河縣概略》,原載于民國二十一年(1933年)4至5月《綏遠民國日報》第四版

(3)鄧九剛著《歸綏老城的“橋”與“牙”》

作者:白文宇