一擔幹柴古渡頭,盤纏一日頗優遊。歸來澗底磨刀斧,又作全家明日謀。

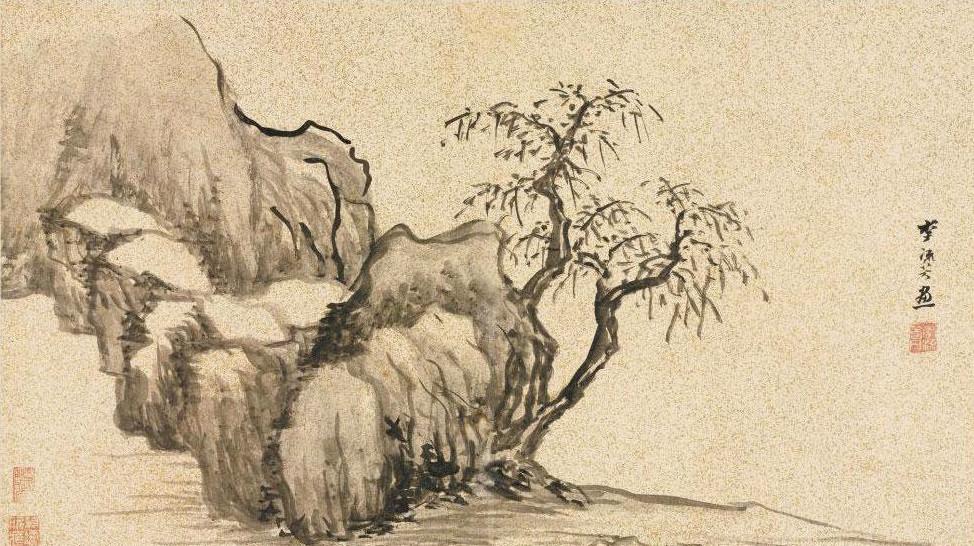

樵夫,是上山砍柴的人。在文人筆下,樵夫和“漁父”一樣,代表了文人墨客對世外高人的美化。這時,他們不是底層的勞動人民,而是隐士一樣的高人。他們站在超脫的立場,觀看凡塵俗世的種種變化。南宋詩人蕭德藻以此為題,寫了一首詩名為《樵夫》。

蕭德藻和楊萬裡是好朋友,有人誇張楊萬裡寫詩好,楊萬裡說,蕭德藻的作品比他好。宋末元初有個叫方回的評論家說,“蕭德藻去世很早,否則他在詩壇上的地位可以超越楊萬裡。”既然有人誇他寫詩好,那就好好品一品這首《樵夫》。

樵夫挑着一擔幹柴前往古渡口,古渡口人來人往,友善賣柴。樵夫用一擔柴可以換取一天的生活盤纏。“優遊”一語雙關,有兩層意思。賣柴的錢,足夠一天的花銷。一天砍一擔柴就可以養活自己,這樣的生活十分悠閑。從後面兩句詩看,蕭德藻更想表達生活悠閑。

賣完柴,回家的路上,樵夫在山澗裡磨斧子。把斧子打磨鋒利,明天又是富足灑脫的一天。看看樵夫的生活,是不是特别讓人羨慕,一擔柴換來衣食無憂。情況真的如此嗎?南宋時期,朝廷受到外敵威脅,百姓生活相當貧苦。陸遊寫過,“身老嘯歌悲永夜,家貧撐拄過兇年”。很明顯蕭德藻在美化生活,故此一定要找出其中的原因。

根據史書記載,蕭德藻這個人生性淡泊,對名利沒有什麼興趣。楊萬裡推薦他當官,他推脫自己身體不好。結合蕭德藻性格特點就可以想明白,他在寫《樵夫》的時候,并沒有采取寫實的手法。樵夫,隻是他作品中的文學意象,他通過塑造理想中的樵夫,表達自己對物欲沒有過多要求。他保持着超然物外的立場,旁觀現實生活。

這就引出了另一個問題,蕭德藻寫這首詩是不是有些消極。同時代的陸遊經常流露出憂思悲憤,蕭德藻好像什麼也不關心,似乎缺少了文人身上的擔當。

這一點,要站在蕭德藻的立場上了解,對于他而言,并沒直接說,樵夫生活得很幸福。隻是人們通過他的描寫,會聯想到美好的一面。也就是說,當樵夫成為一個文學形象後,已經和現實生活中的樵夫脫離了關系。始終要記得,蕭德藻隻是借用樵夫的形象,描寫自己的生活态度。弄清楚這一點,就讀懂了整首詩。

一首詩可以有多種解讀,古人把這種情況稱之為“詩無達诂”。詩的美感,詩的意境,詩的表現力,不同讀者會有不同的了解。