封面新聞記者 張傑

與土地打交道的農耕生活,展示了人與自然最質樸、最親密的關系。種田自然是辛苦的,殺葉積肥,犁田耙田,種秧莳田,管水治蟲,乃至割禾曬谷,每一道農活,都需要付出無數的汗水。尤其是盛夏搶收早稻、搶插晚稻的“雙搶”季節,烈日炎炎,勞動強度巨大,甚為辛勞。與此同時,事情的另外一面是:人們以大地為根基,遵照自然的規律,安排着自己的生活,如此循環往複,周而複始。

這種有節奏、有韻律感的生活,也帶給人們諸多心靈平靜的時刻。與土地親近,遵循四時八節之序,元氣飽滿的狀态,卻是人心不願輕易丢棄的精神财富。尤其對于快節奏,容易感到壓力和焦慮的來說,無疑是一種強大的吸引力。或許,這是每年春節假期,吸引人千裡奔襲回鄉,想要尋找那份與土地、自然親近感,獲得心靈甯靜的一個重要原因。一草一木、一花一樹、山川河流、土地萬物與人類所建立起來的那種肌膚之親,這也許是身處鋼筋混凝土城市中的人們對鄉村心心念念的原因所在。

一個從鄉土走出的作家用文字為家鄉立體作傳

好在總有人記錄我們的鄉村:人們做過的農活,跑過的田埂,吃過的飯菜,童年眺望過的戲台,歡度過的日子。通過文字、文學的打撈,我們得以回望緩慢靜谧、四時有序的鄉村歲月。通過閱讀,親近那些日出而作、日落而息的故園農事。

出生于1969年的湖南作家黃孝紀,故鄉在湖南的一個叫八公分的小山村。這個小山村位于永興、桂陽、郴縣三縣交界處。那是被群山圍繞的偏僻一隅,山嶺郁郁蔥蔥,江流碧波蕩漾,田野土地肥沃。在這一方水土,黃孝紀度過了他難忘的童年和少年時期,直到因為考學離開家鄉。2005年,武廣高鐵動工修建。因為鐵路線南北貫穿而過,八公分新村異地而建,全是裝修一新的樓房,大多三四層,與城鎮小區無異。那些曾為幾代人所熟悉的舊時的鄉村器物,也漸漸被遺忘,漸行漸遠,消逝在歲月深處。

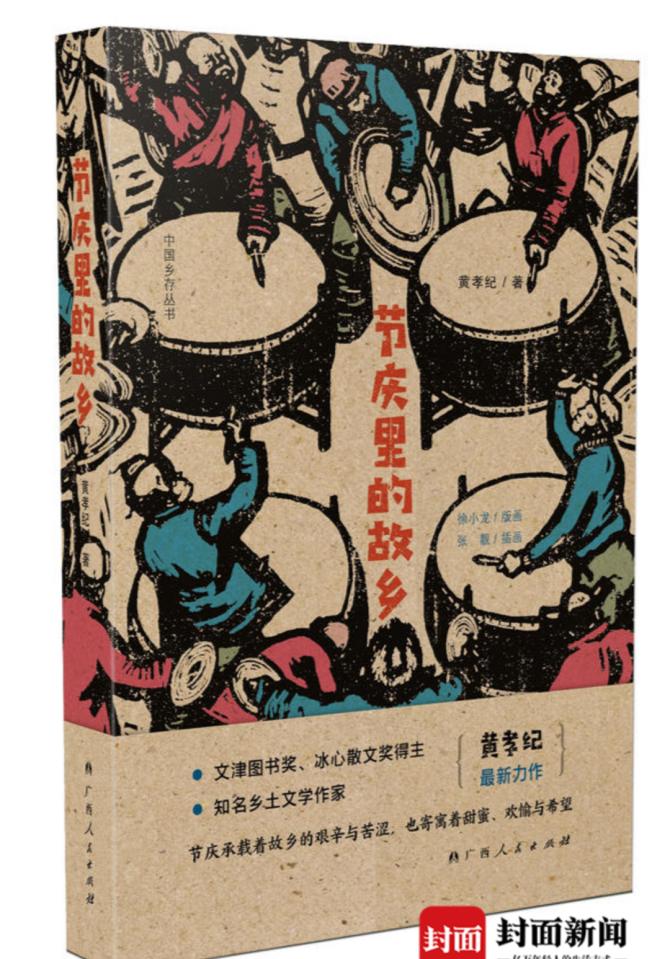

近年來,黃孝紀開始以八公分村為寫作對象,講述鄉村的舊器物、飲食、農事、節慶等,寫出《瓦檐下的舊器物》《一個村莊的食單》《故園農事》等。2022年初,則又推出了新作《節慶裡的故鄉》,由廣西人民出版社以“中國鄉存叢書”系列出版。

“冬至之後,田裡的晚稻,土裡的蕃薯,山上的油茶,都已收獲,農耕的故鄉真正到了冬閑期。曾有許多年,故鄉的年輕人在長日冬閑裡喜愛拜師學藝,學木工的,學油漆的,學吹喇叭拉二胡的,習武學耍獅子的,多種多樣,一村之中,許多人之間都是師徒關系。漫長的冬日,也是鄉村青年男女喜結良緣的季節。在故鄉,無論是說媒定親,還是娶妻嫁女,人們常選擇在冬天舉行這傳統禮儀。亦是以,在我童年和少年時代,冬日裡經常能看到本村的或者外村的迎親隊伍,擡着紅紅的嫁妝,喜氣洋洋地走在村前的田間小路上。那些進入朝門,嫁到我們村莊的新娘子,從此成了我們這裡的人,為人妻,為人母,生兒育女,勤儉持家,與這方土地血脈相連,一生相守。”字裡行間,溫暖的文字,仿佛可以穿透時光,帶我們回到那個靜谧的鄉村歲月。

在《節慶裡的故鄉》,黃孝紀講述作者故鄉春、夏、秋、冬四季的四十種鄉村重要節慶習俗, 讓讀者看到一個傳統農耕村莊,是如何通過節氣表達生活的喜怒哀樂。

随着傳統農耕時代的漸行漸遠,随着城市化程序的加快,圍繞土地而生長出來的一整套勞動、生活方式也都在悄然改變、甚至消失不見。然而,生産、生活方式可以改變,物質條件會提高,但因為質樸的農業生活方式締結的人與人的情感,卻不會輕易變化。

在《故園農事》這本書中,黃孝紀記錄了犁田、雙搶、交公糧、采藥草、摘油茶、放牛、養蜂、打鐵、補鍋、彈棉被等近60種農事。這些農事,有的已不多見,有的已為現代化器械替代。農事也不僅僅是跟種田有關。農閑是鄉村興修水利和各項大型建設的大好時機。黃孝紀所在的村前江上的石壩,稻田間那一條條修長的水圳,村旁那俗稱山塘的小水庫,都是一輩輩的鄉人,用無數的勞動和汗水建成的。他的童年見證了那個全民修水庫的時代的尾巴,曾跟随送飯的母親到鄰村水庫工地上,見到過熱烈勞動場面,印象深刻。

提醒我們更加敬畏和感恩養育過我們的鄉土

民以食為天。家鄉的食物是很多人在外很多年都念念不忘的。在《一個村莊的食單》中可以看到七十餘種南方鄉村家常食物的描述,稱得上是一個舌尖上的南方鄉村,再現一個南方村莊的炊煙歲月。 “那個時候,村莊除了種植稻米、蕃薯這兩種主糧外,小麥、高粱、花生、豆子等雜糧也多,園土裡的白菜、蘿蔔、辣椒、茄子、南瓜、冬瓜等四時菜蔬,品種就更加豐富。至于葷腥,豬是家家戶戶都養的,喂的是豬草和谷物,豬仔養到出欄宰殺需要一年多時間,完全有一個自然成長的過程;雞、鴨、鵝的養殖也很普遍,它們完全是處于一種散養狀态,活力十足;村前的池塘衆多,平素都養了草魚、鲢魚、鳙魚、鯉魚等家魚,池水來自溪流或山泉,碧波蕩漾;而在廣闊的稻田,深水的江流和溪圳,野生的黃鳝、泥鳅、鲫魚、田螺、蝦子、螃蟹等也十分常見。在這樣的環境中擷取的食材,以如今的眼光看來,無疑是綠色無污染的。而在那時,村人的腦海裡尚沒有食材污染的概念,這一切食材的取得全是順應着天道自然。那時候,故鄉人家的炊具也簡單。煮飯用鼎罐,蒸飯用木甑或瓦缽。煮菜用的是小鐵鍋,配有木蓋和長柄菜勺。這隻小鐵鍋,也常用來炒豌豆、黃豆、花生、瓜子之類的應季土産,在夏秋晴好的日子,還會用來做燙皮。另有一隻大鐵鍋用來燒水泡茶,蒸木甑飯、焖蕃薯、焖芋頭、蒸饅頭、蒸餃粑、做米豆腐也都離不開它。調味品也隻有簡單的幾樣:鹽、辣椒灰、土醬油以及蔥、蒜、香芹和姜。油則用的是自家熬的豬闆油和打榨的茶油。一年中,絕大多數日子,竈裡燒的是柴火,隻有到了寒冬季節,才燒煤炭。我的童年和少年時代,就是吃着母親用這些天然的食材和簡單的炊具烹制出來的粗糙卻噴香的飯食、菜肴、點心、茶飲度過的。”

工欲善其事,必先利其器。在《瓦檐下的舊器物》中,則可以看到近百種鄉村舊器物。全書按照空間順序分為六輯:卧房、竈屋、廳屋、巷子、禾場、田野,由近及遠,同時這也是農人一天的勞作路線。每一輯中器物的先後順序也做了精心設計,如第一輯按照村人一生中會用到的器物的大緻順序排列;第二輯按照村人吃一頓飯會用到的器物的大緻順序排列;第三輯把木工箱放第一篇,其餘各篇均是木工造就的器物;第四輯大緻以村莊的一天為序;第五輯大緻以稻谷收獲用到的器物為序;第六輯大緻以春夏秋冬四季先後用到的器物為序,最後以木橋收尾,走過木橋,作者也走出了故鄉。

在城市化的程序中,工業化的興起和加速,鄉人不再局限于農耕,人們的生活更為豐盈,有了更多的可能性。不過,那裡曾傳承了一代又一代人的民俗風情,那裡曾升騰着我們的炊煙歲月,沉澱着幾代人的艱難、苦難、努力以及歡愉,卻值得在記憶裡回想,提醒我們,更加懂得敬畏和感恩養育過我們的鄉土。