封面新闻记者 张杰

与土地打交道的农耕生活,展示了人与自然最质朴、最亲密的关系。种田自然是辛苦的,杀叶积肥,犁田耙田,种秧莳田,管水治虫,乃至割禾晒谷,每一道农活,都需要付出无数的汗水。尤其是盛夏抢收早稻、抢插晚稻的“双抢”季节,烈日炎炎,劳动强度巨大,甚为辛劳。与此同时,事情的另外一面是:人们以大地为根基,遵照自然的规律,安排着自己的生活,如此循环往复,周而复始。

这种有节奏、有韵律感的生活,也带给人们诸多心灵平静的时刻。与土地亲近,遵循四时八节之序,元气饱满的状态,却是人心不愿轻易丢弃的精神财富。尤其对于快节奏,容易感到压力和焦虑的来说,无疑是一种强大的吸引力。或许,这是每年春节假期,吸引人千里奔袭回乡,想要寻找那份与土地、自然亲近感,获得心灵宁静的一个重要原因。一草一木、一花一树、山川河流、土地万物与人类所建立起来的那种肌肤之亲,这也许是身处钢筋混凝土城市中的人们对乡村心心念念的原因所在。

一个从乡土走出的作家用文字为家乡立体作传

好在总有人记录我们的乡村:人们做过的农活,跑过的田埂,吃过的饭菜,童年眺望过的戏台,欢度过的日子。通过文字、文学的打捞,我们得以回望缓慢静谧、四时有序的乡村岁月。通过阅读,亲近那些日出而作、日落而息的故园农事。

出生于1969年的湖南作家黄孝纪,故乡在湖南的一个叫八公分的小山村。这个小山村位于永兴、桂阳、郴县三县交界处。那是被群山围绕的偏僻一隅,山岭郁郁葱葱,江流碧波荡漾,田野土地肥沃。在这一方水土,黄孝纪度过了他难忘的童年和少年时期,直到因为考学离开家乡。2005年,武广高铁动工修建。因为铁路线南北贯穿而过,八公分新村异地而建,全是装修一新的楼房,大多三四层,与城镇小区无异。那些曾为几代人所熟悉的旧时的乡村器物,也渐渐被遗忘,渐行渐远,消逝在岁月深处。

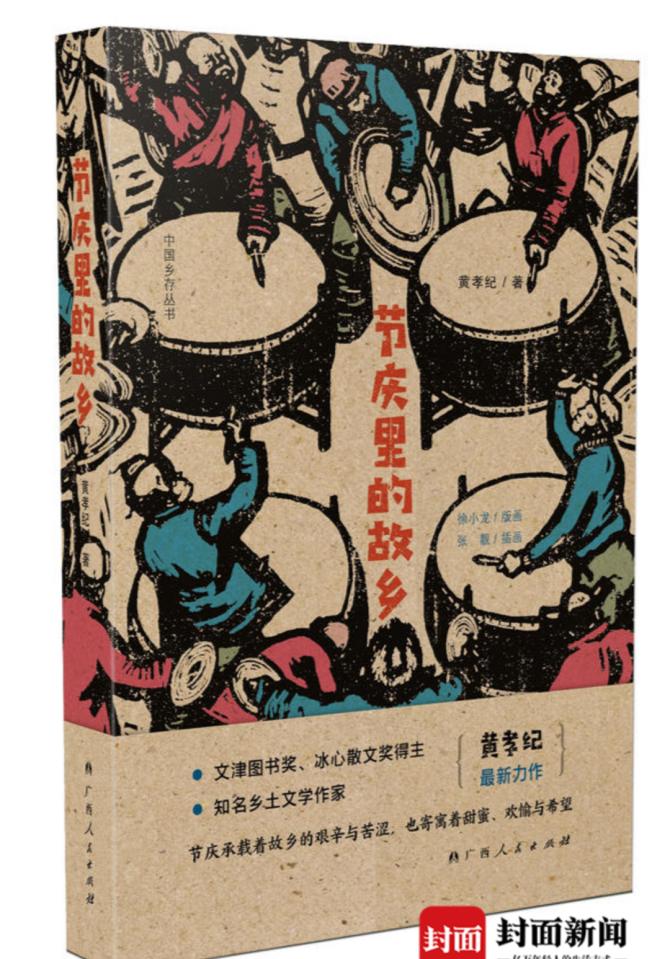

近年来,黄孝纪开始以八公分村为写作对象,讲述乡村的旧器物、饮食、农事、节庆等,写出《瓦檐下的旧器物》《一个村庄的食单》《故园农事》等。2022年初,则又推出了新作《节庆里的故乡》,由广西人民出版社以“中国乡存丛书”系列出版。

“冬至之后,田里的晚稻,土里的红薯,山上的油茶,都已收获,农耕的故乡真正到了冬闲期。曾有许多年,故乡的年轻人在长日冬闲里喜爱拜师学艺,学木工的,学油漆的,学吹喇叭拉二胡的,习武学耍狮子的,多种多样,一村之中,许多人之间都是师徒关系。漫长的冬日,也是乡村青年男女喜结良缘的季节。在故乡,无论是说媒定亲,还是娶妻嫁女,人们常选择在冬天举行这传统礼仪。亦因此,在我童年和少年时代,冬日里经常能看到本村的或者外村的迎亲队伍,抬着红红的嫁妆,喜气洋洋地走在村前的田间小路上。那些进入朝门,嫁到我们村庄的新娘子,从此成了我们这里的人,为人妻,为人母,生儿育女,勤俭持家,与这方土地血脉相连,一生相守。”字里行间,温暖的文字,仿佛可以穿透时光,带我们回到那个静谧的乡村岁月。

在《节庆里的故乡》,黄孝纪讲述作者故乡春、夏、秋、冬四季的四十种乡村重要节庆习俗, 让读者看到一个传统农耕村庄,是如何通过节气表达生活的喜怒哀乐。

随着传统农耕时代的渐行渐远,随着城市化进程的加快,围绕土地而生长出来的一整套劳动、生活方式也都在悄然改变、甚至消失不见。然而,生产、生活方式可以改变,物质条件会提高,但因为质朴的农业生活方式缔结的人与人的情感,却不会轻易变化。

在《故园农事》这本书中,黄孝纪记录了犁田、双抢、交公粮、采药草、摘油茶、放牛、养蜂、打铁、补锅、弹棉被等近60种农事。这些农事,有的已不多见,有的已为现代化器械替代。农事也不仅仅是跟种田有关。农闲是乡村兴修水利和各项大型建设的大好时机。黄孝纪所在的村前江上的石坝,稻田间那一条条修长的水圳,村旁那俗称山塘的小水库,都是一辈辈的乡人,用无数的劳动和汗水建成的。他的童年见证了那个全民修水库的时代的尾巴,曾跟随送饭的母亲到邻村水库工地上,见到过热烈劳动场面,印象深刻。

提醒我们更加敬畏和感恩养育过我们的乡土

民以食为天。家乡的食物是很多人在外很多年都念念不忘的。在《一个村庄的食单》中可以看到七十余种南方乡村家常食物的描述,称得上是一个舌尖上的南方乡村,再现一个南方村庄的炊烟岁月。 “那个时候,村庄除了种植稻米、红薯这两种主粮外,小麦、高粱、花生、豆子等杂粮也多,园土里的白菜、萝卜、辣椒、茄子、南瓜、冬瓜等四时菜蔬,品种就更加丰富。至于荤腥,猪是家家户户都养的,喂的是猪草和谷物,猪仔养到出栏宰杀需要一年多时间,完全有一个自然成长的过程;鸡、鸭、鹅的养殖也很普遍,它们完全是处于一种散养状态,活力十足;村前的池塘众多,平素都养了草鱼、鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼等家鱼,池水来自溪流或山泉,碧波荡漾;而在广阔的稻田,深水的江流和溪圳,野生的黄鳝、泥鳅、鲫鱼、田螺、虾子、螃蟹等也十分常见。在这样的环境中获取的食材,以如今的眼光看来,无疑是绿色无污染的。而在那时,村人的脑海里尚没有食材污染的概念,这一切食材的取得全是顺应着天道自然。那时候,故乡人家的炊具也简单。煮饭用鼎罐,蒸饭用木甑或瓦钵。煮菜用的是小铁锅,配有木盖和长柄菜勺。这只小铁锅,也常用来炒豌豆、黄豆、花生、瓜子之类的应季土产,在夏秋晴好的日子,还会用来做烫皮。另有一只大铁锅用来烧水泡茶,蒸木甑饭、焖红薯、焖芋头、蒸馒头、蒸饺粑、做米豆腐也都离不开它。调味品也只有简单的几样:盐、辣椒灰、土酱油以及葱、蒜、香芹和姜。油则用的是自家熬的猪板油和打榨的茶油。一年中,绝大多数日子,灶里烧的是柴火,只有到了寒冬季节,才烧煤炭。我的童年和少年时代,就是吃着母亲用这些天然的食材和简单的炊具烹制出来的粗糙却喷香的饭食、菜肴、点心、茶饮度过的。”

工欲善其事,必先利其器。在《瓦檐下的旧器物》中,则可以看到近百种乡村旧器物。全书按照空间顺序分为六辑:卧房、灶屋、厅屋、巷子、禾场、田野,由近及远,同时这也是农人一天的劳作路线。每一辑中器物的先后顺序也做了精心设计,如第一辑按照村人一生中会用到的器物的大致顺序排列;第二辑按照村人吃一顿饭会用到的器物的大致顺序排列;第三辑把木工箱放第一篇,其余各篇均是木工造就的器物;第四辑大致以村庄的一天为序;第五辑大致以稻谷收获用到的器物为序;第六辑大致以春夏秋冬四季先后用到的器物为序,最后以木桥收尾,走过木桥,作者也走出了故乡。

在城市化的进程中,工业化的兴起和加速,乡人不再局限于农耕,人们的生活更为丰盈,有了更多的可能性。不过,那里曾传承了一代又一代人的民俗风情,那里曾升腾着我们的炊烟岁月,沉淀着几代人的艰难、苦难、努力以及欢愉,却值得在记忆里回想,提醒我们,更加懂得敬畏和感恩养育过我们的乡土。