唐孫承嗣夫婦墓發掘簡報(下)

陝西省考古研究所 西安市文物保護考古所

[原載《考古與文物》2005年第2期,原文較長,分三次轉載]

[如有引用,請以原文為準]

三、結語

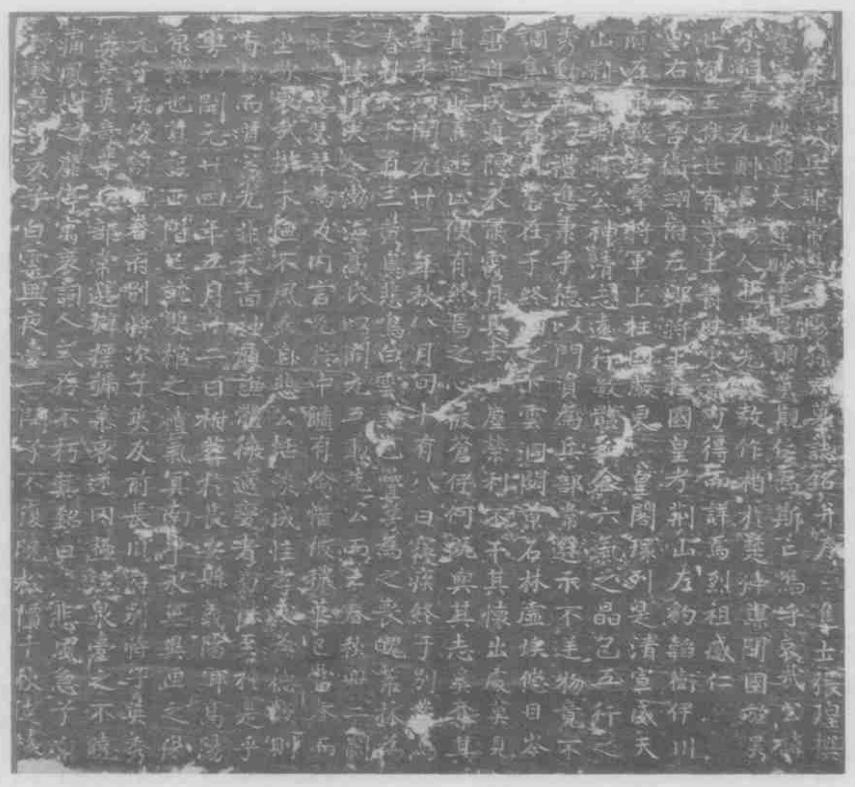

墓主孫承嗣出身戎馬世家。祖父孫感仁,任唐右金吾衛翊府左郎将、上柱國。父親孫荊山,任左豹韬衛、伊川府左果毅遊擊将軍、上柱國。孫承嗣以門蔭成為兵部常選。有二子擔任過折沖府别将之職,三個兒子也是兵部常選。志文為研究唐代府兵、門蔭制度提供了新資料。

這是一座合葬墓,據兩墓志記載,夫人高氏于開元五年(717年)葬于長安縣義陽鄉高陽原,孫承嗣于開元二十四年(736年)袝葬此處。從有關遺迹遺物推測,該墓應是開元五年高氏下葬時開鑿而成,出土器物絕大多數是孫承嗣合葬時的陪葬品。該墓結構完整,出土遺物豐富,紀年明确,為唐墓的編年研究提供了很好的資料。

該墓出土的陶俑種類十分豐富,有十二時俑、牽駝俑、立俑、奏樂俑、百戲俑及駝馬等家畜。鎮墓俑不見天王俑和鎮墓獸,僅見十二時俑,反映了唐墓随葬俑種類的變化。該墓出土的十二時俑是目前所知兩京地區唐墓中最早的一例。開元二十年編成的開元禮提到喪葬明器有“四神”,尚未把“四神十二時”合起來并稱,開元二十七年李林甫等奉敕注就的《唐六典》提到的有“當圹、當野、祖明、地軸”,兩書所記當是同一時期的墓葬制度,六典中的“當圹、當野、祖名、地軸”應該就是開元禮中的“四神”,即兩天王俑和兩鎮墓獸。此墓紀年為開元二十四年,從文獻記載來看,當時尚未形成随葬十二時俑的制度和風俗。此後的憲宗元和元年條疏和武宗會昌元年禦史台奏請條疏都是把四神十二時合起來并稱的。

百戲俑中裝扮成戴鬥笠的下層百姓和脖子上有瘤狀贅生物的瘿人都是首次發現,與其他幾件百戲俑一樣,是供人取樂的。敦煌三二二窟唐代壁畫繪有戴鬥笠的纖夫形象,着裝與此墓出土的陶俑相似。但是此墓出土的戴鬥笠俑神态卻是扮作下層百姓,作滑稽逗人的表演。

墓葬中出土一件男裝仕女俑生動地反映了當時“女着男裝”的習俗。另一件俑标本M12:161缺頭,體量較小,着裝、姿态與上件相近,但背後頸下殘存風帽下部,推測原應頭戴風帽。此俑出土于墓道填土中,可能是夫人高氏下葬時的陪葬之物。

孫承嗣作為兵部常選,沒有任何品級,但使用的墓葬形制和随葬品都與品官不相上下,從中不難看出當時競相厚葬的風習。墓主出身官宦之家,應是借助祖輩的權勢使用了規格較高的葬制。同時這也與當時喪葬制度未有關于庶人明器數量的規定有關。據《唐會要·葬》記載,開元二十九年才開始限制庶人為十五事。

參加發掘者:嶽連建 張全民 王久剛 李明 胡小亭 王志宏

執筆:張全民 劉呆運 王久剛 李明

繪圖:馮力榮 黨曉婷 王志宏

攝影:張明惠

注釋:

王去非:《四神、巾子、高髻》,《考古通訊》1956年5期。

《唐會要》卷38。

參見沈從文:《中國古代服飾研究》279頁,世紀出版集團上海書店出版社2002年版。