如果讓你選,美國西部牛仔和中國牧牛人你覺得哪個好?19世紀60年代,數以千計的年輕人前往美國西部大牧場,他們有的是中西部農場的小夥子,有的是尋求冒險的英國人,有的是退伍的士兵,有的是黑人奴隸,甚至有來自邊境的墨西哥人,最後他們都成了一種人:牛仔,那麼美國西部牛仔到底是幹什麼的?跟中國的牧牛人有差別嗎?

長按點贊加關注,跟小明一起來了解:美國西部牛仔背後的真相

從16世紀開始,歐洲移民和殖民者陸陸續續将牛帶到了美國西部,帶來的牛大部分都是西班牙牛和英國牛,那時候的牛可不像現在的牛這麼溫順,像西班牙鬥牛裡的牛一樣,性情粗野,極難管理,但是非常能适應美國西部艱苦的環境。

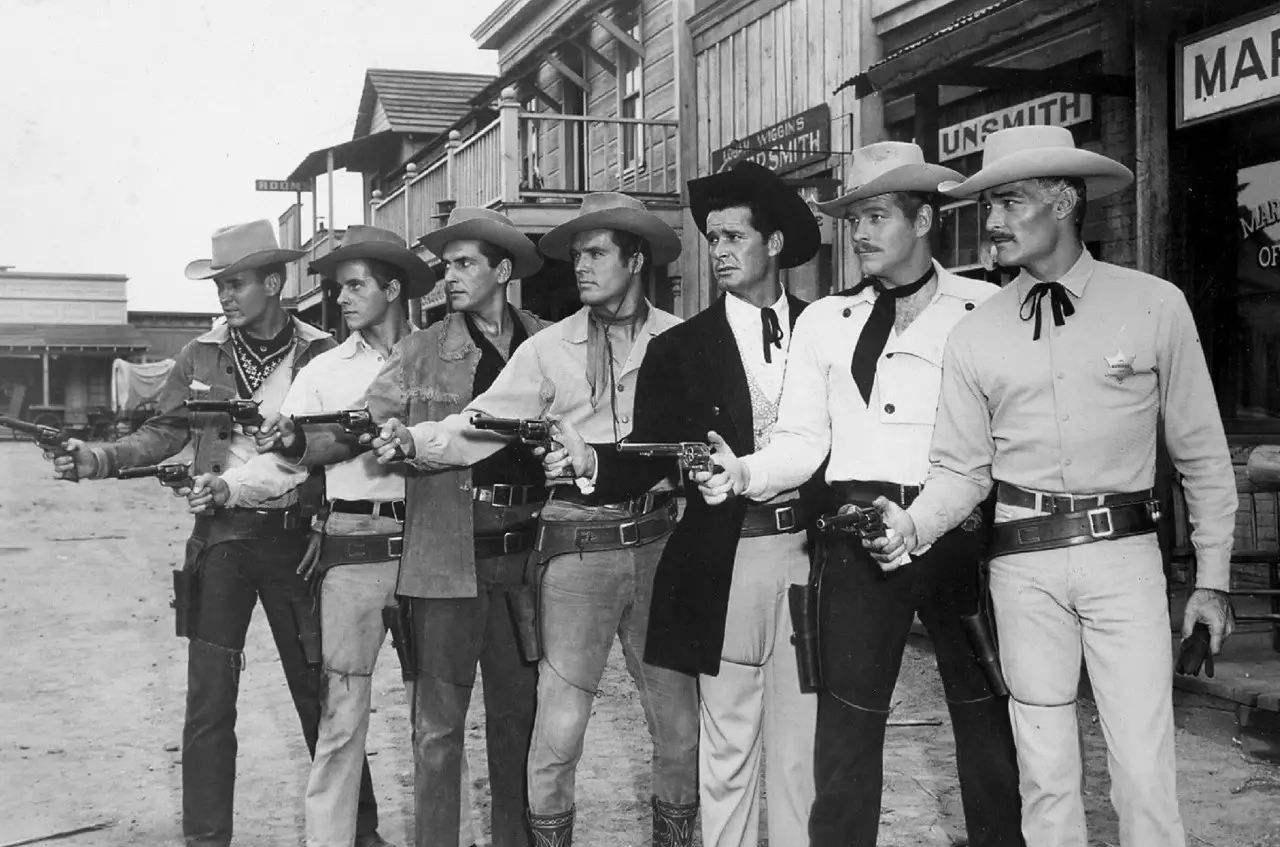

到19世紀,橫貫美國東西部的太平洋鐵路竣工,美國東部城市向西部大牧場開放,19世紀60年代,美國社會動蕩不安,很多黑人奴隸大量的湧進美國德克薩斯,由于德克薩斯畜牧業的快速發展和北方地區對牛肉需求量的大量增加,牛仔開始在德克薩斯迅速的興起,得克薩斯也是以被後人稱為牛仔的故鄉,影視劇中的牛仔英俊潇灑、在草原上騎着馬風馳電掣懲惡揚善,而真實的牛仔,不能說一模一樣吧,隻能說是毫無關系。

首先真正牛仔們并不都是白人帥哥,而是由白人、黑人、印第安人、墨西哥人等衆多人種構成的,牛仔的生活十分枯燥無味,日常工作主要是“巡邊”和“圍場”。“巡邊”就是牛仔們每天沿着牧場邊界巡查,防止有牛跑出去,也防止别的牧場的牛混進來,更要防範偷牛賊,“圍場”分為春秋兩季,春季“圍場”主要是給新生打上烙印。秋季“圍場”則主要是挑出肥壯的牛去販賣,長年累月的風吹日曬,牛仔們的皮膚都黝黑粗糙,長期騎馬更使得牛仔們雙腿大多畸形,成了八字腿,這種牛仔又是怎麼成為美國人嘴裡名震四方然後邂逅魅力女郎的俠客的呢?

你有沒有想過,同樣是放牛娃,為什麼美國西部牛仔“名揚海外”,中國的牧牛人卻無人問津?這完全得益于早期美國文學和影視作品的極力塑造,他們把牛仔性格化,英雄化,拍成電影,被衆人熟知,反觀咱們國内,你看過有哪個導演會特意去拍放牛的嗎?

美國最早的牛仔故事鼻祖是美國1860年《畢逗一角錢小說》一書,書種描寫的牛仔無不雄性張揚、陽剛十足,後來的影視劇中牛仔總是騎在馬背上,身着很酷的帽子和靴子,随身攜帶槍支,還能抱得美人歸,盡管真正的牛仔隻是被牧場主雇傭的馬背勞工,每天的工作就是在不斷地趕走别人的牛和趕回自家的牛這兩件事情上琢磨。

甚至牛仔在當時的地位是非常低的,收入也很低,并不受到尊重,也得不到女性的喜愛,真實的牛仔不會攜帶槍支,這是不被允許的,他們也不會總是騎在馬背上,因為他們沒有自己的馬,馬可不便宜,他們的坐騎由牧場主提供,更多的時候他們喜歡騎駱駝。

這樣看來,美國西部牛仔跟中國的牧牛人也沒什麼差別,就拿内蒙古的放牧人來說,古代的遊牧民族其實生活也是很艱苦的,頂着風吹日曬放牧,放牧的過程一刻也不能松懈,防止牛羊跑掉,也防止一些野生動物來偷牛,古代的牧民牧牛主要是為了和南邊的漢人交換物資,比如糧食、布料、瓷器、茶葉及各種生活物資或者用來交稅,他們自己是舍不得吃牛羊肉是以說美國西部牛仔跟中國牧牛人本質上是一樣的,都是勞動人民,不過美國牛仔是勞工,咱們中國牧牛人牧的都是自己的牛,中國北方現在還有大量的放牧人,那麼美國現在還有牛仔嗎?

你有沒有想過,為什麼美國西部牛仔消失了,美國牛仔文化卻經久不衰?其實西部牛仔并沒有消失,雖然在10世紀80年代中期,美國牛仔的生活方式宣告結束,美國西部牛仔的全盛時期,從1865年到1890年,隻不過存在了短短25年,當時美國40%的土地都用來畜牧了,牛肉供大于求,導緻價格大跌,很多牧場破産,1886年冬天一場大風暴毀滅了數以萬計的牛隻,陷入絕望的牧場主開始安裝鐵絲網栅欄來控制喂養牛群,再也不需要牛仔放牧了,是以牛仔從此銷聲匿迹。

不過牛仔文化并沒有從曆史中退出,美國西北部的俄勒岡州也儲存了許多牛仔遺風,俄勒岡州地域廣闊,山川連綿,有許多青翠的草場和牧場,很多人口仍然在為草場和牧場工作,牛仔文化也在繼續傳承,美國的一些鄉村地區也還儲存了牛仔文化的某些形式,比如牛仔競技,牛仔競技有無鞍騎野馬或者野牛,必須堅持多少秒不被野馬甩下來就算赢,還有奴牛、套牛、鬥牛等等活動。

而在咱們中國北部,現在也存在着大量放牧人,但他們的生活不再像過去那般艱苦了,像内蒙古這些草原牧區上,他們雖然看似生活在偏遠落後的草原上,其實很多都是真正的隐形富豪,而且現在咱們國内牧民的日常生活中也融入了高科技元素,甚至可以用航拍器就觀察距離很遠的牲畜情況,相比于過去必須騎馬去追蹤輕松惬意好多,而且牛身上也可以安裝定位器,足不出戶用手機就能檢視自家牛群的位置,既省心又安心,像這樣的智慧牧場,内蒙古有好多,智慧放牧改變的不僅是草原牧民們幾千年來逐水草而居的遊牧生活,也印證了大陸不管是科技還是畜牧業都取得了很大的進步。

對此,你有什麼想說的?又有什麼獨到的見解呢?歡迎留言與大家一起讨論!