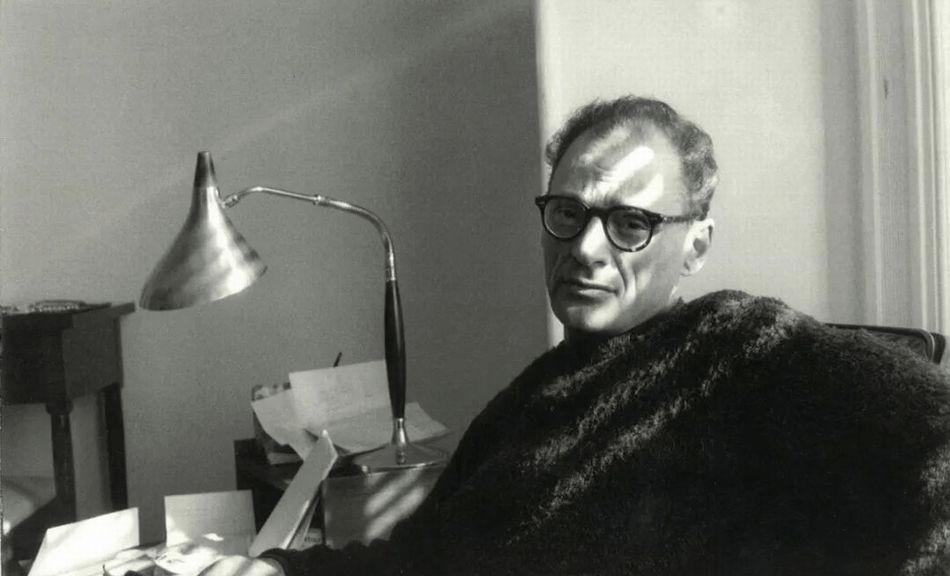

阿瑟·米勒

阿瑟·米勒是20世紀美國批判現實主義文學的代表人物,代表作《推銷員之死》《薩勒姆的女巫》。

阿瑟·米勒作為20世紀美國最重要的劇作家之一,創作了大量的現實主義劇作。他與尤金·奧尼爾、田納西·威廉斯并稱為20世紀美國戲劇三大家。

阿瑟·米勒出生于1915年,他的成長階段正好經曆了美國曆史上的大蕭條和戰争,這段經曆對他創作産生了很大的影響。他比其他人更能深刻認識到現代工業化社會生活中的人們是多麼的脆弱和缺乏安全感。

他的父親是個體工商戶,後來因為經營不善而倒閉,而他自己的學習成績也很一般,甚至因為交不起學費而上不了大學,不得不到一家汽車配件的倉庫工作。工作期間,他利用每天上下班的時間閱讀了大量的書籍,這讓他愛上了看書和寫作。

他一邊打工生活,一邊看書、學習、創作,終于獲得了成功。在社會底層的這段經曆在他的作品中都有充分的反映。比如《推銷員之死》。

《推銷員之死》

《推銷員之死》是他的成名作,也是他最具代表性的作品。故事并不複雜,就是講主角威利·洛曼,一個社會底層、普通美國人追夢但最終幻滅的故事。

威利·洛曼是一個業務員,他是一個熱愛生活、精明能幹、勤奮努力的人,他不是一個沒有理想的人、沒有價值觀的人,恰恰相反,他有着強烈的理想和抱負。有着強烈跨越階級的願望,成為令人尊敬的上層社會的人的願望。

威利·洛曼一直把他的哥哥本和成功的推銷員戴維·辛格曼視為自己的典範。他的哥哥本是一個在非洲淘金成功的冒險家;戴維·辛格曼是一個成功的推銷員,他不用辛苦地去跑客戶,隻需要一個電話,就能賣出産品、談成生意。

這兩個人都是威利·洛曼身邊的人,他們兩個人奮鬥的成功給了他很大的信心。每當他對自己的工作和人生有所懷疑和猶豫的時候,他就會用這兩個人的傳奇故事鼓勵自己,讓自己對生活有信心,不要放棄,隻要努力,終究有一天,你也會成功,成為像他們那樣的人。

那麼,他成為了嗎?好像沒有。他在推銷員的位置上幹了36年,從年輕幹到中年,再到老年,消耗了人生最寶貴的時光。60多歲的他,還是幹着最基層推銷員的工作,每天拿着産品出去推銷,賣出多少貨,拿多少提成,跟一個年僅20歲剛入行做業務的新人一樣。

收入很不穩定,缺乏保障,而且随着年齡的增長,他感到越來越力不從心,體力和腦力越來越不夠用。開車出去推銷的時候經常記憶斷片造成事故,忘記事情,收入也大為縮減。他已經不适合做推銷員了,還面臨着失業的挑戰,但他還要生存下去,面對家庭和妻子,他必須努力掙錢養家。

甚至在沒有收入的時候,他為了自尊又不能對妻子實情相告,隻得每周向朋友查理借50塊錢來償付買房的分期付款,還要說是自己賺的。

當威利·洛曼感覺自己已經無法實作夢想的時候,他又把希望寄托到了兩個兒子身上。然而眼前的兩個兒子已經三十多歲了,一個是小職員,一個是農場勞工。除了會吹牛以外并沒有什麼本事,更沒有什麼事業可言。

更使他寒心的是發現兩個兒子并不愛戴和尊重他。在餐廳裡他感到不舒服去廁所時,兩個兒子不僅不去照顧他,反而對别人說,“那不是我父親,”他們帶着新結識的女朋友走了,把年邁的父親留給陌生人去照管。

他的大兒子比夫本來有發迹的希望,因為比夫高中時是學校的明星運動員,得到了三個大學給他獎學金的承諾。在畢業考試前自以為勝券在握,不用功讀書,還得罪了數學老師,使得數學考試不及格。

比夫希望父親能去向老師求情,于是他去找父親。沒想到在旅館中撞見父親正在和别的女人偷情。

威利·洛曼的偷情使得他喪失在兒子比夫心中崇高的形象。尤其是當比夫看到威利·洛曼本應送給媽媽的絲襪卻送給了一個莫不相幹的女人時,他的震怒與氣憤無以言表。

最終比夫沒有去補考數學,失去了上大學的機會。不僅如此,父子之間也出現了一道無法彌補的裂痕。這種父子間的沖突持續了整整15年。

之後比夫一直幹着最底層的工作,發迹更是渺茫。三十多歲的比夫想通過做生意來實作人生逆襲,但他沒有本錢。于是他期待曾經有着一些交情的大商人奧利弗能借給他錢,結果他在等待7個小時後,得到的竟然是奧利弗的冷眼。奧利弗根本看都沒看他一眼。

比夫既失望又憤怒,創業也無望了,資本家太現實,交情隻不過都是金錢,你能帶給他利益,就有交情,沒有利益也就沒有交情。生氣的比夫離開的時候順手偷走了一隻對他來說根本沒用的鋼筆。

兒子比夫這邊發迹的希望破滅,威利·洛曼這邊也是。他向他的老闆申請到辦公室上班,結果遭到了老闆的拒絕。

所有的希望破滅後,威利·洛曼很絕望。他漫無目地的開着車,想起了自己年輕時驅車來往于新英格蘭地區的幾個州開展推銷業務,看到了自己當年曾是那樣熱情勤勉地投身于推銷事業并充滿無限的成就感,他眼前不時浮現出十幾年前他給老闆帶來豐厚的利潤及為自己建立起友誼和信任的推銷網的一幕幕情景。

想着想着,他開始幻想了,他幻想自己憑着多年的推銷經驗能夠自己創業開一家公司,或者至少成為受雇公司的合夥人,得到期權。幻想着他的大兒子比夫憑着自己的運動天賦獲得了事業上的成功。

不過随着車子的熄火,他的幻想停止了,回到現實世界。他發現,自己奮鬥了一生卻一無所有,年老力衰,一事無成。生活的重壓,微薄的收入,一身的債務,糟糕的親子關系,兒子們的不成器,競争激烈的社會,茫然無措的未來,夢想的破滅等等一切讓他精神崩潰,最終他選擇結束自己的生命。臨死之前,他還幻想自己的死能使得家人得到一筆保險賠償金讓妻子和孩子的生活能好過一點,踐行自己最後的價值。

威利·洛曼讓千千萬萬的美國人看到了自己,引起了強烈的共鳴。他們本來就是如同威利·洛曼一樣的普通人,或者他們曾經也有過威利·洛曼一樣的經曆和人生。

總之,《推銷員之死》塑造出威利·洛曼打動了很多美國人,讓他們感同身受。其實,在美國,幾乎人人都做過或者做着美國夢,但能實作這個夢的人卻絕無僅有。威利·洛曼不願意面對這個現實,一生都在做着這個夢,還把這個夢寄托到了兒子們身上。然而都隻是夢而已。

虛幻的美國夢

美國,曾經是有夢的。

當年,最開始踏上美國的那一批人,來到這廣闊無垠的北美大陸上,人少地廣,資源豐富,社會競争力弱,簡直就是一片空白,到處都充滿了成功的機遇,是以,早期的美國拓荒者,隻需要憑着個人的努力奮鬥可以在短時間内取得驚人的成就。

“機會均等,無論出身的高低貴賤,人人都有成功的機會。”這種美麗的夢想到19世紀美國内戰結束後依然存在,因為美國内戰為大規模的工業化、城市化、現代化掃清了障礙。随後轟轟烈烈的工業化、城市化、現代化浪潮中,又有大量新富裕資産階級崛起。

種種迹象讓後來的美國人都看到了希望,看到了夢想。20世紀40年代,“美國夢”早已經植入到了每個美國人心中:他們認為不管自己是個多麼普通的小人物,隻要自己努力幹,就會成功,就會發财,就會成為一個了不起的人。自助者天助,隻要努力上帝就會幫助你,你就會有好房子、好汽車、你的孩子就會前途無量。反之,上帝就會離你而去。

帶着這個“夢”,我們回到那個年代。

20世紀40年代的美國

20世紀40年代,世界還處于沖突和戰争中,雖然美國本土沒有卷入戰争,但在戰争影響下,國家的一切都圍繞戰争展開。而且經濟危機的後遺症依舊存在,資本主義市場經濟的規律潛伏着種種社會危機。

經濟不景氣,物價不斷上漲,超出了市民的承受能力。社會資源緊張,向上攀爬的管道更是沒有。甚至就業都困難,人們連找一個糊口的工作都很難。每個人都在為自己打算,都想保住自己的既得利益,害怕陌生,恐懼變化。

害怕和恐懼是必然的,先有經濟危機,後有戰争,還有經濟下滑,經濟政策制度隻能不斷調整,社會體制隻能不斷變軌,如此社會秩序也隻能不斷重塑,社會沖突不斷凸顯,社會底層人士命運堪憂。這正好是那句話“興,百姓苦;亡,百姓苦”。

無論文明的演變、社會的變遷、政策制度的調整、秩序的重塑,底層人士都是演變、變遷、調整、重塑最直接的利益感受者,也是最苦的。

當時美國社會亂象叢生,令人倍感壓抑。在功利主義、實用主義、适者生存價值觀的引導下,整個社會還彌漫着一股利己的金錢意識形态。

金錢是成功的标準

美國人具有強烈的成功意識,“崇尚成功”是驅動美國社會發展的主要動力。而“成功”的核心是金錢,金錢決定了他在社會上的權力和地位。物質财富是衡量人生成功的首要标準。沒有經濟上的成功,就不會得到世人的贊同、社會的認可,就更談不到人生幸福。現實生活中,财富、金錢與權力、地位、尊嚴、幸福緊密相連。

要想跨越階層,實作階層躍升,必須要在經濟上取得成功,金錢是進入上流社會的通行證。是以,每一個美國人都在拼命的賺錢,不顧一切的賺錢,用盡各種手段和方法賺錢。

“适者生存”的價值觀

功利主義、實用主義、适者生存價值觀指引下,美國人特别強調個人奮鬥,個人主義、利己主義、自私自利傾向較為突出。

他們認為自然界的“弱肉強食”的法則也符合人類社會,人人都要為自己的生存而奮鬥,強者得以生存、弱者則被淘汰,隻有在競争中成為強者,才不至于被人踐踏。

這種宣揚個人奮鬥價值觀使得美國社會特别現實,強者總是拿弱者當工具,官民之間、上司與下屬、老闆與員工,有價值用之,沒價值棄之。

人與人之間缺乏正能量,人情變得相當冷漠。市場自由競争制度使得人們為了生存而進行殘酷鬥争,社會競争激烈得叫人發瘋。為了不被淘汰,為了保住飯碗,社會底層的人必須拼命幹活,還不能有半點閃失。在你死我活的激烈競争中,越來越多的人恃強淩弱、唯利是圖。弱肉強食的叢林法則使得整個社會就像一個“人吃人的世界”。

不斷膨脹的消費欲望

分期付款賒銷制使得人們的消費欲望不斷膨脹,甚至超出了承受能力,掏空了個人和家庭的所有積蓄。以至于個人和家庭反脆弱能力非常差,任何的意外、差錯、不确定性都可以瞬間讓一個人崩潰,債務纏身,跌入谷底不得翻身。

阿瑟·米勒用《推銷員之死》塑造出威利·洛曼的這個人物深刻揭露出美國社會危機,個人精神背後是社會問題,個體危機是社會危機的縮影。同時,也戳穿了“美國夢”的虛幻。