來源:人民日報

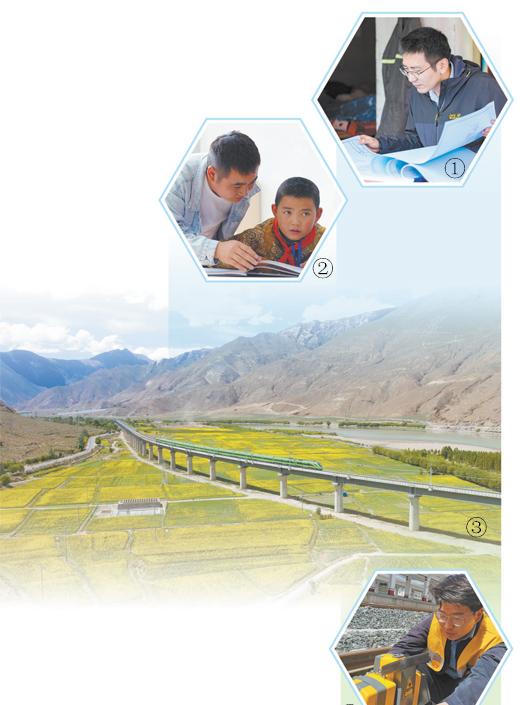

圖①:王俊在工作中。

圖②:王德偉在指導孩子閱讀。

本報記者 徐馭堯攝

圖③:西藏自治區山南市,一列動車組行駛在拉林鐵路上。

焦宏濤攝(人民視覺)

圖④:張騰在鐵路施工現場。

資料圖檔

今年7月,習近平總書記在西藏接見援藏幹部時動情地說:“援藏精神是中國共産黨的一個崇高精神,是中國特色社會主義的一個顯著優勢。缺氧不缺精神,這個精神就是革命理想高于天。你們在高原上,精神是高于高原的。這個事情必須一茬接一茬、一代接一代幹下去。”

在西藏的經濟建設和社會發展過程中,有無數内地的青年人選擇遠離家鄉,來到這片雪域高原揮灑汗水,奉獻青春。他們或在學校教書育人,或在工程建設一線為西藏架起通向未來的“天路”……“缺氧不缺精神,海拔高志氣更高”,這是屬于這些青年的别具風采的“青春之歌”。

上海援藏教師、日喀則市上海實驗學校團委書記王德偉:

“為孩子們打開看到更廣闊世界的窗戶”

2019年夏天,26歲的上海援藏青年教師王德偉第一次一年期的援藏工作即将結束。

“王老師這學期結束就回上海了,我們要分别了!”班上一個孩子在課堂上說了這樣一句話。

一時間,課堂陷入沉默,王德偉心情也有些沉重。走,還是留?那段時間,王德偉心裡一直在猶豫,聽了孩子這句話,他最終下了決心:再幹3年!

從“國文源自身邊”的角度出發,王德偉想了很多方法喚醒孩子們對國文的感覺——課堂上,他根據課本内容和學生興趣準備了許多拓展材料,通過各式各樣的視訊、音頻資料,将大千世界直接呈現在孩子面前;他還在班級内舉辦各類辯論、演講活動,讓孩子大膽地說出自己的想法。課堂外,他自掏腰包,為孩子們購買課外書籍,帶領孩子們在書本裡暢遊,培養孩子們閱讀的興趣。

索朗是王德偉班上的孩子,性格沉默、腼腆,很少在課堂上和老師有互動。王德偉剛帶這個班的時候,其他老師都說:“索朗太害羞啦!”

這反倒讓王德偉注意到了這個沉默的孩子,特意在課堂上和課後多與他交流,沉默的索朗逐漸打開了自己的心扉。

不久後的一次公開課上,孩子們把手高高舉起來,搶着回答問題,其中,索朗格外積極。

“沒想到,索朗這孩子變得這麼開朗了。”課後,一位老師對王德偉說。王德偉覺得,這是自己無比自豪的時刻。

第二次援藏,王德偉兼任了學校的團委書記,他把更多精力放在組織活動上,不斷往返于上海和西藏,組織孩子們走出高原,“讓更多孩子看到更大的世界”。

2019年,王德偉帶着一批孩子去上海交流訪學。原本,學校這次主要組織的是初一和初二的學生,但王德偉卻執意要帶上初三的達娃次仁。

為什麼非要帶上這個孩子?原來,達娃次仁是班裡的尖子生,卻一直抗拒報考内地西藏班,就想一直在西藏讀書,将來回家幫忙。“我就想帶他去上海看看外面的世界,然後再做選擇也不遲。”王德偉說。

在機場,達娃次仁緊緊抓着王德偉的手臂,一臉緊張:“老師,這是我第一次坐飛機。”

直到飛機穩穩地降落在上海,緊張消退的達娃次仁才拉着王德偉,請他給第一次坐飛機的自己拍照留念。

在上海,老師們帶着達娃次仁看了許多東西,有陳列厚重曆史的博物館、先進的科技展覽館、燈火通明的建築群、發達的商業體……這一切,都讓達娃次仁心潮澎湃。活動即将結束,一行人在外灘合影留念。達娃次仁趴在王德偉肩膀上,在他耳畔輕輕地說:“王老師,我也想考内地西藏班,我也想來上海學習。”

2020年中考,達娃次仁如願考上了上海珠峰中學。現在,達娃次仁已經成了内地西藏班的政策宣講員,假期主動回日喀則為學弟學妹介紹政策,當日喀則的孩子們再去上海參觀時,他也積極為孩子們分享經曆,介紹經驗。

“為孩子們打開看到更廣闊世界的窗戶,是我在西藏做的最為驕傲的事。”王德偉說,“上海對口支援西藏20多年,日喀則上海實驗學校也已經運轉十幾年了,一代又一代的援藏教師一起努力,一茬接着一茬幹,為越來越多的西藏孩子們插上夢想的翅膀。”

中鐵電氣化局職工、拉林鐵路建設者張騰:

“總得有一些後浪,奔湧在祖國最需要的地方”

今年6月25日,西藏拉林鐵路正式通車,這是西藏第一條電氣化鐵路,也标志着複興号動車組列車實作31個省區市的全覆寫。看着列車進入車站,22歲的中鐵電氣化局職工張騰心裡激動萬分,這是他和父親張新鋒以及其他鐵路建設者們長久以來的心血。

施工期間,早上天沒亮,張騰和張新鋒這對父子兵就要前往負責的施工區域開始幹活。冬天,路上時常伴随着冰雨和雪花,氣溫零下十幾攝氏度,伴随着高原缺氧,工作條件艱苦異常。

“腰帶好好檢查”“上下杆子一定要慢”……走在高架橋上,腳下是奔騰的雅魯藏布江,張新鋒正在指揮施勞工員作業;不遠處,張騰抱着碩大的器材,展開支架,詳細測量着施工所需要的各項資料。“我們做測量的,每天走兩三萬步是很稀松平常的事。”張騰說。

雖然工作辛苦,但是張騰卻無比欣慰。以往,他難得與父親相聚,張新鋒常年在外施工,工程建設工期緊、任務重,很少回家過年;甚至在張騰出生的時候,張新鋒還在東北進行工程建設,父子倆聚少離多。但今年春節,父子倆終于第一次在距離家鄉千裡之外的拉林鐵路施工工地一起過上了别樣的團圓年。

相聚難得,父子倆卻沒有太多家長裡短,更多是對工程項目的關心。受新冠肺炎疫情影響,如何加快進度,保障鐵路按時通車,是父子倆經常讨論的問題。電氣化建設是技術活,需要爬上四五米高的架子施工作業。“在平原地區,一組熟練勞工一天可以完成二三十個支柱組裝作業,但是在西藏,大家幹一會兒就要喘半天,一天最多完成10個架子,速度慢了一半都不止。”張騰說。

長度超過11公裡的拉林鐵路米林隧道,為了搶工期,幾個施工機關隻能輪流作業。而隧道狹窄,施工車輛不能同時進出,大家隻能抓緊自己施工的視窗期,盡可能快地完成任務。父子倆一大早就進了隧道,直到次日淩晨才出來,回去匆匆吃幾口飯就倒頭睡下……終于按時完成了施工進度。隧道完工後,張騰足足躺了一天才緩過勁兒來。

“我們剛來的時候,這裡萬籁俱寂;等完成項目要走的時候,這裡已是萬家燈火。一條交通線,也是很多人的生命線。”看着新修通的拉林鐵路,張騰感慨地說,“看到這裡越來越繁榮,我們很有成就感。如果說老一輩鐵路建設者是建設國家的前浪,我們就是後浪。總得有一些後浪,奔湧在祖國最需要的地方。”

蘇州援藏幹部、拉薩市林周縣發改委副主任王俊:

“不僅要帶來項目,也要帶來工作态度和方法”

拉薩北部的林周縣唐古鄉,海拔4200多米。

作為土生土長的唐古人,在拉薩大學學習旅遊管理的烏堅措姆從沒想到這裡還能開辦進階酒店。

王俊不這麼覺得。2019年,32歲的他作為江蘇省第九批援藏幹部團隊中年齡最小的成員,從蘇州市來到林周縣發改委,唐古旅遊服務中心就是王俊最早經手的項目之一。

如今,在唐古旅遊服務中心,酒店從業人員烏堅措姆和同僚們非常忙碌,這裡基礎設施完善,遊客的數量也遠遠超出了她的想象,幾十個房間的酒店在節假日常常“一房難求”。“拉薩要建設北部旅遊環線,我們蘇州援藏就希望在沿線布設一批項目,讓‘拉北環線’能切實帶動當地群衆提升生活品質。”王俊說:“唐古鄉毗鄰熱振國家森林公園,旅遊資源豐富,目前建成的唐古旅遊服務中心就是我們交出的答卷。”

第一次去唐古,王俊印象深刻——100公裡左右的道路,開車走了四五個小時。路上到處都在施工,泥水飛濺,路面坑窪,途中還要翻越一座海拔近5000米的大山,遇到塌方或者施工維修,車輛就要停留許久。

從交通配套到唐古鄉衛生院等民生設施,再到旅遊服務中心,蘇州共投資近1億元用于當地旅遊發展和民生改善。走在崎岖的山路上,王俊心裡不停琢磨:“酒店的項目,要怎麼才能赢利?這些民生項目完成後,會有多大變化?”

這是他必須認真思考的問題。蘇州援藏給這裡定下的目标是“能赢利、能自我造血”。這個看起來不高的要求,對許多西藏的項目來說,都顯得相當困難——這裡氣候寒冷,一年施工期大概隻有六七個月;這裡海拔較高,很多工程設施無法架設,一些作業人員也不願意來。種種問題都會拖慢施工進度,也對項目的品質提出挑戰。

為了保障各個項目的施工進度和建設品質,王俊一趟趟往唐古跑,有時候一個月要去兩三次。有一次,道路施工中斷,王俊和同僚隻能繞幾百公裡路,多花一天時間從拉薩市區到林周縣城。

唐古鄉越跑越多,變化王俊看在眼裡:随着交通改善項目的不斷推進,縣城到鄉裡交通改善了,路程從四五個小時縮短到兩個小時;随着鄉鎮配套醫療設施項目的落地,當地老百姓的一些小病都能就地解決;随着唐古鄉旅遊服務中心建設完成,越來越多的遊客選擇來唐古鄉旅遊觀光,這裡已經逐漸成為拉薩北部旅遊環線上的一個知名“打卡點”。

項目建設不僅改變了當地的環境,也潛移默化地影響着當地幹部的精神面貌。剛來林周工作的時候,一些幹部對項目沒有信心、缺乏熱情,總喜歡說“差不多就行”。“我看差一點都不行!”王俊總是要把項目的細節一點點敲定、一點點打磨。在他的影響下,周圍的人對待項目的态度更加認真,各項規章制度也更嚴格,因為大家都知道,但凡有點問題,都會被王俊打回去重來。

“項目先期不把細節算清楚,預算就容易超标,到時候再調整,一來手續麻煩,影響工期,二來也會形成馬虎的習慣,很難嚴肅起來。我們不僅要帶來項目,也要帶來工作态度和方法,這樣才能給西藏帶來更長遠的改變。”王俊說。

版式設計:沈亦伶