山西曆史悠久,戰國、秦、漢時代就有山西之稱。《史記·太史公自序》載曰:“蕭何填撫山西”。中國之名,源于古代天下之中的河東。晉國600多年的曆史,在中華五千多年曆史發展變化中,具有舉足輕重的地位,是中華文明進步史的重要組成部分。晉國末期,六卿蠶食君權,以緻韓、趙、魏三家卿大夫剖分晉土,滅亡晉國,自立為三個侯國,史稱“三晉”,這是全國各省唯一的别稱。

三晉曆史非晉國曆史延續

民國時期編纂出版的《辭源》載雲,春秋末,晉國為韓、趙、魏三家卿大夫所分,自立為國,史稱“三晉”。然而,2007年出版的三卷《現代漢語辭海》、2012年中國社會科學院語言研究所編纂出版的《現代漢語詞典》以及山西本省教育出版社編纂出版的三卷《現代漢語辭海》等,都未見“三晉”一詞。

周王朝祖輩是堯王所封的後稷,姓姬,名棄。公元前1046年,其後裔姬發克商,建立了世襲中央王朝周朝,稱周武王,在位4年,卒。公元前1042年,太子姬誦繼位,為周成王,在位22年。晉國何時建立?唐叔虞何時封為晉國君侯?史書少有明載,但《史記》記載了兩則趣事:其一是周武王會見周成王母時,夢見天帝對其言:“我讓此女生一男孩兒,取名‘虞’,再把唐地封給他。”此女果然生一男孩兒,手心花紋正有一個“虞”字,便起名“虞”;其二是周武王卒後,河東發生叛亂,曾與周武王一起滅商的親弟周公(姬旦)領兵平叛。周成王年幼時,戲耍中拿一片桐葉削成圭狀遞給其弟虞,并說:“以此封你為唐君。”史佚聞言即請求擇日封君。周成王說:“我和他說着玩的。”史佚急道:“天子無戲言。”于是,周成王将唐地封給虞。

唐地位于古代天下之中的河東。《史記》載:“唐在(黃)河汾(水)之東方百裡。”早期,堯帝曾封于此,稱唐堯,後遷于襄汾陶寺。《史記》載:“故唐叔虞姓姬氏,字子于。”公元前1020年,唐叔虞卒,其子姬燮繼位,更唐為晉。《史記》載曰:“唐叔(之)子燮,是為晉侯。”《晉國史》載:“唐叔虞在位年限大體與周成王相始終。”據此推算,古唐國(晉)始建和唐叔虞始封為唐國君侯,大約在公元前1042年之後。若以周威烈王公元前403年封韓、趙、魏為諸侯計,晉國曆史639年;若以晉靜公被殺(公元前352年)、晉國完全滅亡計,晉國曆史690年。此與許多史書所載晉國曆史600多年大緻相符;自公元前403年韓、趙、魏封侯到公元前221年滅亡,韓、趙、魏三國延續182年。如将晉國曆史與三晉存亡年限合計共872年。為什麼史書多載晉國曆史600多年呢?《晉國史》也隻記載了晉國600多年的曆史。這些或為說明,晉國600多年的曆史就是晉國的曆史;史稱韓、趙、魏為三晉的182年曆史,并非晉國曆史的延續。

《史記·天官書》曰:“三家分晉。”張守節正義:“周安王二十六年(前376年),魏武侯、韓文侯、趙敬侯共滅晉靜(侯)而三分其地。”此或為山西别稱三晉之淵源。

六卿制是晉國滅亡禍根

晉文侯時期,晉國小宗勢力已極盛。公元前745年,晉昭侯将其叔父成師于曲沃封為君長,後稱曲沃桓叔,與小宗勢力曆經幾番厮殺,桓叔勝出,周僖王賜為晉國君,稱晉武公。其子詭諸于公元前677年繼位,稱晉獻公。為防止重蹈“曲沃代翼”覆轍,便再次圍殺公室諸公子,遷都于绛,并将“不續群公子”作為國策。

晉獻公是很有作為的國君。《韓非子·難二》載:“晉獻公時讨十七,服三十八”,其疆域多有擴張。但其晚年寵愛骊姬而釀成“骊姬之亂”,迫使長子申生自殺,次子重耳被迫流亡于狄、衛、齊、曹、宋、鄭、楚、秦八國19年。公元前636年,在秦穆公幫助下,重耳從秦國傳回晉國,成為晉文公。他時年62歲,雄心猶在,平息叛亂,穩定局勢,改革弊政,舉賢任能,興利除害,明德惠民,使國政、經濟、軍事得以昌盛,并幫助周襄王平息了異母大叔甘公帶政變。公元前632年,在城濮之戰中,晉國一舉擊敗了以南方強楚所組織的陳、蔡、鄭、許聯盟軍,成就了霸業。周襄王授其“得專征伐”權力,封其天下諸侯國盟主。由此,晉國雄踞一方。周梁惠王稱道:“晉國天下莫強焉。”但晉文公繼承了其父三軍六卿制,韓、趙、魏、範、智、中行六卿,各封有自己的領地,勢力日漸擴張。六卿一方面維護晉國的霸業,另一方面蠶食晉國君權和國土。到晉定公時期,晉國權勢趨向衰弱。六卿之間也互相蠶食領地,其勢漸強而專政,晉國君漸弱而不能制。晉出公時期,智氏組織韓、趙、魏讨伐範氏和中行氏,迫使二氏出逃。晉出公十七年(公元前457年),韓、趙、魏、智四家瓜分了範氏和中行氏所有封地。四氏中,智氏領土最多,勢力最強,向韓、趙、魏索要瓜分所得二氏之封地。韓、魏懼而滿足智氏要求,趙氏斷然拒之,被迫出逃于晉陽。智氏組織韓、魏擊之未成。事後,韓、魏共識前車之鑒,唇亡齒寒、輔車相依,趙氏不亡尚可存興。如趙氏亡,後必亡之。于是,韓、趙、魏三卿聯合擊智,盡滅智氏全族。周威烈王于公元前403年冊封韓、趙、魏為諸侯。此時,晉國尚在,晉公仍依序繼位,與其他三國并存并立,但所有朝政之事均由另三國決定。《史記·晉世家》載:“幽公之時,晉畏,反朝韓、趙、魏之君。獨有绛、曲沃,餘皆入三晉”。“孝公卒,子靜公倶酒而立。”《史記》雲:“靜公二年,魏武侯、韓哀侯、趙敬侯滅晉後而三分其地。”此為韓、趙、魏三國最後一次分晉,緻使晉國祭祀祖宗之地也全無。晉靜公被貶為庶民,屢次遷居後定于南韓治下的屯留。韓侯又唆使靜公的韓妃殺死靜公。至此,晉國徹底滅亡。

北宋司馬光是大史學家,他對曆朝曆代的興亡曆史和晉國600多年的興亡曆史進行了深入研究,認為韓、趙、魏剖分晉地,滅掉晉國,封為諸侯,是痛心的曆史事件。他于晉國滅亡約1500年後編著的中華第一部編年通史《資治通鑒》就是以韓、趙、魏滅晉立國作為開篇的。他深谙鑒史之後說:“今晉大夫暴蔑其君,剖分晉國,天子既不讨,又寵秩之,使列于諸侯,是區區之名分複不能守而并棄之也。先王之禮,于斯盡矣!”

假如韓趙魏合而不離,或許當時車同軌、書同文,統一中國的曆史可能重寫。司馬遷、司馬光對大中華一統持贊賞态度,隻是對晉國如此滅亡而感到痛心。

三晉别稱非同三秦合稱

一是兩者性質不同。春秋末,晉國的韓、趙、魏三家卿大夫剖分了晉國疆土,慘殺晉靜公而滅晉國,各自立為獨立的諸侯國;“三秦”是秦亡漢前的項羽,封原秦将章邯為雍王、封司馬欣為塞王、封董耿翳為翟王。“三王”都非各自獨立的“國王”,隻是當時地方長官之稱,一切政令聽從于項羽。三晉唯指韓、趙、魏三國;三秦則非雍、塞、翟三國,而是專指秦西、秦東、秦北三個地區,合稱為“三秦”。

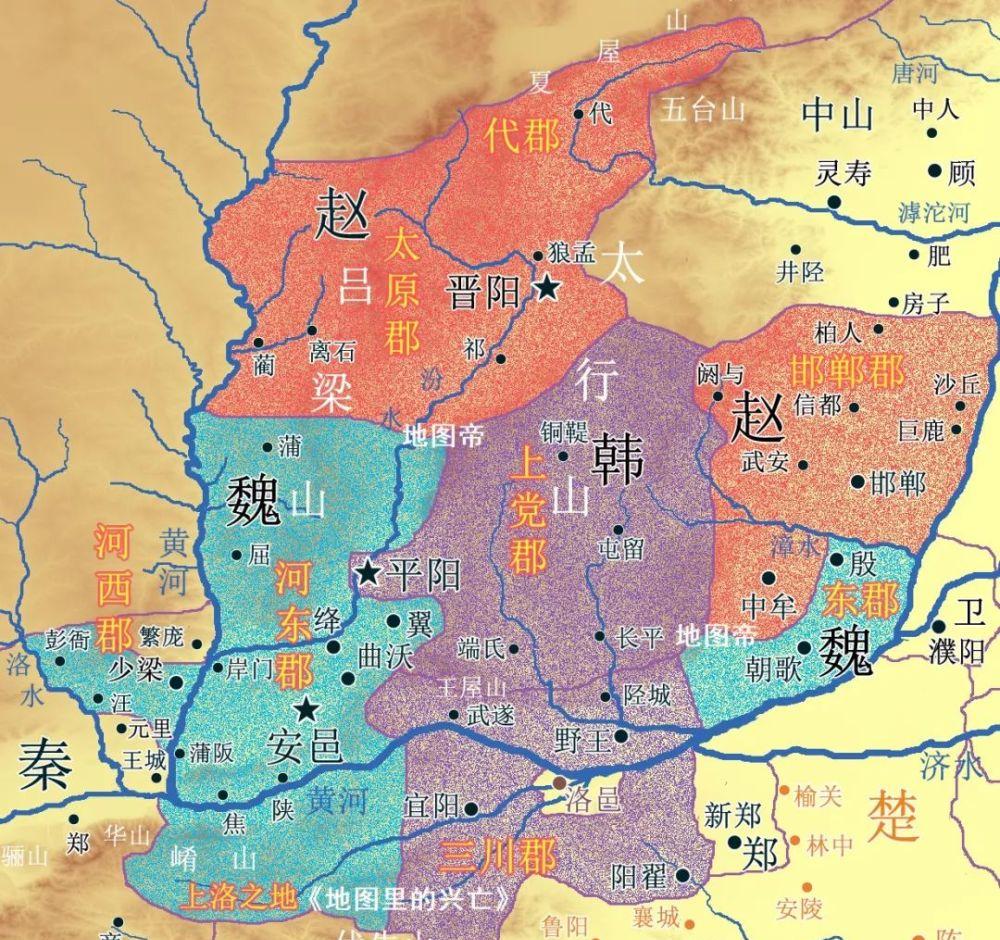

二是兩者統治與管理的範圍不同。三晉之中的南韓國都由楊翼(禹縣)遷于河南新鄭;趙國國都由晉陽遷于邯鄲;魏國國都由安邑遷于開封(古稱大梁),與周王朝都城洛陽相鄰。三國的疆域不僅包括山西全境,還包括河南省黃河以北大部分地區;河北省西、中、南部地區;陝西省秦嶺以北、華縣以西部分地區以及山東省南端、西端小部分地區。而雍王管理陝西省中西部(含今甘肅省東陲一小部分地區);塞王管理今陝西省東部至黃河地區;翟王管理今陝西省北部地區,是合稱的“三秦”。三秦的三個地區除甘肅省東陲以外,全部在今陝西省範圍内。

史稱的三晉,是晉國三家卿大夫與晉國徹底脫鈎後完全獨立的3個國家。其疆域橫跨晉、冀、豫、秦、魯5省。除山西全境之外,還包括其他4省的大部或部分地區。地理學家所稱的中原為河南省大部分地區以及山東省西部和山西省南部等黃河中下遊地區,三晉則為史稱。

三是山西曆史悠久,其名早于其他許多省名,且始終如一。自戰國時期至今,一直稱為山西。三晉,是山西的别稱,而非諸多人誤以為的晉中、晉南、晉北三個地區的合稱。

本文轉載自《山西日報》

|時代·鄉創周刊 |