縱觀曆史,不論是大範圍的傳染病還是區域性的疫情爆發。都會給人類社會帶來巨大的影響。

這小小的病原體,可以迫使成千上萬的人踏上遷徙的旅程。左右一場戰争的勝負,甚至決定一個王朝的興起。

在過去,瘟疫曾經被視為天罰,或者巫術,并且間接推動了人類社會裡的政治和宗教的産生與發展。

有朋友可能會問,不起眼的病原體能有這麼大能耐嗎?有的。美國曆史學家威廉邁克尼爾從一個與衆不同的角度出發,結合曆史學和病理學,把傳染病放在重點位置。

來探究人類文明的發展,通過對比西方和中國曆史上對于疫病的記載。威廉邁克尼爾勾勒出了古代大規模傳染病的傳播網絡。

然後把同年代發生的重大曆史事件,擺放在這張網絡上,讓我們清晰地看到傳染病在人類曆史變遷和文明發展中。

所扮演的關鍵角色以及推動社會變革和改變曆史走向的巨大力量。

人類生活方式每提升一步,就帶來了新的傳染疾病。大家知道,幾十萬年前,人類起源于非洲。

但是早在那之前呢,導緻疾病的病原體就已經出現了,最初那一陣的時候,咱們的老祖先還剛剛從樹上下來。

剛剛開始直立行走,一不會種田,二不會放牧,隻能跟在這獅子老虎後邊。撿他們吃剩下的腐肉吃。

體内的寄生生物,跟獅子,老虎也差不太多。可後來,人類漸漸聚內建了部落,學會了合作,狩獵,慢慢地登上了非洲食物鍊的頂端。

可是随着時間的推移,獵物就越來越少,食物來源也是越來越有限。東西不夠吃了,總不能讓你原地餓死吧。

是以,他們就必須得想個别的辦法。而在這個過程當中就促進了傳染病的發展,一種辦法就是往更遙遠的地方遷徙。

這裡有一個很重要的前提,就是人類擁有了取暖的手段。具體來說,就是學會了生活和穿衣,才能讓他們從溫暖的非洲前往相對更加寒冷的歐亞地區。

是以,從某種意義上來說,衣服和火成了間接推動人類疾病多樣性發展的關鍵因素。随着人類的遷徙,他們攜帶的病原微生物經受了巨大的挑戰。

要知道,這些病原體大多早已适應了非洲的炎熱氣候,突然面對寒冷氣候,他們在人體内或許還能勉強存活,但要是在體外傳播就困難多了。

是以,生活在溫帶地區的早期人類,可能是當時地球上最健康的群體,但是你也别小瞧了這些微生物。

他們的适應能力相當的強,很快就适應了新的自然條件。為了能跟人類宿主長期共存,他們中的許多都降低了攻擊力,比如說原型很容易緻人死地的病原體。

現在隻會讓人覺得不舒服,但是不至于喪命。如此一來,他們就有更長的時間和更多的機會進行傳播了。

就這樣,這些産自非洲的病原體,搭載着人體順風車傳播到了更遠的地方。其中最為人所知的就是瘧疾,有證據表明,各大洲的早期人類都得過瘧疾。

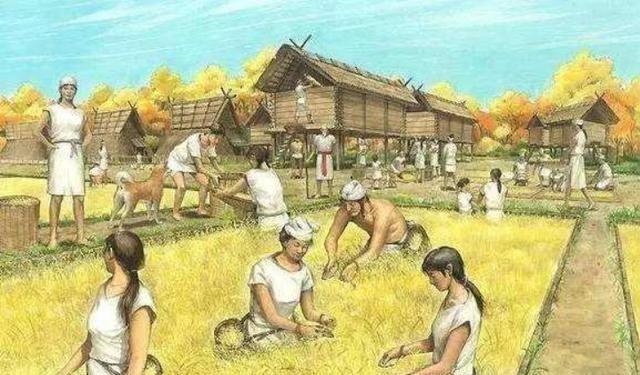

可是随着人口的不斷增長,天天拖家帶口到處跑也不是個好辦法。既然野生的動植物不夠吃,那就自己種,自己養呗。

于是,農牧業出現了,種植和畜牧的興起,可以說解決了原始人類的吃飯難題。與此同時,農業的發展也改變了生活方式。

你想,以前的狩獵生活,走到哪打到哪,居無定所,但以農耕為生的部落呢,就不能那麼自由了。

種下去的作物必須要長期地打理照料,這就要求人們長時間定居在一個地方。

這麼一來,很多問題就出現了,比如人畜的這個排洩物是怎麼處理的。原始社會可沒有什麼下水道化糞池啥的。

人們一般,就直接把這個糞便,堆積在居住地周圍,那可想而知結果。

定居的社會,它們都是使用同一水源。吃喝洗涮都是一樣的,一旦水源被污染,人們感染的幾率就會大大增加。

寄生在腸道中的微生物,無論是真菌孢子還是寄生蟲卵。都能經由被污染的水體找到下一個宿主。

一個典型的例子就是血吸蟲病,這種寄生蟲是依賴水源傳播的,在咱們國家出土的一具公元前兩世紀的屍體裡面,就帶有血吸蟲卵。

而在同一時代的埃及血吸蟲病已經是一種常見的死亡原因。那這說明至少在2000多年前血吸蟲就開始大面積感染人類了。

即使到了今天,全世界還有上億人飽受這種傳染病的折磨。是以說,随着早期人類生存環境和生存方式的變化。

病原體也跟着适應新環境,并且找到了新的傳播方式。那麼,這些傳染病最後到底給早期人類社會帶來了什麼影響呢。

一、疾病流行催生了原始政府

剛才說道,從狩獵到農耕,咱們的老祖先結束了不停搬家的日子。在一個地方長久定居下來,自給自足。

如此一來,沒了遷徙中的人口消耗。再加上生産方式的進步,食物來源更加穩定,人口就開始逐漸上升了。

但這就帶來了一個問題,那就是人口密度越來越大,病原體擴散起來就更加的輕松了。傳染病的殺傷力蹭蹭地上漲,大家病的病,死的死,怎麼辦呢?

兩個辦法,一是團結起來,建立一個更有序的組織體系,讓群體當中那些腦瓜比較好的人拿主意。

結果就産生了原始政府,還有一個辦法是将神秘又緻命的疾病,歸咎于上天的懲罰,請求上天開恩,而這就催生了信仰和宗教。

先來看原始政府,相比一個人就能做的宗教祈禱,那政府顯然在應對瘟疫和災後重建當中更重要。

當然了,早期文明的政府,可沒有現代的這麼高效,組織人們戴口罩,噴消毒水啥的,那他們能做什麼呢?

主要是在更高的層面裡,消除疾病帶來的後果。要知道瘟疫帶來的危害可不隻是死人。

在那個人口和生産力都很有限的年代,疫情過後就是大饑荒。種田的人都沒了,誰來養活其他人呢?

像這樣的問題就要依賴原始政府來解決了。這解決方案其實也很簡單,多生孩子,哈哈,随着早期社會的進一步的發展。

農村和城市逐漸分離之後,生育的重擔就落在了農民的身上。畢竟,他們得制造足夠多的勞動力保證糧食生産。

遇到瘟疫流行的時候,由于人口密度差異。城市的疫情往往是更加的慘重,于是在保證食物供給的前提下。過剩的農村人口就可以流入城市,恢複經濟繁榮。

正因如此,在早期文明社會呢,多子往往代表多福,生育就是一種要求,也是一種道德。

可是另一個問題又來了,在多災多難的時候,需要過剩的勞動力來恢複重建。那在這風平浪靜的年代呢,養這麼多人不是負擔嗎?

别急,政府還有另一個辦法解決。什麼辦法?打仗啊,周圍要是有别的國家,咱們就一心對外。

打下來,擴大地盤,要是沒别的國家,咱們就内戰啊,大王和二王打一下。也能消耗一些人口。

實在不行,還有農民起義呢,對吧。王侯将相甯有種呼吸,誰不想翻身做主人呢?你帶的這個觀點,再翻翻曆史書就能夠了解,為啥古代人似乎對于戰争格外的熱衷了。

風調雨順,一般持續不了幾年,打來打去才是曆史的主流。人類剛步入文明社會的那段時間。世界各地都在打打殺殺,中國也接連出現了夏商周。

在歐洲,希臘城邦之間,三天一小打,五天一大打,中東那更是混亂。古巴比倫帝國解體之後,有四五個王朝接連統治過這一帶。

至于印度和埃及,情況也都差不多。雖說這個戰争不斷,人口增長也沒停過。

最終到了公元前500年左右,各個戰區逐漸形成了各自獨特的文化和社會結構。當時,波斯帝國占據着中西亞的廣大地,與歐洲的希臘諸城邦分庭抗禮。

在中國呢,西周的統治剛剛結束。進入了諸侯割據的春秋時代,印度和埃及則分别統治着印度半島和非洲北部。

至此,在世界範圍内産生了許多集權統治的帝國,統治的疆域也劃定了。來來回回的交戰,讓疾病在各個帝國之間充分傳播的同時,也形成了一個相對穩定的狀态。

所謂的疾病圈在世界上首次形成,那麼在當時。不同地域的國家主要都面對哪些疾病呢?二、四大疾病圈的出現

咱們不妨先從中國說起,中國當時是處于西周末期。西周的版圖最南端是楚國和吳越國,大約就相當于現在的湖南省和江蘇省的位置。

那麼中國的版圖那會為什麼不繼續往南擴張呢?很重要的一個原因是,華南地區有一個強大的敵人——瘴氣。

跟北方相比,現在這個兩廣這片地方,在氣候上有兩個最突出的特點,那就是高溫和潮濕這樣的氣候。

孕育出了一些當時北方人從未接觸過的傳染病,比如登革熱和瘧疾,當地的土著早已跟這些病原體建立了共生關系。

但北方的鄉親們适應不了,是以并不是當時的統治者沒有征服南方的野心。而是他有心無力啊,臣妾實在做不到。

每次送去十萬甲兵,還沒打幾次仗呢,回來的就隻有2萬病秧子了,這樣的虧本買賣誰願意做。

不過,當時的華夏民族想象不到,在這片讓人無法踏足的土地更南邊,還有瘴氣更濃厚的地方,那就是比華南地區更加溫暖潮濕的印度和東南亞。

從古至今,這印度人所面臨的傳染病考驗,都比我們要更為嚴格。恒河地區似乎一直是傳染病傳播的溫床。

有學者研究認為,許多咱們熟知的傳染病,比如說水痘,鼠疫和霍亂,都可能是源自印度。

在這樣的環境下,印度人民練就了更強的耐受力。在印度人民看來,瘴氣根本不算啥,于是呢,一路往更遠的地方開疆擴土。

今天的東南亞地區,包括泰國,新加坡和馬來西亞,都曾被印度王朝統治。說完了亞洲兩個疾病圈,我們再來看歐洲。

歐洲的一個文明核心是古希臘。古希臘的城市當時是很發達的,人口稠密,理所當然成為了傳染病爆發的中心。

從西方的醫學之父,希波克拉底的記載當中,我們能夠讀到瘧疾,白猴,流感結合病和腮腺炎的類似的症狀。

圖檔來自網絡

有意思的是,後來肆虐歐洲大陸的天花,麻疹和黑死病并沒有出現在古希臘的醫學記載中。

考慮到後面的幾種傳染病的劇烈症狀,我們有理由相信當時的古希臘,還沒有這些疾病。

但是古希臘人靠着種植葡萄和橄榄,再制成葡萄酒和橄榄油,打開了地中海流域的貿易通道。

于是,随着頻繁的貿易往來,疾病圈便在地中海地區形成了最後一個疾病圈。

位于地中海東側的中東地帶,當時波斯帝國統治着這片廣闊的地域。領土從地中海東岸的埃及與叙利亞一直延伸到今天的阿富汗東南部。

從地理位置上不難發現,這裡和以古希臘為中心的疾病圈靠的是很近的。其實,這兩個疾病圈最先出現的交融,在公元前500年。

野心勃勃的波斯帝國向希臘出兵,發起了波西戰争。波斯人雖然沒能拿下希臘,卻把這疾病的種子剝灑在了西歐地區。

而這些種子在一定程度上改寫了希臘的曆史,細心的朋友可能要問了,為什麼地中海周圍的兩個疾病圈率先發生了交融。

而東亞和南亞這兩大疾病圈卻能夠多年相安無事。這是因為疾病的擴散,它需要載體,地中海沿岸,靠水路交通,速度比在陸地上騎馬徒步快多了。

那一個人要是在船上發病。很容易就能傳染給下一個人,讓這疾病在港口之間擴散。

相反,走路的時候,病倒了可以找一個地方養上幾天,等好了再趕路,傳染給其他人的機率,就大大的降低了。

除此之外,古代中國和印度之間還有一道天然的屏障,那就是青藏高原了。無論是平民還是軍隊,想要大規模的越過喜馬拉雅山脈根本是不可能的。

是以,長久以來,亞洲這兩個疾病圈,都保持着各自的穩定狀态。當然了,穩定總是有被打破的時候。

在亞洲的兩個疾病圈直接交流之前,在公元前100年左右,東亞和歐洲的疾病圈先開始有了交集,這是為什麼?

答案是絲綢之路,海陸貿易聯通歐亞疾病圈。這疾病的傳播,說容易也容易,但是說難也難。

在沒有火車飛機的古代,騎着騾子和馬從玉門關出發,一路到地中海。絕對是一場曠日持久的長征。

假如一個人在中國出發前就染了病,那它大機率要麼死在路上,要麼等到了地中海,也就已經痊愈了。

是以,這傳染病要跨越這麼長的地理距離,需要兩個條件,大量的易感人群和穩定的傳播途徑。

這志在推動跨大陸商隊貿易的絲綢之路,剛好符合這些條件。絲綢之路建立于西漢中途,因為内部的政治鬥争廢止。

又在公元100年左右的東漢達到了高峰,通過這條貿易走廊,中國的絲綢被源源不斷的輸入到地中海流域,成為羅馬帝國淑女們的最愛。

與此同時,印度與西歐的交流也開始了,印度洋和地中海沿岸的國家幾乎同時開始了海上探索。

根據古籍的記載,公元14年羅馬皇帝派出使者在印度建立了商站。這種地區之間的往來,既意味着貿易商品的交流,也意味着傳染病的交流。

有意思的就是這種交流并不是對等的。比如,西歐和中國遭遇嚴重的病害,中東和印度卻受災較輕。

再比如,公元二世紀到六世紀的史記記載,地中海沿岸和中國爆發過多次瘟疫。人口數次大跌,但是印度的點選對此卻幾乎沒有任何的記載。

而且,人口一直處在上升趨勢,頻頻發生的瘟疫給人類社會帶來了極大的動蕩。瘟疫襲來,損失的不光是人口,還有勞動力。

人口減少會導緻糧食減産,饑荒,戰亂便相繼而來,進而深刻的改變人類社會不同地區的政治格局。

比如公元五世紀,東羅馬帝國在頻繁的疫情當中喪失了統治能力。伊比利亞半島和倫巴地區相繼獨立到六世紀初。

黑鼠将腺鼠疫帶到歐洲,引發了又一波瘟疫。此時的東羅馬帝國,面對波斯王朝的侵略,幾近崩潰啊,隻能交出大筆黃金維持短暫的和平。

後來波斯帝國被穆斯林征服,東羅馬帝國又有了新的對手,就這麼打來打去,這場混亂直到公元八世紀末才平息下來。

到九世紀中期,東羅馬帝國才最終奪回大部分失去的領土,而彼時的中國的情況也差不多。

公元二世紀到六世紀間,反複爆發的瘟疫讓中國一直沒能形成統治全國的穩定王朝。

比如在西晉短暫的統治之後,少數民族紛紛入侵中原建立王朝。就在同一時期,倒是葛洪記載了一種疾病,這症狀的跟天花或麻疹高度類似。

不難想象,這場瘟疫蔓延帶來的社會動蕩,多少給北方民族入侵中原帶來了可乘之機。直到六世紀上半葉唐朝統一中國的時候,社會動亂才有所緩解。

而同一時期,嚴重削弱了東羅馬帝國的鼠疫還沒影響到唐朝。可是該來的,總會來。到了七世紀中期,鼠疫經由海路在廣東沿海地區蔓延開來,這場瘟疫讓鼎盛時期的唐朝人口驟降。

人們深陷饑荒,流離失所,政府難以招架,無力控制全國的局勢。種種動亂與沖突聚集最終在公元755年安史之亂爆發,唐朝自此由勝轉衰。

唐朝的統治結束之後,中國進入了戰亂頻發的五代十國,由于反複不斷的瘟疫和戰争,人口始終是沒有恢複。

直到幾百年後宋朝再一次統一中國,人口才開始緩慢的增長。