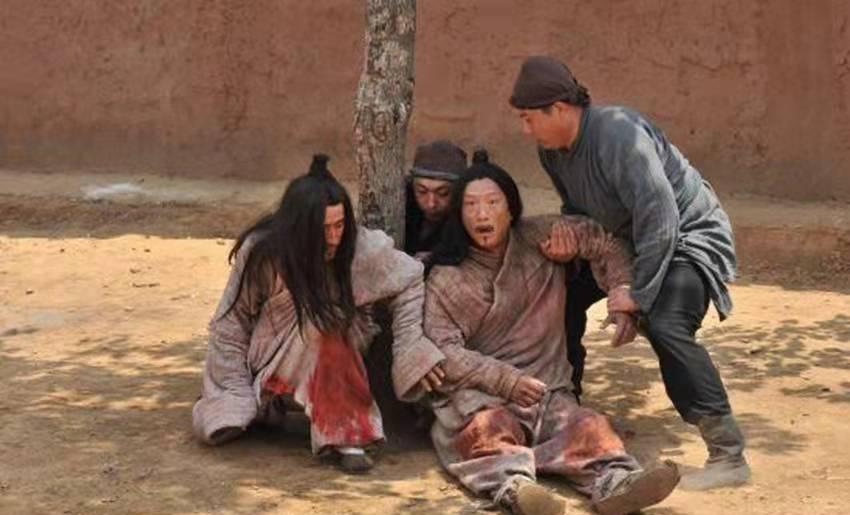

孫膑圍魏救趙大敗魏國,生擒了自己的老同學龐涓。

龐涓對于孫膑可謂是血海深仇,自己信任這位老學長,卻被對方陷害緻殘廢,臉上還被刻了字,終身不能上馬為将。

但是桂陵之戰,孫膑在生擒龐涓以後,卻并沒有擊殺龐涓,這是為什麼呢?

第一,孫膑作為軍師,生擒了對方主将以後,并沒有處置對方主将的權力。

龐涓是魏國進階别将領,怎麼處理應當是齊威王來決定,孫膑不能私自處置。

第二,生擒後處死會使得齊國和魏國的關系沒有緩和的餘地。

如果是在戰場上殺死龐涓,那麼誰都沒得說,畢竟戰場上刀劍無眼,後來龐涓就是死在馬陵之戰。

但是你已經生擒了,如果再擊殺,就很容易和對方國家關系搞僵,沒有後路。

後來東吳背刺關羽,将關羽擒殺,劉備以舉國之力為關羽報仇,若是曹操沒有死,或者東吳沒有陸遜,怕是也抵擋不住劉備的攻擊。

第三,孫膑并沒有将龐涓放在眼裡。

龐涓的軍事水準雖然還算不錯,但是顯然孫膑的水準比龐涓高了不止一個段位,就算放回去也不會對齊國構成威脅。

第四,孫膑作為一名優秀的軍事家和政治家,他的理智戰勝了複仇之心。

龐涓作為魏國高官,是可以作為談判的籌碼,如果魏國要放回,也可以趁機敲一竹杠。

殺了有壞處,放了有好處,又沒威脅,那何樂而不為呢?

公元前351年,龐涓被放回魏國,再度為将。