魏東亭為何甯願自盡,也不讓康熙替他償還35萬兩白銀的債務?

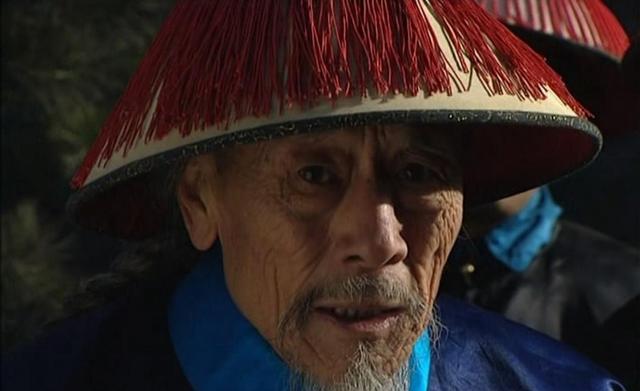

魏東亭作為康熙一生中最為親近的人之一,從年幼時便被送到宮中,陪伴在康熙左右,兩人即是發小、又是知己,可謂是最為知根知底的人。但就是這麼親密的關系,最後卻因康熙而走上絕路,而壓倒駱駝的最後一根稻草,真是賒欠國庫的35萬兩白銀。

魏東亭,作為小說《雍正王朝》中的虛構人物,其人物原型,應該是曹雪芹的祖父,江甯織造曹寅,而之是以被冠以魏東亭的名字,可能小說作者自己也在玩文字遊戲。曹魏一詞因三國而紅遍大江南北,是以作者以''魏''來隐喻''曹'',同時因為曹寅字棟亭,是以經過微妙的轉變,就成為了東亭,是以就有了魏東亭這個名字。

作為從小就陪伴在康熙左右的人物,魏東亭和康熙的關系十分緊密,即便在成年之後,康熙依舊将魏東亭帶在身邊,就連南巡也要一用前往。而到了魏東亭晚年,身份地位不僅顯赫,就連家中子嗣也備受世人尊敬。

但在小說中,魏東亭卻欠下了35萬兩白銀的巨債,最終上吊自盡,結束了自己的一生。那麼作為康熙最為親近的人,魏東亭為何會因銀子而走上絕路呢?要想知道其中的原由,就不得不弄清楚,這些債務究竟是怎麼來的。在書中提到,魏東亭的這筆巨債,主要來自于康熙南巡的一些花費,而魏東亭還不是唯一的受害者,當時清朝上下各級官員,基本都因康熙南巡而簽下巨額債務。

那麼既然是因為康熙而欠下的債務,按照魏東亭與康熙的關系,應該隻要打聲招呼就能将其減免才對呀?魏東亭何必選擇将這筆換不清的坑,完全抗在自己身上呢?其實,在康熙年間,清朝國庫就已經被掏的所剩無幾,在雍正繼位之時,整個國庫也隻剩下800萬兩白銀,而造成國庫空虛的,除了皇帝的肆意揮霍之外,還和官員、貴族的借貸有關。

由于清朝定鼎天下更不久,國内道出都是用人、用錢的地方,對于這些事情,康熙将其交給了八旗子弟來操辦。但八旗子弟并不願意自掏腰包,于是康熙隻好一借款的方式,将國庫中的銀兩,借給八旗子弟來用。但由于一些特殊原因,這些借出去的錢大多都成了壞賬,有的更是就沒打算還回去,畢竟這錢都用在了皇帝身上,而魏東亭的情況也與之相似。

但由于身份、地位比較特殊,魏東亭并不願意因為欠款,而拖累發小康熙皇帝,是以私底下一直都在籌錢還債,但對于魏東亭的請求,王公大臣以及文武百官,并不願意幫助他,最終走投無路之下,年邁的魏東亭隻好懸梁自盡,并以此來告訴那些人,欠國庫的錢一定要還。而魏東亭的死不僅抵消了自身的債務,同時也為康熙帝讨債鋪平了道路,但其結局,不僅讓人唏噓不已。

魏東亭身負35萬兩白銀巨債,為何甯願自盡,也不求康熙為其減免?