曆史是什麼:是過去傳到将來的回聲,是将來對過去的反映。——雨果

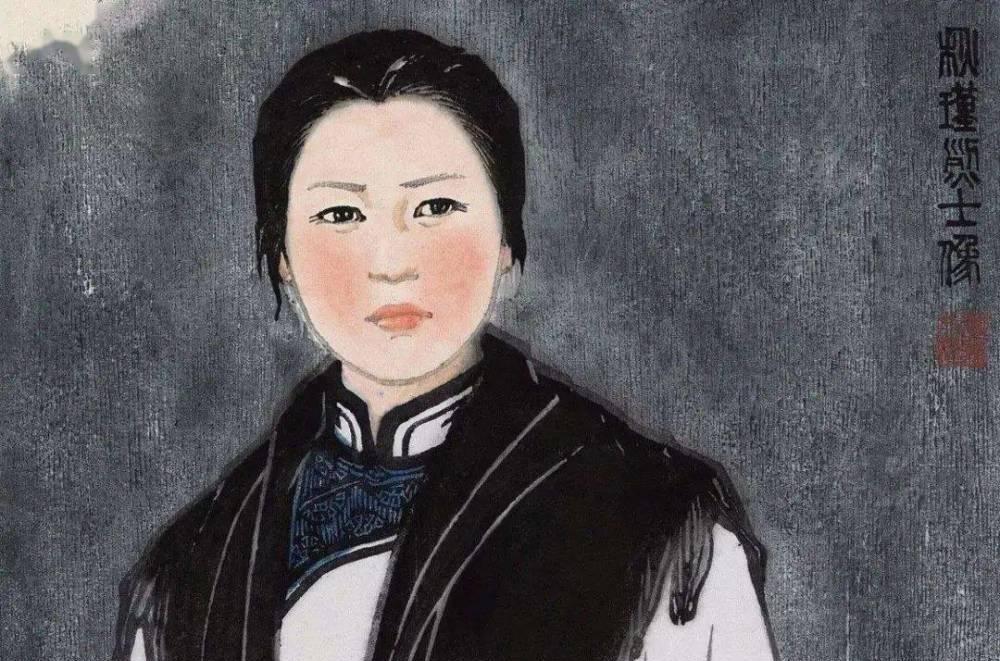

秋瑾像

1907年7月,兩起刑事案震驚了中國!

6日,安徽合肥,巡撫恩銘受徐錫麟邀請,前來新開辦的巡警學堂參加開學典禮,但這位他一手提拔起來的部下,卻将其刺殺。與此同時,身處浙江的秋瑾也在醞釀着一次武裝反清運動,但很快,秋瑾的身份便被正在追查徐錫麟“同黨”的清政府查了出來。13日,秋瑾被捕,15日即被浙江巡撫張曾敭處死。

一場圍繞秋瑾是否應被處死的大讨論瞬間炸了鍋。

秋瑾帶着學生與清軍搏鬥

一、正常的刑事處罰引發民憤

清末十年是中國民族主義與民智迅速覺醒的時刻,伴随着新式通訊方式的發展,民間通過報紙、期刊可以了解、參與許多之前無法參與的事件,民間力量的壯大對清政府的許多行為構成了巨大的制約。若按中國數千年來一以貫之的法律來說,“反賊”秋瑾被處死是再正常不過的一件事,群眾無從知曉也不會去關心這種事情。

但在清末十年,一切都不一樣了,秋瑾之死不僅是政府與革命黨之間的鬥争,更衍生為政府是否有權不經審判就将人處死的讨論,要知道,此時的大清正高調地準備宣布預備立憲,一個準備“依法治國”的國家,怎麼能做出這等野蠻的行徑呢?國人萬萬不能接受!

秋瑾

有意思的是,此時的清政府已經宣布進行官制改革,朝廷有意模仿西方的“司法獨立”制度,将地方司法審判權收歸中央,這自然遭到了自太平天國以來權力愈發膨脹的地方督撫大員的反對。浙江巡撫張曾敭按标準來說,并不是一位“新”人,思維比較傳統,對于朝廷收歸地方之司法審判權與司法改革更是不屑一顧,他還認為在革命黨盛行的情況下不應該廢除原有的刑罰措施,必須用重刑打壓革命黨的“反叛”行為。

如果沒有近代化的進步,張曾敭敢于緝拿“反賊”并将其迅速處死的行為,或許可以受到朝廷的大加嘉獎并升官加祿,但一切一切都不再是原先的那樣,張曾敭把自己推到了輿論的風口浪尖上。

原有的野蠻刑罰

二、民間何以反擊張曾敭

既然是對政府的批評,民間必須提出針鋒相對的理由。當年媒體向政府“開炮”的關鍵點有兩點,一是秋瑾一案的性質是什麼樣的,二是浙江巡撫張曾敭的審判程式是不是有問題。

就第一點來說,民間輿論與張曾敭對秋瑾案的定性完全不一緻,秋瑾被捕時尚未發動武裝反清活動,固然可以因其與徐錫麟有牽連而被逮捕,但政府是否有确切證據證明秋瑾就是一名革命分子呢?如果不是,這便是一樁冤案。

況且此時經輿論發酵,秋瑾已經被塑造成一位具有現代意識的,敢愛敢恨的新時代女性形象,她不但隻身趕赴日本學習,回國後還接辦大通學堂,從事新式教育,這本是大清的優秀人才,還将其處死,是不是有點蠢?

大通學堂

第二點更緻命,要知道在十年之前的戊戌六君子問題上,清政府就幹過未經審批便迅速處死“犯人”的勾當。十年過去了,都準備立憲了,地方大員竟然沒一點進步,還是在抓捕秋瑾2天之後就将其處死。這不正好坐實了西方國家說的中國是“野蠻”國家嗎?

況且,對秋瑾的審判其實并無确切的口供可以證明秋瑾要發動起義,這使得清政府在面對媒體的質問時極度被動。為此,張曾敭也曾進行過辯解,但他的說法無非是說秋瑾與徐錫麟有關聯,大通學堂是革命黨活動的場所。在沒有具體證據且失去先機的情況下,群眾已經不在乎張曾敭怎樣辯解了,嚴懲地方官員才是輿論的訴求所在。

影視劇中的秋瑾

三、政府一步步喪失話語權

鑒于巨大的輿論壓力,紹興知府貴福不得将有關秋瑾一案的前因後果印刷成傳單在城内廣泛發放,内容包括張曾敭的電報、秋瑾的口供、大通學堂内所查獲的槍支武器與秋瑾的一些看似“反動”的詩文。盡管政府已經拿出了所謂的确切證據,但早已為時已晚,因為人們已經接受了秋瑾是一位新時代愛國女性,根本不會相信政府說的話,他們認為傳單上寫的的内容也是政府為狡辯而僞造出來的。

此時的浙江與紹興當局十分被動,限于朝廷下達的“預備立憲”诏令,且有秋瑾案在前,張曾敭已經不敢再對媒體進行查封,更不可能堵住民間的悠悠之口。秋瑾案的發生促成了清政府的進一步改變,尤其是司法改革方面,張曾敭采取的所謂“就地正法”的野蠻方式與西方倡導的所謂“文明”執法理念相違背,如何修改大清刑律,再度被提上議程,盡管大清新刑律直至清朝滅亡也沒有制定出來,但大量改革司法的經驗卻為中華民國法律的進步提供了經驗。

直至大清滅亡都未進行完成的大清刑律改革

至于張曾敭,進退兩難。1907年9月5日,在多方協調下,張曾敭調任江蘇巡撫,但是江蘇人強烈反對不歡迎,張曾敭也深知他無法趕赴江蘇就任,于是一直未動身出發。10月,張曾敭再次接到調任山西巡撫的指令,但已經心灰意冷的他,在兩次申請清政府開缺之後,正式離開了大清官場。

浙江巡撫張曾敭的委屈是十分明顯的,本以為可以憑借鎮壓“反賊”獲得嘉獎,卻沒想到遭遇了從官以來最大的一次輿論風暴。可以想見,站在風口浪尖上的張曾敭,真切感受到了清末十年間時代的變化,傳統的野蠻司法已經不再被人所接受,預備立憲和文明司法才是輿論所期待的,而這一變化就像一場巨大的風暴,不是清政府出面保他就能夠壓下去的。他與官場告别的落寞身影,正可以看作一個舊的時代真正地去了。