2000年12月17日清晨,一位叫何建功的村民敲開了中國社會科學院考古研究所安陽工作站負責人徐廣德的大門。何建功來自河南省安陽市殷都區花園莊村——花園莊村是殷墟宮殿宗廟區内的兩個村莊之一,大名鼎鼎的婦好墓就是這一區域最為重要的考古發現之一。這一次,他帶來了一個不妙的消息:可能有人想盜墓!

得知這一消息,徐廣德馬上帶着剛剛畢業才工作一年多的何毓靈趕赴花園莊村東檢視。

據何建功消息,夜間有人在此地麥田中活動。華北的冬季十分寒冷,土地上凍,并不利于考古發掘工作。往年這個時節,安陽工作站進行的是室内修複和整理工作。何建功報告的這處墓葬,考古隊發現于當年11月,因判斷儲存完好,原本打算來年春天解凍後再申報發掘。但等不及了。

在麥田現場,幾十平米的區域内有十幾個大小不一的孔,這些孔由不同孔徑的洛陽鏟鑽成。此時出現在麥田中的大孔,并非考古隊調查鑽探所用的小孔徑洛陽鏟所留——這些大孔主要用來裝填炸藥,往往被盜墓賊用來快速盜掘古墓。

為了與盜墓賊争分奪秒,徐廣德馬上要求何毓靈組織人力準備發掘。當晚,包括何毓靈在内的五人搭建簡易工棚,在路口進行值守,“現在回想,如果當時我們沒有當機立斷的話,可能墓葬在一夜之間就被盜了。因為現在盜墓非常快,他們用炸藥炸個洞,然後鑽進去,很快就把器物盜掘出來了。”

在後續的發掘過程中,考古隊從墓葬填土中清理出來了盜墓賊安裝的炸藥引信,還在墓室底部發現了大量“探針”留下的針孔。這種“探針”細如銅筋,無須帶上土壤就可探測墓内随葬品的位置。

這些發現讓考古隊更加感到慶幸。這次搶救性發掘,讓一位沉睡在殷墟地下商代貴族和他令人瞠目的巨大财富,再現于世人面前。

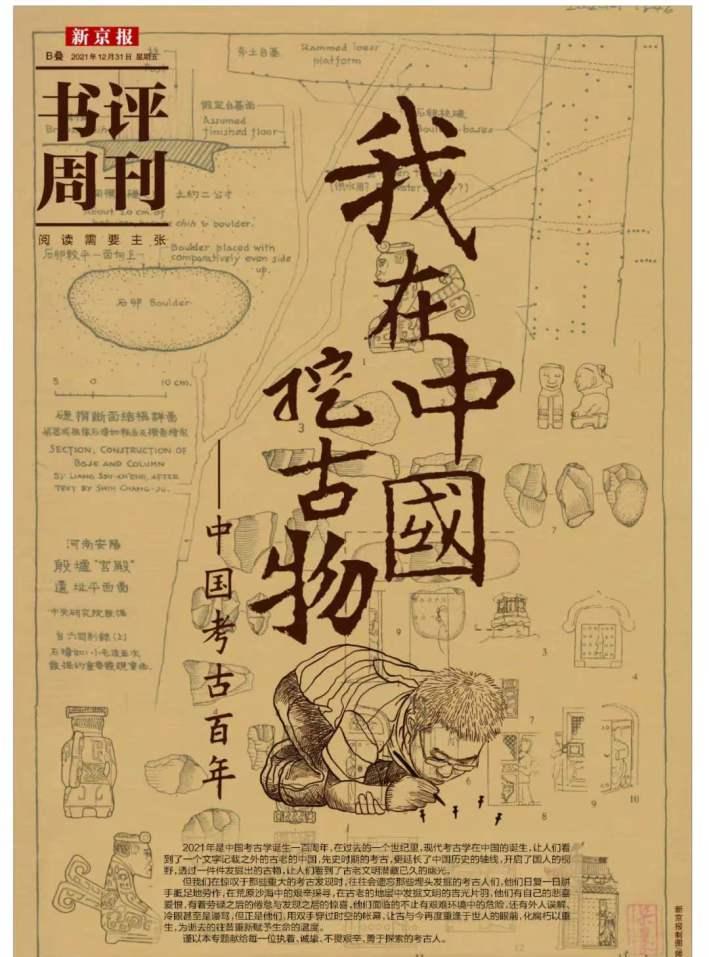

《新京報·書評周刊》12月31日專題《我在中國挖古物:中國考古百年》。

殷墟:考古學人的富礦

“作為一名考古工作者,能夠在殷墟進行發掘,是很幸運的。”

作為中國社會科學院考古研究所安陽工作站副站長,何毓靈對殷墟有着深厚的感情。堅守殷墟考古發掘第一線已有22年。深知這片遺址的重要意義。因為“一片甲骨天下知”的河南安陽殷墟,被認為标志着中國現代考古學的誕生。1928年10月13日,前中央研究院曆史語言研究所派董作賓,會同河南省人員郭寶鈞等人到安陽進行第一次試掘,這是安陽殷墟發掘之始,也是中國學術機關獨立進行科學考古發掘的開端。

1928年秋第一次殷墟發掘時的董作賓(右)。

標明殷墟進行發掘并非偶然,“五四”以後出現的“疑古思潮”摧毀了傳統的古史體系,當時的學者迫切需要借助由西方剛剛傳入中國不久的考古學,來尋找可靠的古史新材料。在此種背景之下,此前已有大批殷代王室刻辭甲骨出土而判定的殷墟便成為了起點。

殷墟發掘第一階段的前三次發掘,目标主要是尋找甲骨。據李濟所著的《安陽》一書記載,第一次試發掘出土了784片有字甲骨,董作賓手抄有字甲骨392片,并作了不少考釋。在接觸了董作賓個人并閱讀了他寫的發掘報告後,李濟認為,小屯遺址明顯是殷商的最後一個都城。此後的發掘也逐漸轉變成對整個殷墟都城的全面揭露,宮殿、王陵、貴族墓葬等遺迹,甲骨文、青銅器、玉器等大量遺物,直接證明了商王朝的存在。

在經曆了第一階段的發掘之後,1950年至1979年,殷墟考古發掘進入第二階段。1980年至今,殷墟考古發掘進入第三階段。迄今為止,殷墟的考古發掘已有93年的曆史——它也是以成為中國考古規模最大,持續發掘時間最長的一處遺址,被評為20世紀中國“100項重大考古發現”之首,被視為是中國考古學的搖籃。地下蘊藏的文物,盡管曆經一個世紀的發掘,卻仍然是考古學的一座富礦,不時給新一代的考古人帶來驚喜。

但與此同時,殷墟的文化價值也吸引着大量觊觎财富的盜墓賊。21年前的那場盜墓活動,何毓靈至今提起,仍心有餘悸。如果那些盜墓者當年僥幸得手,那麼殷墟乃至整個中國的考古學界不知會蒙受怎樣巨大的損失。

考古與盜墓乃是一對天生的仇敵。盜墓是對古代地下遺存的貪婪無恥的竊盜和破壞,而考古則是為今人與後代守護先人創造的文明。是以,對古代墓葬,考古學者保持着一種嚴格謹慎的态度。他們深知每一次開掘,都或多或少會對地下遺存造成一定程度的破壞,是以最好的保護方式,就是在保護技術成熟之前,讓其長埋地下,不去打擾先人的安甯。

但如今,盜墓賊既然已經将黑手伸向這座古墓,考古學者隻能與盜墓賊争分奪秒,用搶救性發掘守護住祖先留下的文化遺産。

“我們在挖的時候,每天都有大量的閑散人員圍觀。”何毓靈說,很難說這其中沒有緊盯着發掘的盜墓賊。後來他們才得知,盜墓賊正來自于附近的村莊。

發掘大約持續了兩個多月的時間,為此,考古隊克服了非常大的困難。好在有驚無險。這次緊急發掘收獲頗豐:墓葬共有各類随葬品579件,其中青銅器267件、玉器222件、陶器21件、石器6件、骨器60件、象牙器2件、竹器1件。另有銅镞881枚、銅泡149個、金箔125片,貨貝1000多枚。

但這裡的墓主人是誰呢?

《亞長之謎》,作者:何毓靈,版本:雲南人民出版社 2021年2月

“亞長”:一位殷商貴族的生前身後

墓主人的等級、地位與身份等是墓葬研究的核心問題,将墓葬面積,殉人、殉牲數量,随葬青銅禮器與玉器數量等多種名額與其他墓葬對比分析可知,墓主人的等級僅次于婦好,而随葬的七件銅钺表明,墓主人擁有很大的軍事權力,可能并不低于婦好。那麼,如何直接确認墓主人是誰?隻能靠文字。

比如婦好墓,之是以确認墓主人是“婦好”,是商朝“中興之王”武丁的三位上了“祀譜”的配偶之一:妣辛,正是因為在其墓室之中出土了大量的甲骨。唐際根在《鄭振香與婦好墓——她不僅僅是婦好墓的發掘者,更是研究者》一文中提到,考古工作者鄭振香認為,“婦好”是墓主人的“專指”,“婦”是其爵,“好”(或“子”)是其姓。在商王的祀譜中,婦好便是妣辛,“辛”是其在祀譜中的“廟号”。

回歸到前文所說的墓葬,幸運的是,考古隊在墓葬中發現了131處銘文,而這些銘文大多都是“亞長”這兩個字。考古隊據此判斷,墓主人應該是個武官,因為“亞”是表示武官的職位,“長”可能代表家族姓氏。也就是說,墓主人是一個名叫“亞長”的武官或者貴族将軍,普通考古學研究所能做到的部分到此為止。

但何毓靈表示,此處墓葬還具有很大的特殊性。為什麼這樣說?一個很大的原因是,這處墓葬中,墓主人的人骨儲存下來了。一般而言,在北方地區的貴族墓葬中,人骨是很難儲存的,比如婦好墓中就未發現骨骼,這是因為高等級墓葬中随葬的大量青銅器,對人骨有一定的腐蝕作用。

在進行體質人類學鑒定後,人骨考古學家揭開了亞長的身份之謎:亞長是男性,35歲左右,身高在一米六至一米七之間。通過對牙齒進行鑒定,考古學家發現亞長生前有齲齒。通過人骨鑒定,人骨考古學家還發現,亞長右腳第一跗骨有明顯的骨質變形,這也是考古隊首次在殷墟墓葬的人骨上觀察到骨質變形。學者認為,這和其長期跪坐有關。在秦漢以前,人們往往采用這種坐姿。

2001年1月初,發掘時的下雪場景。

利用人骨,考古學家還可以發現墓主人的死因。在對人骨進行鑒定後,考古學家發現,亞長左側骨骼有多處明顯的砍砸傷,這些傷痕很可能來自于銅矛、銅戈甚至刀,有一穿孔穿透髂骨,從創傷痕迹來看,這處傷痕被認為是緻命傷,因為這一部位被穿透很可能傷及股動脈,而亞長正是是以失血緻死。通過如上傷痕鑒定,考古學家認為,墓主人應該直接死于戰争原因。

至此,考古學家還可以做更多的工作嗎?答案是:可以。在亞長墓内,除墓主人外,還有15個殉人和15條殉狗。其中,有6個肢體較為完整的殉人與墓主人在一起,被認為可能是墓主人的親信随從。殷墟的所在地是當時的都城,通過锶同位素測定,可以斷定亞長及其親随并非殷墟本地人。那麼,他會來自哪裡呢?

1997年,河南省文物考古研究所在河南東南部的周口市鹿邑縣發掘了一處墓葬,年代大約比亞長墓晚了兩百年,此處墓葬出土銅器的銘文也有“長”字,為“長子口”,這些銘文的寫法和殷墟亞長墓非常一緻。在對人骨進行氧同位素檢測後,考古學家發現,墓主人很可能來自殷墟以東、以南的區域。巧合的是,長子口墓又恰好在殷墟的東南方向,考古學家據此推斷,這兩處墓葬之間可能存在一定關聯。

為何亞長的骨骼沒有同其他高等級墓葬墓主人的人骨一樣被腐蝕呢?在參與發掘研究的考古工作者看來,極大的可能是因為此處墓葬采用了防腐技術。在進行發掘之時,考古隊在墓主人身上發現了大量已經炭化的花椒。這也是目前為止,在北方地區商代墓葬中發現的唯一一例。而這種習俗,恰恰在南方地區同時期的商代墓葬中有發現,墓中随葬花椒這種習俗,一直到戰國、兩漢時期都有沿用,這種習俗的發現也指向了河南的東方和南方。就這樣,考古學家揭開了一段三千多年前的謎案。

亞長銘文拓片。

新發現在不斷更新舊認知

最新發現的商代“衛星城”

新京報:不久前有新聞報道,殷墟附近在陶家營遺址東部發現了“洹北商城衛星城”。近年來,殷墟遺址的發掘取得了哪些新的進展呢?

何毓靈:1999年,安陽考古隊在殷墟東北部新發現了一處都城,我們叫它“洹北商城”。為什麼叫“洹北商城”?因為它是洹河北邊新的一個商代都城。商代大概有500多年的曆史,早期在鄭州一帶,有個鄭州商城,于上世紀五十年代發現。晚期的殷墟,我們稱其為殷墟都城遺址。但在這中間,還有一百年左右,都城一直不明确。

“洹北商城”的面積大約是4.7平方公裡,有郭城、宮城、宮殿,這一發現,填補了商代中期的空白,早中晚期的都城都找到了。“洹北商城”的宮殿儲存得非常完整,其整體結構很像今天的“四合院”。我們可以從中了解到,中華文化,幾千年的建築模式,一直到明清時期都是這個樣子。

2015年至今,我一直在“洹北商城”進行發掘,主要是發掘“洹北商城”的手工業作坊區。同時,安陽市文物考古研究所在殷墟外圍,包括“洹北商城”的外圍進行發掘。陶家營遺址就在“洹北商城”以北四公裡處,是一處新發現的環壕聚落。

在這個聚落之内有自己的居住區、生産區、墓葬區,其中總共發現了27座墓葬,排列得非正常整。這些墓葬基本儲存完好,分為南北兩排,北邊的一排墓葬比較大,以男性為主,随葬有大量青銅器;南部的一排以女性為主。這應是當時的一個家族墓地,而且有可能是夫妻異穴合葬。

通過青銅器随葬品,能夠展現出當時男女的社會地位。墓葬裡面出土了大量的青銅器,大約有170多件,是目前為止中商時期,我們知道的出土青銅器量最多的一處遺址,是以引發了大家的高度關注。

這處環壕聚落的面積是18.5萬平方米,“洹北商城”是470萬平方米,從中可以看出都城規模和次級聚落規模的差别是什麼。受此發現的啟發,我推測在洹北商城都城外圍,可能有多處拱衛都城的衛星城。對于考古學研究來說,這是非常重要的發現。我覺得,陶家營遺址的重要性不僅展現在遺址本身,更展現在它衛星城的性質上,對我們研究當時的社會結構、治理模式都起到了很關鍵性的作用。

此外,還有一處遺址是位于殷墟東南邊緣的邵家棚遺址。

何毓靈,中國社會科學院考古研究所研究員,安陽工作站副站長。主要從事夏周時期考古發掘與研究,長年堅守于殷墟考古發掘第一線。系統發掘了商代中期都城的宮殿區、手工業區,填補了商代中期都城考古的空白。長期緻力于殷墟都城布局與手工業生産研究。發掘了繼婦好墓之後殷墟儲存完好的高等級貴族墓:亞長墓,第一次揭露殷墟時期特殊人群—甲骨占蔔巫師的家族墓地。

新京報:從20世紀二三十年代至今,殷墟考古的曆史也已接近百年。針對殷墟的發掘工作持續時間為何如此之久?

何毓靈:很多人可能會覺得,殷墟已經發掘了九十多年了,在目前我國進行考古發掘的所有遺址中,殷墟挖的時間最長,面積做大,好像已經沒什麼東西可以做了。但實際上,據我們統計,目前對殷墟的發掘可能隻占整個殷墟遺址的3%左右。

想通過3%的發掘面積對殷墟進行全面了解,實際上是很難的,也是不可能的。考古發掘的過程非常慢,每年的發掘面積也就是1000-2000平方米,但殷墟的範圍,保守估計是36平方公裡,大家可以想象這個概念。

近十年或者十幾年來,考古發掘不斷突破,我們原有的認識也不斷被打破。在殷墟出土的甲骨文中,經常記載生活在殷墟的商人稱自己為“大邑商”。到目前為止,我們沒有像其他都城那樣發現殷墟的城牆。是以,“大邑商”究竟是個什麼概念,我們心裡一直沒底。最近幾年,我們陸陸續續在傳統認識的殷墟外圍,新發現了一些重要的遺址,比如殷墟宮殿區往北10公裡的地方有個辛店遺址,遺址規模有多大呢?現在知道的是100萬平方米,其中50萬-60萬平方米的範圍都是鑄造銅器的作坊區。

過去我們說殷墟的王陵在哪兒,宮殿在哪兒,但實際上它還有大量的手工業作坊區,貴族居住區等。各區域互相之間需要道路相連,當時城市生活用水、排水溝渠等,都需要做大量的工作,也取得了很多重要的收獲。

殷墟的大量墓葬在西周已被盜

新京報:在網上,有人說中國最恐怖的文物非安陽殷墟青銅甗莫屬,因為這件青銅甗中有一顆人頭顱骨。這是否和亞長墓中發現的殉人一樣,是一種殉葬方式,或者是祭品呢?

何毓靈:這是很多人會問到的一個問題。在甲骨文獻中,提到商代,特别是商王武丁時期,會舉行大量的祭祀活動,尤其是殺人祭祀、殺牲祭祀,這種祭祀規模會非常盛大。甲骨文中還記載,這些人牲主要來自于戰俘。以我們現代人的眼光來看,這種殺人祭祀的殘酷性是不容置疑的。

但文明的進化需要一定的過程。這種現象在殷墟晚期開始大規模收縮,甚至遭到摒棄,到商纣王時期,這種習俗已經開始消失了。進入西周以後,這種情況隻是偶有出現。那麼,西周以後的祭祀是如何進行的呢?我們在墓葬中可以看到俑的出現,有木頭做的木俑。戰國以後開始出現陶俑,像秦始皇兵馬俑,這也是殉葬的一種方式,這種陶俑一直持續到明清時期都還有。

青銅甗在當時是非常實用、常見的一種蒸煮器,類似于我們現在蒸饅頭用的籠屜,下面可以裝水,上面有個箅子,裡面可以裝東西。在青銅甗中發現人頭骨的現象,目前可能發現了三到四例,有人認為這是在進行蒸煮。

我們需要客觀去看待這段曆史,而不是一味的批判,它可能是人類發展過程中的一個必經階段,這種現象不僅限于中古,在中美洲、南美洲,包括印第安文明或者瑪雅文明中也存在着同樣的現象,即使到了14、15世紀都還存在活人祭祀的方式。

新京報:你曾經提到亞長墓險些被盜墓賊盜取,不少報道和文章中也提到殷墟古文物頻遭盜掘,甚至有人說殷墟附近的盜洞如同“道地戰”,整個殷墟地下區域被挖得如同篩子一般。針對殷墟遺址的非法盜掘情況究竟如何呢?

何毓靈:盜掘這件事自古以來就有。我個人認為,殷墟的大量墓葬,特别是高等級貴族墓葬,包括王陵,實際上在西周時期就已經被盜。這種盜掘,是因為這可能是滅國的一種方式,比如伍子胥替父報仇,将楚平王的墓葬挖開鞭屍,這是一種複仇的行為。此外,西周時期的殷墟墓葬,特别是高等級貴族墓葬,王陵中埋藏了大量的青銅器、玉器等,這也成為了被盜掘的原因之一。

另一個盜掘高峰可能發生在北宋時期,因為當時金石學的興起,很多人開始收集青銅器。清末、民國初年,盜掘之風又十分猖獗,上世紀五十到八十年代,因為國家的嚴厲打擊,實際上殷墟盜掘并不是那麼嚴重。進入到上世紀九十年代後,因為文物走私等原因,文物價格日益趨高,盜掘在全國範圍内都非常嚴重,殷墟也在所難免。這其中,亞長墓也險些被盜。

盜掘是一個頑疾,很多人铤而走險,我們也不能回避,隻能想辦法去打擊、去治理。在現實中,我們也發現一些盜墓分子租住民房,通過挖地洞的方式盜掘。自2018年以後,安陽地區采取了一些強有力的措施打擊盜掘文物,抓獲了一批盜墓賊。包括由國家文物局出資,地方政府建設,在殷墟建立了一個天網監控系統,成立了專門的公安支隊、殷墟管委會,設定網格員進行網格化管理,對殷墟常态化巡查等。從目前來看,基本上得到了很好的治理。

新京報:盜掘會造成哪些無法彌補、不可逆轉的損失呢?

何毓靈:盜掘會造成對文物極大的損毀。每當我們挖開一個高等級貴族墓的時候,特别是那種帶墓道的墓葬,整個大墓辛辛苦苦挖了兩三個月,下去以後甚至連個陶片都沒有,完全就被一掃而空的一種狀态,這種例子很多了,比如我之前提到的王陵區、貴族墓葬區。其實不光是殷墟,其他一些地方,比如陝西、湖北等地,這種現象都比較多。

何毓靈在考古現場。

“大邑商”達到了中國青銅文明的頂峰

新京報:曆史上的“大邑商”到底是一個什麼樣的國家?

何毓靈:商代在整個東亞地區是最為強盛的國家,殷墟所在“大邑商”是當時的政治、經濟、文化、軍事中心,通過它特有的治理模式,對周邊進行控制和管理,同時它也能夠對周邊進行戰争,通過這樣的方式,“大邑商”保持了一個強勢的發展面貌。特别是在武丁王時期達到了鼎盛,是以曆史上也把這一時期稱為“武丁中興”。

這一時期還有一個最大的特征,就是它達到了中國青銅文明的頂峰,對中華文明的後續産生了非常大的影響。特别是以甲骨文為代表的漢字始終是中華文明傳承、記錄的載體,一直延續到我們現在。我認為,以甲骨文為代表的漢字,是中華文明的基因和紐帶,中華民族就是靠着這種方式,才能夠形成一個連續不斷的,多元一體的文化面貌,我們無論如何強調漢字的重要性都不為過。

采寫 | 何安安

編輯 | 王青,走走

校對 | 薛京甯、劉軍