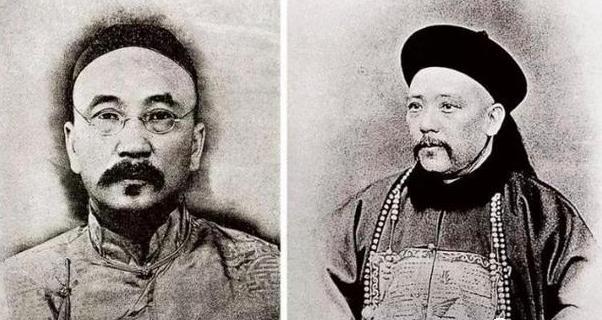

民國首任國務總理唐紹儀曾是清廷派出的120名留美幼童之一,他是第一位出任清廷侍郎、尚書級官員者,也是第一位出任巡撫的要員,還是袁世凱北洋集團勢力的重要成員。

從1884年在北韓訂交到1912年決裂,唐紹儀與袁世凱近30年的友誼小船,卻在唐紹儀出任國務總理3個月零2天後翻了。

當袁世凱的救命恩人

唐紹儀生于1862年,小袁世凱3歲,與孫中山都是廣東香山縣(今中山)人。他1874年随第三批幼童赴美國留學,後入美國哥倫比亞大學文科學習。留美幼童求學中途被召回國,唐紹儀歸國後,1882年被李鴻章派往北韓,擔任幫辦北韓海關事務、德國人穆麟德的秘書。

1884年12月,北韓“開化派”在日本的唆使下發動“甲申政變”。變亂中,親清的北韓事大黨領袖闵泳翊被刺傷,家人将他擡到穆麟德宅中救治。時為“總理營務處、會辦北韓防務”(大體相當于清廷派駐北韓的二号人物)的袁世凱鎮壓政變時,得知闵泳翊在穆宅,便前往探詢情況。在穆宅門口,有一人持槍而立,意氣凜然,阻止袁兵進入。經詢問,方知此人為唐紹儀,兩人“一見契合”,由此訂交。

1894年,北韓東學黨起義,最終引發了中日甲午戰争。戰争爆發前,北韓曾請清朝出兵襄助鎮壓東學黨。日本認為這是時任駐北韓總理交涉通商大臣(清廷派駐北韓最高官員)袁世凱所指使,進而對其心生嫉恨,“必欲置之死地”。袁感到惶恐不安,屢請回國,并推薦唐紹儀代理其職務。7月18日,清廷準許袁回國。

袁世凱正發燒,“熱過百度”(華氏百度大約相當于37.8攝氏度)。收到國内電報後,他不顧病重之中,急忙于次日喬裝逃出漢城,由唐紹儀和時任翻譯的蔡紹基安排雇請轎夫32名并親自護送至仁川,登上清朝的“平遠”兵船,傳回天津。袁離開時,日軍已派兵占據了漢城諸門,對出入華人嚴行搜尋。唐紹儀臨危不懼,親挾短铳護翼袁氏突圍,華員皆随之沖出,守衛的日兵紛紛退避。袁登船後,日人開船追趕不及,隻好望洋興歎。此番袁世凱得以臨難脫身,唐紹儀實有莫大之功。

唐紹儀留美多年,接受西方教化,内心傾向民主共和。袁世凱則生長于封建大家庭,“三世受國恩深重”,功名方面卻連舉人都未中。兩度鄉試落第後,又羞又憤的袁世凱賭氣把過去作的詩文全部付之一炬,揚言:“大丈夫當效命疆場,安内攘外,烏能龌龊久困筆硯間,自誤光陰耶!”兩人的家庭出身和文化背景差異甚大,為何能成莫逆之交?

除了對彼此才幹的惺惺相惜外,更有性格上的互相欣賞。一個例子,兩人都揮金如土。袁世凱未入仕之前,曾發起兩“文社”,自為盟主,并提供活動經費,博得“慷慨好施”的美名。有一天,他正在家中讀書,時為落魄秀才的徐世昌前來拜訪,兩人一見如故,便換帖結拜為弟兄。得知徐世昌無路費北上應試後,袁世凱立即移款相贈。正是袁世凱的慷慨助力,徐世昌後來中舉、中進士、入翰林院,累官至清内閣協理大臣(大體相當于副總理)、中華民國總統。

唐紹儀之闊綽與講究,也是人所共知。他出任外務部右侍郎和郵傳部左侍郎、尚書期間,郵傳部以飲食鮮美著稱、外務部以服飾華麗見傳。1910年秋,唐繼徐世昌署郵傳部尚書,就任不久即遭彈劾,被指“奢侈無度,平日一支雪茄煙值美金若幹”。津海關道是肥缺,常常一年入項可達近百萬。唐紹儀擔任此職後,以不能損國體為由,時常備美酒佳肴招待西洋人士。結果一年下來,不但近百萬入項全被花光,還需家裡不時接濟,“舉世以為異事”。

袁世凱成唐紹儀的政治伯樂

1882年,唐紹儀入北韓。近3年後,經李鴻章奏請,他于1885年5月被賞從九品縣丞,這是清廷官階中最低的一級。1898年9月,因父親病故,唐紹儀離開北韓,回國守孝。此時,他已是官封三品銜的候選知府。17年間,從九品升至正四品,跨越了11級。

這其中有李鴻章的推薦之功,更多的是袁世凱的賞識。史料記載:“袁世凱和唐紹儀相識後,互相愛慕,兩人感情極為融洽,結為盟友,彼此幫助,共求上進。”

鎮壓“甲申政變”後,經李鴻章舉薦,袁世凱被任命為駐北韓總理交涉通商大臣,成為清廷在北韓的最高代表。1885年11月,他即奏調唐紹儀前來擔任西文翻譯。從1886年到1891年,袁世凱三次向李鴻章舉薦唐紹儀。推薦語中,多是“娴習洋務,膽識俱優,慎密老成”“優有識略,明敏谙練”“忠直明敏,膽識兼優”等褒獎之語。1891年9月,因母親病重,袁世凱請假兩個月回籍照料,即向李鴻章推薦唐紹儀代理自己的駐北韓總理交涉通商大臣之職。後來,袁母死續假,唐氏先後代袁達半年之久。

北韓共事十多年,唐紹儀赢得了袁世凱的信任和賞識,成為袁的左臂右膀,也與袁休戚與共。

小站練兵期間,袁邀請唐紹儀來協助徐世昌負責營務處。1900年3月,袁世凱實授山東巡撫後,奏調唐紹儀出任山東省洋務局總辦,負責全省洋務商務事宜。1904年,清廷調津海關道唐紹儀前往印度與英國交涉西藏事務,時為直隸總督的袁世凱親自上折奏留,表示“兩年來中外相安無大枝節者……實唐紹儀贊佐之力居多”。1908年,袁世凱被監國攝政王載沣免職,時為郵傳部尚書的唐紹儀也受牽連,自請辭職、避居天津。

1911年辛亥革命爆發後不久,南北雙方開始和談,袁世凱即委任唐紹儀代表自己前往上海與南方革命黨代表磋商停戰、清帝退位事宜。清帝退位後,經袁世凱推薦、南京臨時參議院準許,唐紹儀于1912年3月出任國務總理。

唐紹儀加入同盟會引發袁世凱不快

由唐紹儀出任國務總理,是當時南北雙方都能接受的方案。革命黨人看來,唐紹儀早年留學美國,深受共和思想影響,在南北談判期間就力促清帝退位、建立民國。袁世凱看來,唐紹儀是自己的私交好友。袁曾自稱與唐紹儀“二十年深交,生死一意”。

與此同時,革命黨方面強烈要求國務總理應由同盟會員擔任。為了能兼顧南北雙方的意見,有“民國産婆”之稱的趙鳳昌提議唐紹儀加入同盟會并出任總理。此提議立即得到孫中山、黃興的同意。3月30日,經黃興與蔡元培聯名介紹,孫中山主持儀式,接收唐紹儀加入同盟會。

袁世凱同意唐紹儀出任國務總理,但并不樂見唐紹儀參加同盟會,而且随着時間的推移,“不滿之辭,逐漸露骨”。首屆内閣中,唐紹儀之外,司法總長王寵惠、教育總長蔡元培、農林總長宋教仁、工商總長陳其美都是同盟會會員,占據了一半。這個“以‘同盟會為中心’之内閣”勢必對袁世凱帶來諸多限制。更重要的是,這也違反了袁世凱一以貫之的政界之人不應加入任何黨派的主張。

1912年9月,國民黨、共和黨都向袁世凱伸出了橄榄枝,但他堅決表示不加入任何政黨。在他看來,中國黨争之劇烈為世所罕見,“在政界之人,皆當出黨,方能自抒政見,無所拘束”,同時也避免甲黨提出的主張被乙黨所阻撓、乙黨的建議被甲黨所否決的内鬥現象。

舉借外債引發袁世凱猜疑

擺在新成立的中華民國面前,是瀕臨崩潰的财政。據民國新任财政總長熊希齡1912年4月的估算,全國财政赤字2.6億元,外債總額超過20億元。而此時,北京财政部部庫存銀不到6萬元,南京财政部部庫存銀隻有3萬元。唐紹儀在參議院的演說中承認,如此嚴重的财政危機,“舍取外債并無别法”。

為緩燃眉之急,3月14日,唐紹儀以京張鐵路餘利作抵押,向華比銀行借款100萬英鎊。未料,此次借款引發了袁世凱對唐紹儀的猜疑,進一步擴大了袁世凱與唐紹儀之間的沖突。猜疑源自與此借款有關的傳言:一是說唐紹儀将借款撥給南京臨時政府,用以購買軍火對抗袁世凱;二是說唐紹儀從此借款中私自撥給孫中山100萬元。

華比銀行借款(簡稱比款)由唐氏交孫中山100萬元之事,1912年3月間報界喧傳,北京《中國日報》《國民公報》稱孫“私攫比款50萬,以30萬饷同盟會”。同盟會會員章太炎、朱芾煌等,為此先後緻函、緻電孫中山及同盟會本部求解釋。盡管南京臨時政府原财政總長陳錦濤、新任财政總長熊希齡先後在1912年5月複電明确告知孫中山“收比款,絕無交百萬于先生事”、“比款内,并無付先生百萬之數”,但謠言并未是以平息。

孫中山直斥“私攫比款”尤為無稽的同時,于6月29日緻電袁世凱、國務院等,要求公布華比銀行貸款用途。7月1日,袁氏複電同意令财政部迅将比款用途底賬詳細公布。最終表明,唐氏交孫百萬元之事并不屬實。

唐紹儀将比款部分用來給南京臨時政府購買武器一事,也屬子虛烏有。劉厚生在《張謇傳》一書中說,臨時政府陸軍總長黃興曾秘密訂購德國最新式武器,其價額總值在300萬元左右,而所付定銀為總額50%以上。資金來源,則是唐紹儀向華比銀行的貸款。但據1912年7月30日公布的《南京财政部收支報告》,南京臨時政府收到華比借款隻有45.5萬多兩,其餘均由北京政府收用。

王芝祥督直改委事件引發唐紹儀辭職

王芝祥,通州人,原為廣西布政使,辛亥革命後到南京,出任南方第三軍軍長。王芝祥督直改委事件是1912年上半年的一件大事,也是唐紹儀辭職的導火索。事件的高潮雖然出現在1912年4月至6月,但肇始于2月份。

2月16日,南京臨時參議院議決《接收北方統治權案》。該案第二條規定,“各省都督,由各該省人民公舉”。3月15日,袁世凱任命張錫銮為直隸都督,接替官聲不佳的張鎮芳。兩天後,順直咨議局即開會選舉王芝祥為直隸都督,并據《接收北方統治權案》要求袁世凱任命。未獲同意後,3月20日,順直咨議局緻電質問袁世凱:各省都督盡由人民公舉,直隸為何要搞特殊化?

3月21日,順直咨議局議長閻鳳閣等進京求見袁世凱,交涉都督由群眾自舉問題。對南京臨時參議院通過的《接收北方統治權案》,袁世凱不便明确反對。但在3月25日,他複函國民共進會表明态度:官制改革正在進行,應暫時維持現狀;都督以軍府總攬行政,而綜觀世界通例,未有軍官由民選者。

王芝祥督直一事陷入僵局。就在此時,唐紹儀離京南下,前往南京組閣。衆多的說法認為,經過唐紹儀的說服,袁世凱同意王芝祥出任直隸都督,作為與南方革命黨人放棄黃興任陸軍總長的交換條件。但史料表明,袁世凱一直反對王芝祥督直。4月6日給唐紹儀的電報中,就有“兄老矣,生死不足計。倘使大局從此糜爛,誰執其咎”這種言辭激烈的詞句;4月13日的電報更是以辭職相威脅,“就目前而論,北方三省都督由本總統委定,決無更改之理。若參議院必欲迫令取消已發之指令,則請先取消本總統之職任”。

袁世凱之是以反對王芝祥出任直隸都督,首先是他認為,根據《中華民國臨時約法》,“大總統除國務員須參議院同意外,有任命文武官吏之權。自然含有都督在内……都督自應由大總統任命,無論何人不得幹預”;其次,直隸為自己的大學營,卧榻之旁,豈容他人鼾睡?

至于唐紹儀在此事上未與袁世凱持一緻意見,在《袁世凱全集》主編之一駱寶善看來,充分表明唐紹儀缺乏出任袁世凱總統的“責任内閣”總理的才具。從小站練兵到擔任直隸總督,袁世凱苦心經營直隸十餘年,自然将其視為自己的大學營。唐同意南方革命黨人入主袁世凱的禁地,并銳身自任去說服袁世凱答應,怎能不使袁感到厭煩而産生疑忌?

由于袁世凱的阻撓,王芝祥最終未能出任直隸總督。唐紹儀覺得,既失政府信用,又令其在同盟會内可能招緻批評。此事促使他最終辭去國務總理之職。

對唐紹儀而言,國務總理生涯本不如意,除了财政問題上的焦頭爛額,國務院内部的黨争也令他身心俱疲。唐紹儀内閣教育總長蔡元培就說,國務院4月正式成立後,内閣成員就分成同盟會、非同盟會兩派。兩派意見,時常不統一,使得“兩三月來,政府毫無大政策發表”。在這種情況下,唐紹儀、蔡元培等同盟會會籍的閣員便認為“與其兩派混合,緻政治不能進行”,不如他們辭職,讓任何一派主持國務。恰在此時,發生了王芝祥督直改委事件,唐趁勢離職。

對待民主共和的不同态度導緻唐袁決裂

1912年4月29日,參議院由南京遷至北京後首次開院。袁世凱在開院典禮的緻詞中,稱贊“此次特任國務總理唐君與各部總長,皆一時濟變之才”。未料,組閣僅3個月零2天,就發生了唐紹儀辭職、内閣垮台事件。

檔案表明,6月12日唐紹儀還如常主持國務院會議,讨論黃興拟訂的《國民捐章程》《内務部官制草案》等。三天後的6月15日是個星期六,他出走天津。

唐紹儀出走的細節,按熊希齡的說法是“于十五早晨不辭而行,租居天津租界”;而蔡元培在《自寫年譜》中的說法頗具戲劇性:唐紹儀和袁世凱共事多年,知道袁對一個人有疑忌了,不管有交情無交情,必置之死地而後快。如果公開辭職,則可能性命不保。于是,“乃于□月□□日晨間與一西婦同車,赴車站,乘火車往天津”。到了天津、確定安全後,唐紹儀才緻電袁世凱請求辭職。

如上所言,唐紹儀離職,有财政、黨争以及王芝祥督直事件等因素,更關鍵的是他與袁世凱在共和觀念上存在重大差别。

唐紹儀醉心共和。1911年南北和談時,他就公開表示自己完全贊同共和立憲,“共和立憲,我等由北京來者,無反對之意向”。《中華民國臨時約法》将總統制改為内閣制,以限制總統權力。其第45條規定,“國務員于臨時大總統提出法律案、公布法律,及釋出指令時,須副署之。”也就是說,總統的指令必須經内閣副署才能生效。

内閣成立後,唐紹儀處處強調内閣副署權,甚至有傳說,袁世凱第一次向參議院釋出的宣言書稿即經唐修改後才發表。對袁世凱下發的公文,唐以為不可行的即行駁回,甚至在總統府也敢與袁據理力争。曾任袁世凱侍從武官的唐在禮,在《辛亥前後的袁世凱》一文中回憶起他所目睹的唐袁争論情形:唐總是說“責任内閣凡事要對國家負責,自己任總理也要對國家負責”這一類的話。袁既不便反對,又沒有适當的辭句回答。是以很不滿意。我曾聽到袁話裡話外地對唐說:“我們是沒有幾天好做的,這個位子早晚要讓給你們的。”唐在禮強調,袁世凱說的時候還帶着意氣。

袁世凱所需要的内閣,隻是幕僚班子的代名,而不是要“責任内閣”認真負起“責任”來。時為袁世凱秘書的顧維鈞回憶,袁世凱“完全屬于舊派,不懂得共和國是甚麼樣子”。顧維鈞為唐紹儀女婿,回憶錄中所言或有誇張成分,但後來袁世凱稱帝的事實也表明,他“根本沒有實作共和或民主的願望”。

唐紹儀避走天津,唐、袁沖突由此公開。袁世凱曾派總統府秘書長梁士诒、陸軍總長段祺瑞以及唐紹儀留美同學梁如浩前去天津慰留。但唐紹儀态度決絕,當時媒體報道,唐紹儀竟有“若要留我,隻好用棺材來罷”之語。無奈之下,袁世凱隻好同意唐紹儀辭職,任命無黨派的陸徵祥接替。

唐紹儀辭去國務總理的職務,也意味着同交誼近30年的袁世凱表示決裂。1913年2月,廣東省議會選舉唐紹儀為參議員,袁世凱聞訊後令唐進京擔任參議院議長。唐紹儀答以“不複戀此馬蹄聲”以示拒絕。

1915年12月,袁世凱稱帝引發了轟轟烈烈的“護國運動”。稱帝前,他曾派人攜重禮去安撫唐紹儀,但唐不為所動,公開聲明“吾頭可斷,帝制決不能贊成”。1916年3月22日,袁迫于護國運動的巨大聲勢而宣布取消帝制,卻仍以大總統自居。26日,唐紹儀即通電忠告袁退位,文中曆數袁世凱數年來違反《中華民國約法》的行為,直言袁世凱“廉恥道喪,為自來中外曆史所無”,要求袁世凱辭職。

唐紹儀此電文,擡頭不稱袁大總統而稱“袁慰亭先生”,以示對袁的不屑與唾棄。據說,當電報抵達中南海,袁世凱捧讀後竟“氣呃不語者多時”。他對唐稱自己為“慰亭先生”大為不滿,說别人如此稱謂,殊不足異,“獨少川以數十年老友,對我如此稱謂,如何可堪”?

袁世凱之語,或有責備唐紹儀對不住自己之意。但其實,該說對不起的更是袁世凱。袁世凱死後,民間就送挽聯“袁世凱千古;中國人民萬歲”——寓意其對不住中國人民。

袁世凱不明白,辛亥革命之後的中國,民主共和的觀念已成不可逆轉之潮流。這潮流,盡管時有曲折、間或回流,但正如孫中山先生所言,“浩浩蕩蕩,順之則昌,逆之則亡”。從這個角度上說,唐紹儀與交誼近30年的袁世凱決裂,并不是背叛,而是順應了曆史潮流的正确選擇。