無論是在什麼年代,戰争都會給雙方,尤其對于普通百姓而言,帶來巨大的災難。而人們原本平靜的生活,會被戰争攪得天翻地覆,家庭也會變得支離破碎。而造成這樣災難的國家,便是侵略者。

在曾經和侵略者日本之間,有過長達十多年的戰争的中國,在戰争中傷亡慘重,是以也讓我們對這個國家,在情感上有着難以磨滅的恨意,尤其是那些老一輩親身經曆過戰亂的人,他們對日本人更是恨得咬牙切齒。

然而,雖說中國人對于侵略我國的鬼子是非常的厭惡的,但是,中國自古就講究以德報怨,是以,在戰争結束之後,雖說國民的心中對于日本人的仇恨沒有消失,但是也不至于有什麼報複的想法。而河南的一個農民便是用行動告訴人們,什麼叫做“以德報怨”。他收留了一個日本的傷兵,并且父子一照顧便是47年,這是怎麼一回事呢?

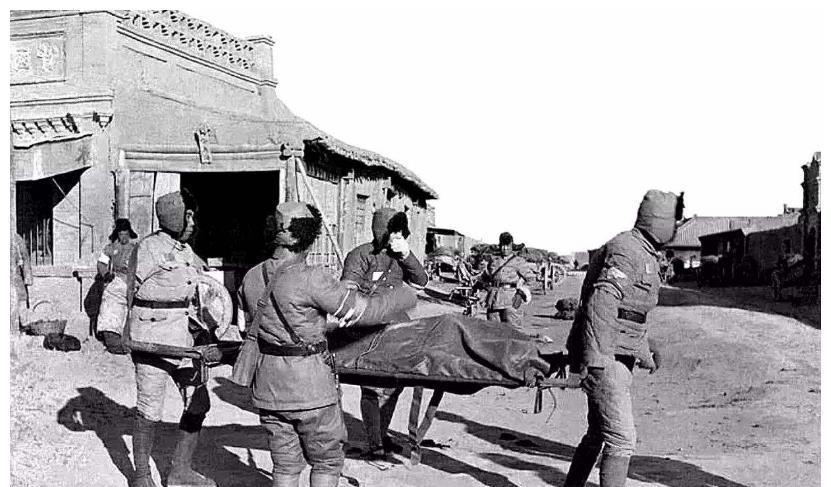

在日本的軍隊中,由于兵員不足,是以在戰争期間很多的大學生被迫入伍,而石田東四郎便是其中一人,他是日本東京農業學院的學生。在1937年被迫參加了二戰來到中國,然而由于他忍受不了日軍的殘忍行為,最後當了逃兵。并且,當時石田東四郎因為傷病,沒能趕上回日本的大部隊,被遺忘在了中國。

在戰争剛剛結束時,群眾們大多都還在為戰争中喪命的親人朋友們感到悲痛,是以此時的他們對于這些逗留的日本人,自然是充滿着恨意。而石田東四郎無法謀生,最後流浪到河南一個小村莊。這個原本村落就比較貧困,再加上常年戰亂,莊稼長勢收成也不好,是以沒有人想要拿出食物來可憐這個日本人。

孫邦俊便是這個小村莊裡的一員。在路上他偶然見到了石田東四郎。孫邦俊固然痛恨日本人,但看着石田東四郎用聽不懂的日語苦苦哀求他時,心軟的他還是給了一些食物。

孫邦俊覺得這樣做,也算是對得起他的良心了。然而,可是石田東四郎像是抓到救命稻草一般,一直死死的跟着孫邦俊,盡管途中孫邦俊不讓石田跟着,但都沒能攆走他,他便一直跟到了孫邦俊家裡。

要知道當時孫邦俊家裡也不富裕,隻能勉強維持,現在多了石田更是隻能靠縮衣節食來度日。

石田東四郎在這一住就是47年,期間孫邦俊還四處籌錢幫他看病,之後石田東四郎也沒有白吃白喝,而是幫着孫邦俊種地幹活,後來孫家人給他取了一個名字,叫做李同。而對于旁人的打罵,李同從不還手,不還嘴,他怕給孫邦俊找麻煩。

時間一久,孫家人見李同如百姓們無異,也慢慢的放下了戒心,開始接受了他。而當時村裡人雖然有時還是會對他冷嘲熱諷兩句,但也沒有說過把人趕走的話了。畢竟人性本善,他們村裡人也沒有太多的心計在!

等到了1964年,孫邦俊身患絕症,之後便不治身亡。而在其彌留之際,他交代兒子孫保傑要幫助李同回到家鄉,人死之後也是要落葉歸根,魂歸故裡的。而孫保傑一直牢記父親的話,也一直善待石田。

在日本中日邦交正常化後,李同思念家鄉的心也越來越重,并開始少言寡語。在1992年日本訪華團路經南陽時,孫保傑帶着李同去見訪華團。恰巧,團中有一位他的戰友津田,二人抱頭痛哭。

之後李同和孫保傑擁抱後撒淚告别。李同在47年後回到故土,并找到了自己的家人。而他也在日本政商各界宣傳自己被中國人救助47年的事,并号召和平。

在這之後,孫保傑與李同也沒有斷了聯系。李同之後邀請孫保傑一家去日本做客,他們一家人為了表示感謝,孫保傑一家三代對李同的照顧,湊出近15萬人民币,這在當時的國内可是一筆不小的數目。然而,孫保傑當時立即回絕到:“我想我父親當時救你肯定不是為了錢财,我也不是。生命是沒有國界之分的,我隻願中日和平,再也沒有戰争!”說完,李同家人留下感到的淚水。

孫邦俊一家以德報怨,在當時的社會環境下,收留一位日本傷兵是承受了極其大的心理壓力的。最後,他們一家三代對日本士兵長達近半個世紀的照顧的事迹,在中日兩國廣為流傳!

參考資料:《生者的墓碑》《傷兵東四郎》