在中國浙江、福建外海約650公裡的地方,與一處綿延達1000多公裡的群島,它呈東北西南向,一直延伸到距我國台灣島僅有108公裡的地方,這串與中國大陸隔海相望的島弧就是琉球群島。在一百多年前,這片土地上還存在着一個更為古老和久遠的身份—琉球王國,明清時曾長期作為中國的藩屬國,成為東北亞和東南亞貿易的中轉站,号稱“萬國津梁”。

琉球群島位于中國東海的東部外圍,北鄰日本列島的九州島,南接中國的台灣島,與福建、浙江二省隔海相望。

隔海相望的琉球群島

琉球群島位于中國東海的東部外圍,北鄰日本列島的九州島,南接中國的台灣島,是東中國海與菲律賓海的分界線。琉球群島自東北向西南依次分布着大隅諸島、吐噶喇列島、奄美諸島、大東諸島、沖繩諸島和先島諸島,共有60餘個有名稱有人居住的島嶼和400多個無名小島 ,面積共約4600平方公裡。不過1871年前的琉球王國疆域則并不包含大隅諸島、吐噶喇列島,而是北起奄美大島,東到喜界島,南止波照間島,西界與那國島。

琉球群島自東北向西南依次分布着大隅諸島、吐噶喇列島、奄美諸島、大東諸島、沖繩諸島和先島諸島。

琉球群島在氣候上屬于亞熱帶海洋性季風氣候,年降水量高達2000-3000毫米,雨量充沛,但處于西北太平洋的台風路徑上,基本上每年都會受到台風的侵襲。在衆多島嶼中,較大的島嶼,如第一大的沖繩島(1204平方公裡)和第二大的奄美大島(712平方公裡),均為火山島,有山地分布,最高點是位于大隅諸島中的屋久島的宮之浦嶽(海拔1935米);其他較小的島嶼,如先島諸島中的水納島均為珊瑚島,地勢平坦。

琉球群島在氣候上屬于亞熱帶海洋性季風氣候,年降水量高達2000-3000毫米,雨量充沛。

在衆多島嶼中,較大的島嶼,如沖繩島和奄美大島均為火山島,有山地分布。

沖繩島有很多沙灘,是旅遊聖地。圖為日本女演員逢澤莉娜在沖繩海灘。

琉球群島這種島弧構造的形成與闆塊運動密切相關。約一億年前的晚中生代,菲律賓闆塊(即太平洋闆塊的次級闆塊)以近東西向向亞歐闆塊俯沖,使亞洲大陸東部邊緣的地幔上隆,逐漸形成近于南北走向的東亞大陸裂谷,如今的松遼盆地、下遼河和華北凹陷就是當初裂谷的軸部。

琉球群島這種島弧構造的形成與闆塊運動密切相關。

離散的大陸邊緣則向太平洋方向漂移成為島嶼,琉球群島、日本列島,乃至千島群島均是如此這般形成。

之後約2800—1600萬年前,随着大洋闆塊的進一步俯沖和大陸裂谷的進一步擴張,亞洲的東部邊緣發生破裂和離散,破裂形成一些與東亞大陸裂谷近于平行的斷裂或裂谷,如撫密(撫順—密山)斷裂等,構成東亞大陸裂谷系;而離散的大陸邊緣則向太平洋方向漂移成為島嶼,琉球群島、日本列島,乃至千島群島均是如此這般形成。而島弧就是闆塊學說裡對上面群島的稱呼。

受強大的黑潮(即日本暖流)影響,琉球群島的近海漁業資源豐富。圖為黑潮。

受強大的黑潮(即日本暖流)影響,琉球群島的近海漁業資源豐富,是西北太平洋漁區的一部分。

由于處在邊緣海與深海大洋之間,受強大的黑潮(即日本暖流)影響,琉球群島的近海漁業資源豐富,是西北太平洋漁區的一部分,特别是如鱿魚、鲐魚、魚是魚、秋刀魚、沙丁魚等暖流魚類。不過,相比漁業資源,琉球群島更重要的是其特殊的地理位置,它賦予了琉球成為東北亞和東南亞貿易中轉站的先天優勢。

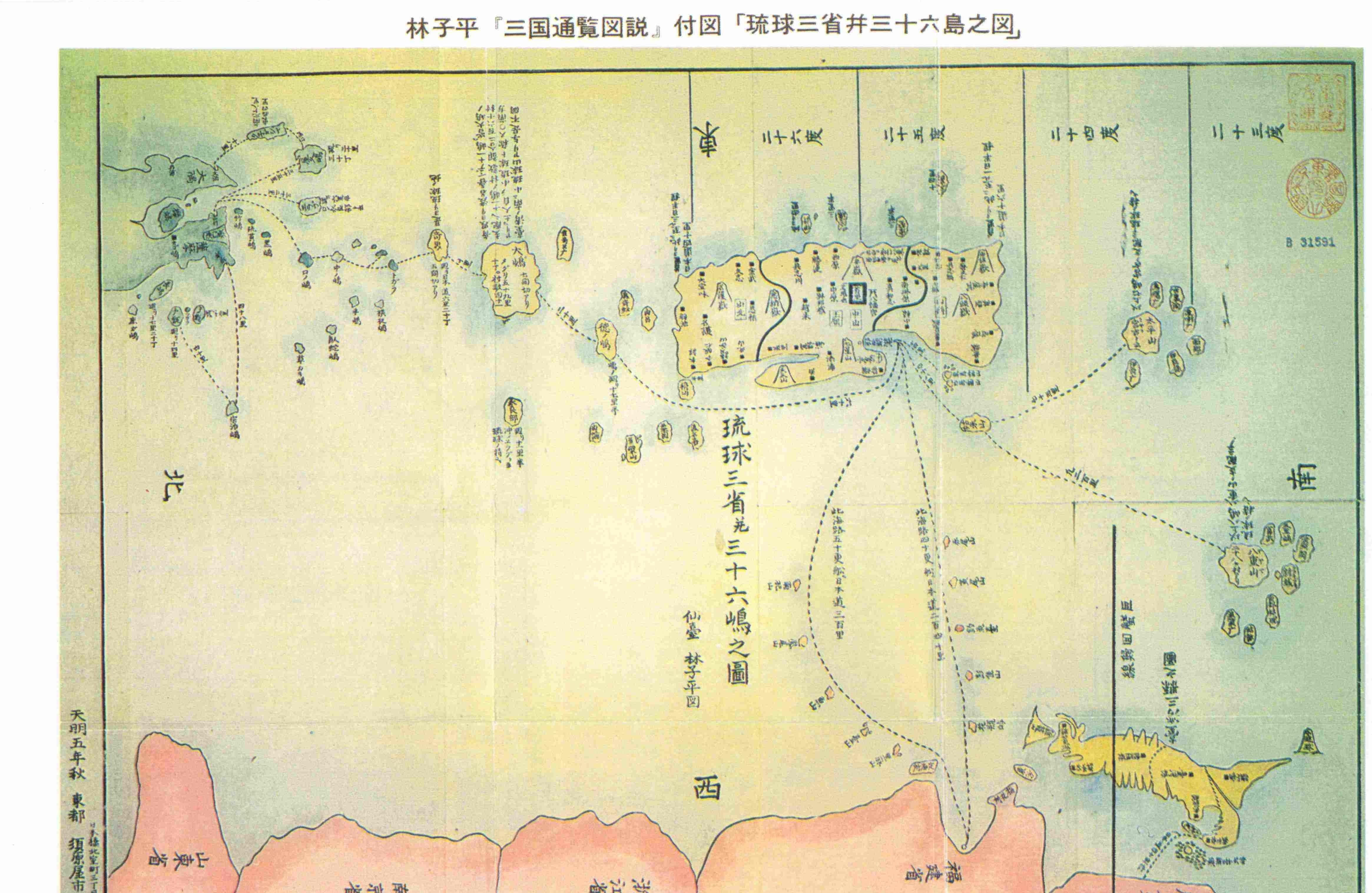

琉球群島在12世紀就出現南山、中山、北山三國,從1372年起,琉球成為中國藩屬國,入貢明朝

琉球文化中的中華文明烙印

與其他僻處海外的島嶼不同,琉球群島在12世紀就出現南山、中山、北山三國,從1372年起,琉球成為中國藩屬國,入貢明朝,之後明清朝廷多次對琉球王進行冊封,琉球也依靠朝貢貿易和中日貿易之間的樞紐位置,開創了輝煌一時的東亞大航海時代。正因為這段長達600年的深入交往,琉球的文化基因深深打上了中華文明的烙印,影響至今。

久米村的發祥地,石碑上雕刻着移居到此的閩人三十六姓。

那霸市金城町當地最大的姓氏“金城”,部分是由中國的“秦”姓改來的,日本籍影星金城武的父親便是琉球人。

琉球接受中國文化洗禮可以追溯到1392年,當時明朝太祖朱元璋見琉球使節來華海上航行困難,便特賜善于造船的閩人三十六姓移居琉球的久米村傳授航海技術,之後漢語便成了琉球的官方語言,漢字成為了官方文書的标準,其傳統服飾外形也與漢服極為相似,沖繩島那霸市金城町當地最大的姓氏“金城”,據說有部分便是由中國的“秦”姓改來的,日本籍影星金城武的父親便是琉球人,而在日本本島極少有此類姓氏。

琉球還特别尊崇儒學,尊敬孔子等儒家聖人,湧現出多位儒學大家,圖為日本最南端的孔廟:沖繩久米村的至聖廟

琉球還特别尊崇儒學,尊敬孔子等儒家聖人,先後湧現出向象賢(羽地按司朝秀)、蔡溫(具志頭親方文若)、程順則(名護親方寵文)等儒學大家,琉球的儒學在18世紀得到極大發展。當然還有從福建傳入的風獅爺、石敢當,以及中式飲食。由于琉球群島是台風的頻繁過境之地,是以琉球人常會在大門口放置石敢當,在屋頂放置風獅爺,鎮風止煞保平安,如今石獅、舞獅等獅子文化已成為琉球的重要文化符号。

由于琉球群島是台風的頻繁過境之地,是以琉球人常會在大門口放置石敢當,在屋頂放置風獅爺。

琉球常見的中式家常菜中苦瓜炒肉。

隻是相反在福建内地,卻由于舊城改造等原因,風獅爺已經難覓蹤迹,也僅存于一些古老祠堂之上,令人唏噓。還有琉球人所鐘愛的樂器琉球三弦,其前身正是中國三弦,不僅外觀上非常接近,彈法也有異曲同工之妙。在飲食文化上,雖然琉球群島盛産海鮮,但對豬肉、羊肉和蔬菜格外偏愛,當地的傳統菜品中,無論樣式、做法和口感均充滿閩菜的氣息,比如常見的腐乳、苦瓜炒肉,還有琉球代表性的“羅火腿”,與福州肘子的做法和口感幾近雷同。

仿照日本神道教建立的琉球神道,其傳說中的阿摩美久神與日本神話中的天照大神如出一轍

園比屋武禦嶽石門是一個日式神社,琉球國王出門時祭拜的地方,與首裡城整體的朱紅色截然不同。

琉球文化中的日本文化烙印

不過自1879年日本以武力完成所謂“琉球處分”,将琉球強行吞并,琉球王國被“沖繩縣”替代後,日本的藝術和宗教信仰影響力大增,如仿照日本神道教建立的琉球神道,其傳說中的阿摩美久神與日本神話中的天照大神如出一轍,還有參照了日本傳統藝能的能劇、狂言等。而且在建築風格上也博蘭了中日之所長,形成了琉球自身的風格。

2000年成為世界文化遺産的首裡城(古琉球王國都城遺址,始建于14世紀),這是琉球王國的宮殿建築。

首裡城的建築風格融合中國與日本的築城文化,還有琉球本地高超的石砌技術,擁有極高的文化和曆史價值。

内城沒有高大的日式天守閣,正殿面向寬闊的禦庭廣場,兩邊設有南北配殿,是典型的中國宮殿建築格局。

最突出的例子便是2000年成為世界文化遺産的首裡城(古琉球王國都城遺址,始建于14世紀),這是琉球王國的宮殿建築,是國王處理國家事務、接見使節和舉行慶典的地方,建築風格融合中國與日本的築城文化,還有琉球本地高超的石砌技術,擁有極高的文化和曆史價值。其格局分内城和外城,城牆順山勢而行,與日本戰國時的城堡頗為相似;但在城内,卻沒有高大的日式天守閣,正殿面向寬闊的禦庭廣場,兩邊設有南北配殿,是典型的中國宮殿建築格局。

整體采用中式建築的朱紅色,并廣泛采用四爪蟒紋(藩王規格)的裝飾元素,但正殿的大門卻是日本唐破風造型。

正殿挂着三塊匾額,中間是康熙禦書的“中山世土”,兩側為雍正禦賜的“輯瑞球陽”與乾隆禦賜的“永祚瀛儒”

正殿内,國王寶座上方挂着三塊匾額,中間是康熙禦書的“中山世土”,兩側為雍正禦賜的“輯瑞球陽”與乾隆禦賜的“永祚瀛”兩塊匾額。并且整體采用中式建築的朱紅色,并廣泛采用四爪蟒紋(藩王規格)的裝飾元素,但正殿的大門和屋頂卻是日本唐破風造型。兩側配殿的北殿建築風格為中式,南殿則内外均為日式。據有資料稱,琉球王國在1609年被日本薩摩藩控制後,仍向中國稱臣朝貢,北殿用來迎接中國使臣,南殿則是與薩摩藩使者會面。

座喜味古城的城門與城牆二重嵌套的甕城格局,更接近中國城池的結構理念。

當然除了首裡城,還有座喜味古城、浦添古城。座喜味古城的城門與城牆二重嵌套的甕城格局,更接近中國城池的結構理念,且古城内一石碑刻着“奉寄進道光二十三年”的字樣,“奉寄進”在日語中有供奉祭品、錢财之意,而道光則指清朝道光帝。一座石碑卻同時出現了日文表述+中國年号,令人感慨。

《血戰鋼鋸嶺》改編自二戰上等兵軍醫戴斯蒙德·道斯的真實經曆,講述他在沖繩戰役中救下75位戰友的傳奇。

電影《血戰鋼鋸嶺》中的鋼鋸嶺懸崖其實就是浦添古城所在的前田高地。

浦添古城所在的前田高地就是二戰時沖繩島戰役中赫赫有名的鋼鋸嶺。

至于浦添古城也是世界文化遺産,其本身所在的前田高地就是二戰時沖繩島戰役中赫赫有名的鋼鋸嶺。不過當地人并不避諱這段曆史,高地上還立有電影《血戰鋼鋸嶺》的介紹展闆,講述了傳奇軍醫戴斯蒙德·道斯拒絕攜帶武器上戰場,并在沖繩戰役中赤手空拳救下75位戰友的真實故事,現場還特别辨別了戴斯蒙德·道斯用繩索往懸崖下運送傷兵的位置。隻是如今碉堡和地下坑道等遺迹之上已是芳草如茵。

俯瞰沖繩島

這就是琉球群島,一個并不太像日本,也不太像中國的地方。如果你能到此一覽,定會感覺此言非虛。

上期回顧:10年後北海道會成為中國第36個省?别開玩笑,我們隻是在投資土地

備注:本文僅為一家之言,歡迎指正轉發。另文中配圖部分引自網絡,如有版權私聯請删。