紹興七年(1137年)八月八日,南宋軍隊原隸屬劉光世所部的統制官郦瓊、王世忠、靳賽等發動叛亂,殺死監軍官呂祉等人,裹挾全軍四萬餘人及十餘萬百姓投降金國扶植的傀儡政權——僞齊,史稱“淮西兵變”。

淮西兵變歸根結底是在宋高宗趙構的授意下,由時任右相的張浚出面組織的收奪兵權處置不當造成的嚴重兵變,這次兵變給當時的宋金兩國都帶來了深遠的影響。

從南宋角度來看,由于淮西兵變中有4萬精銳軍隊被裹挾叛投到了金國,占據了南宋總兵力的十分之一,直接導緻國家戰略由主動進攻變為被動防守

在南宋初年,南宋全國能戰之兵也就40餘萬,結果一下子就有4萬人投向金國扶植的傀儡政權——僞齊,占據了總兵力的十分之一,這個損失不可謂不大,而且這種損失也是不可能在短時間内得到彌補的。而且己方精銳軍隊的叛投完全就是此消彼長,由此導緻南宋的軍事戰略由進攻轉為防守。這無疑給高宗的此前對金進攻信心形成打擊,也使他以後的主導思想也由主戰轉為求和。國家的軍事戰略也由主動進攻轉為被動防守。

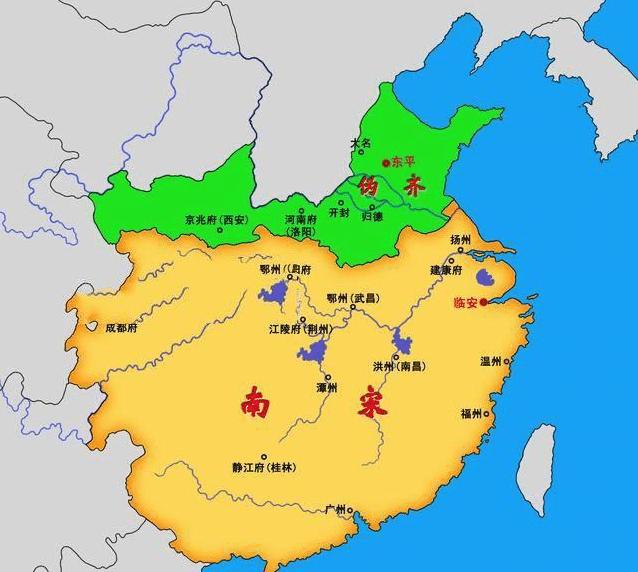

南宋僞齊對峙圖

淮西兵變後張浚被罷相,前線隔江失去統一上司,嚴重影響了南宋的抗金鬥争

淮西兵變後,宋軍損失嚴重,高宗的抗金信心也備受打擊,再加上宋金戰争的形勢趨于緩和,高宗随即轉變了對金的态度。對于主戰的張浚态度也有了明顯轉變:從“江淮事盡付張浚,倚之為長城”,積極鼓勵支援張浚措置兩淮,到認為“張浚措置三年,竭民力,耗國用,何嘗得尺寸之地,而壞事多矣”。最終罷免了張浚的右相之職。而張浚罷相也導緻其一手打造的兩淮防線失去了統一上司,嶽飛、韓世忠、張俊等諸路大軍群龍無首,處于一種相對渙散的狀态,抗金鬥争陷入低谷。

由于郦瓊叛投僞齊,使得南宋兩淮防線上的淮西大門洞開,以至于兩淮戰略重地完全暴露在金人的鋒芒之下

因為宋朝一直都是實施的“以文禦武”的戰略,從趙匡胤的杯酒釋兵權開始,宋朝的統治者對于武人掌兵權就看的比較嚴,是以,趙構就想着利用收複兩淮地區,江北穩固的大好形勢趁機收奪兵權。然則由于張浚的處置失當,造成了淮西兵變的惡果,使得形勢急轉直下,本來駐防兩淮門戶的劉光世所屬投降敵國,力量此消彼長,他們的叛變也導緻淮西門戶洞開,兩淮戰略重地完全暴露在金人的鋒芒之下。

劉光世

宋高宗由主戰轉變為主和

由于楊沂中在淮西的“藕塘之捷”,證明張浚力保兩淮的決策是正确的,而張浚措置兩淮的成就也是非常顯著,“自此兩淮始可立矣”。兩淮地區穩固,再加上韓世忠出淮東進攻京東東路,嶽飛出襄陽直取中原,最終逼近西京洛陽,由此朝野上下大為振奮,内外形勢一片大好,宋高宗趙構也建立起了收複失地的資訊,對于金國也是主動進攻的态度。

但是淮西兵變後,兵力的損失,形勢的急轉直下,無疑都給高宗此前對金進攻信心形成了打擊,再加上主戰派右相張浚的下台、主和派秦桧的上台,在其鼓動之下,導緻趙構的對金主導思想由主戰轉為主和。

從金國的角度來看,其正面承受的巨大軍事壓力得以緩解,進而可以從容地部署軍力對付南宋

對于淮西兵變的最大受益者——金國來說,其承受的巨大軍事壓力得以舒緩,可以比較從容地重新組織、部署他們的軍事力量對付南宋。而淮西兵叛投不但為己方增添了生力軍,而且兩淮地區完全暴露在自己面前,掌握了戰略主動性,同時為後續雙方的議和中從南宋争取更大利益奠定了基礎。