侵華日軍有幾個“總司令”?數來數去夠資格的其實隻有五個

當下的各類抗日神劇中,對二戰時期日軍的編制和職務大多缺乏基本的了解,比如《我的兄弟叫順溜》劇中,華東地區日軍的“總司令”才是個少将銜軍官,其他各種司令官和總司令的稱謂也是多如牛毛,這是對軍史沒有研究的表現。二戰日本軍隊隻有“軍”、“方面軍”、“總軍”三個建制級别的軍事主官才能稱為司令官,而真正稱為“總司令”的隻能有一種情況:總軍級别的部隊頭目。

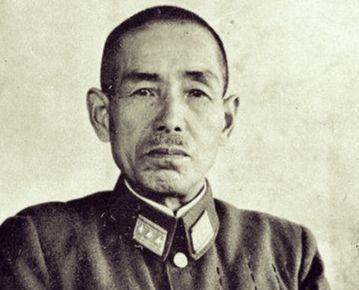

第二任中國派遣軍總司令畑俊六

整個第二次世界大戰期間,日本陸軍總共組建了六個總軍級機關,分别是中國派遣軍、關東軍、南方軍、第一總軍、第二總軍和航空總軍,而在侵華日軍的作戰序列中,很明顯隻有中國派遣軍和關東軍這兩支部隊,是以,能夠稱為“總司令”的日酋隻能産生于這兩個“總司令部”的機構中。

其中第一個升格為總軍級别的是司令部設于南京的“中國派遣軍”,準确成立時間是1939年9月23日,首任“總司令”是西尾壽造大将。這個家夥大家可能不太熟悉,他是從近衛師團長的位置上前來中國戰場出任第2軍司令官的,結果在台兒莊挨了一記悶棍,裕仁由此不喜歡他。

左為西尾壽造

1939年8月阿部信行組閣,是準備薦其為陸軍大臣的,天皇便明升暗降把他趕出了東京陸軍中央,晉大将銜來到南京就任“中國派遣軍”總司令兼第13軍司令官。而在此之前,侵華日軍各主要部隊互相之間并沒有隸屬關系,都是直接聽命于東京軍部(參謀本部和陸軍省)。

“中國派遣軍”是以“華中派遣軍”司令部機關升格而成的,為加強關内戰場的統一指揮而設立,是以取消了之前華東和華中方面“上海派遣軍、第10軍、華中方面軍、華中派遣軍”的所有番号,有權指揮山海關以南的所有侵華日軍。但是不得寵的西尾壽造就是個擺設,實權在“總參謀長”闆垣征四郎手中。 此時“中國派遣軍”的作戰序列是:華東第13軍(上海)、華中第11軍(武漢)、華北方面軍和(北平)華南方面軍(廣州)。

第三任總司令岡村甯次

而中國派遣軍之下的各軍和各方面軍的頭目隻能稱為司令官,隻有西尾壽造可稱“總司令”,很快,到1941年他的位置被畑俊六大将所取代。 1944年,畑俊六奉調回國,接替他的是原華北方面軍司令官岡村甯次大将,也就是說,這一晉升讓岡村甯次從“司令官”變成了“總司令”,一直到他代表侵華日軍在南京簽字投降。

另外一個“總軍”級别的部隊是盤踞在東北的關東軍,它并不隸屬于“中國派遣軍”指揮,但也不是一開始就是“總軍”級别的。從九一八事變到七七事變,關東軍一直都是“軍”的級别,下轄數量不等的師團,1938年初,為準備對蘇作戰大量增兵,水漲船高成為“方面軍”建制,軍事主官仍然稱為司令官。

曾任華北方面軍司令官的多田駿

諾門坎戰役後,關東軍司令官植田謙吉和參謀長矶谷廉介一起被“下崗”,駐山西第1軍司令官梅津美治郎中将晉升為關東軍司令官,雖然軍銜沒有變化,但級别已經是方面軍,等于職務被提拔了。 梅津美治郎修理了關東軍“下克上”的毛病,基本能夠服從東京軍部的指揮,得到日本朝野稱贊,1940年晉升大将軍銜。

關東軍司令部也于1942年10月1日升格為“總司令部”,即總軍級機關,梅津成為關東軍第一任“總司令”。1944年調升參謀總長,山田乙三大将接任關東軍第二任總司令,當然也是最後一任。 除去這兩個總軍級别的司令部以外,華北方面軍、華東的第13軍和華中的第11軍的鬼子頭目隻能稱為司令官,并且在戰争期間有多次變動。比如第11軍就先後更換了岡村甯次、園部和一郎、阿南惟幾、冢田攻、橫山勇、上月良夫、笠原幸雄等七任司令官,是以各部隊就不一一列舉了。

第11軍首任司令官岡村甯次