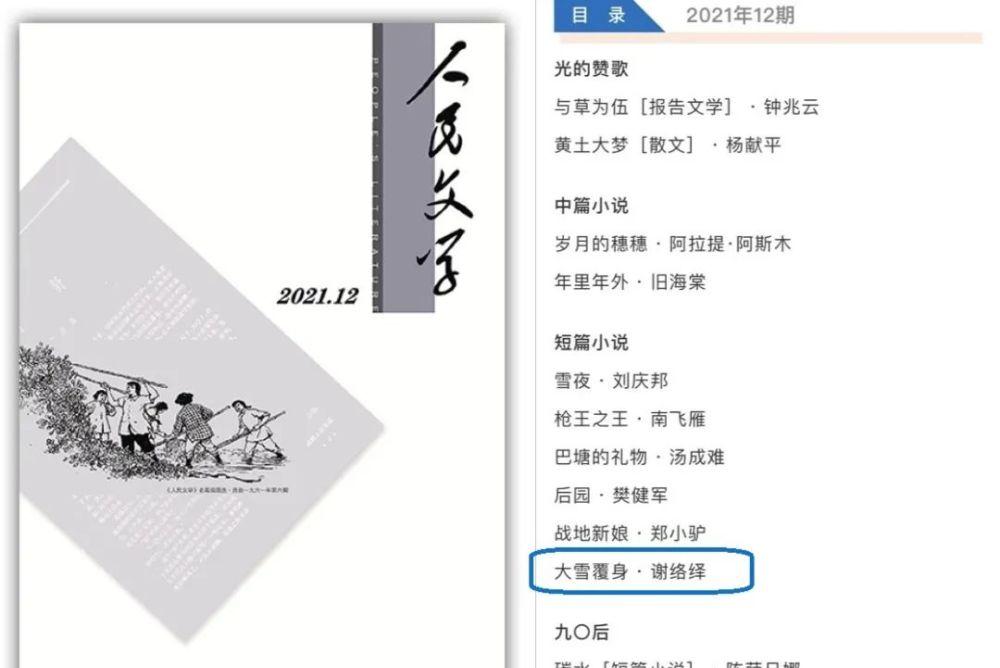

本期作品

《大雪覆身》

謝絡繹

本期作者

作家,著有《外省女子》《到歇馬河那邊去》《生與死間的花序》等。

特邀嘉賓:相宜

中國社會科學院文學研究所助理研究員

每個小毛頭從胚芽長成完整個體,在某個睜大眼睛莫名其妙地突然意識到世界上不僅隻有一個“我”的時刻,就開始了他/她一步一步從自我走入群體的漫漫長路。随着成長過程的身份疊異,社會化程度增加,“群體”的機關也在不斷擴容。如何在群體中安放自己的位置,又如何脫離環境獲得獨立的自我,常常伴随着人心幽微的尖銳變化,不為外人所道。

在小說《大雪覆身》中,作者聚焦于此,放大展現青少年精神世界在社會化、群體化過程中的掙紮與變形。主人公尤亮,這個承載了父母所有視線與訓斥的孩子、被同學們嘲諷的“通宵君”、被老師視之透明的差生,害怕所有高聳挺拔的事體,渴求“一馬平川沒有競争關系的理想人間”,隻有小顔了解他内心豐富的藝術寶藏。尤亮在作者筆下被卡夫卡化,極端地渴求“認同”的慰藉與“群體”的掩護,無論是深藍色條紋的白色運動校服,還是草間彌生的彩色波點,都成為他能暫時消泯“個性”的保護色。尤亮眼中難得一見的“生的希望”,在滿屋彩色波點的幻想中,化作永恒的透明,雀躍升騰,最終成為雪地上因交通事故導緻的一灘刺眼的血。白色的雪如同白色的波點,荒誕又沉重地落在尤亮逐漸消逝的軀體與思緒上,落了片白茫茫大地真幹淨。

趙天成

中央民族大學青年教師

如何用小說表達和延展一幅畫,如何在小說裡實作電影中常見的經典緻敬橋段,是《大雪覆身》提出的兩個關于跨文體的問題。在我看來,作者的靈感來自于草間彌生的名畫,并嘗試在草間彌生、卡夫卡和當下生活之間制造共振。這是精妙且具有挑戰性的構想,三條線索起初平行展開,藝術(混淆前後景的波點)和現實(劃一的中學校服)以“變色”為中介的交彙(confluence),發生在臨近結尾的部分,當主人公用波點貼紙讓自己在家中“失蹤”幾天之後:

尤亮坐在房間裡,憤憤不平。他在父親拉開大門的一瞬間從房間裡沖出來,叫住他。

你說說看,一切當真是因為我?

令他吃驚的是,父親根本沒有聽見他的話,母親也沒有聽見,他們繼續着剛才的動作。……

媽!他大叫。眼裡浸滿淚水。

母親聽不見也看不見他。她坐在餐桌前繼續寫着什麼。……他撕去頭上臉上身上的波點,站在母親面前。母親依然看不見他。

經過這個緻敬《變形記》的片段,小說陡然拐入“超現實”的邏輯軌道,最終由尤亮的死,重新凝固為畫(still life)——白雪覆寫下的血。18世紀萊辛的《拉奧孔》探讨詩與畫的界限,即指出史詩是時間的藝術,語言/叙事藝術長于表現事物的運動過程。這篇小說尾部的牽強感,不在“靜”而在“動”的層面,基礎故事線——問題中學生的生活世界不夠紮實,既無法在曆史時間(微觀、現實)中社會化,也很難在宇宙時間(宏觀、永恒)中抽象化。小說藝術需要對“時間”的精準拿捏,才能不緻突兀,通向本雅明所說的震顫和暈眩。

韓欣桐

中國人民大學博士

看到“不安的黑色山脈”與“理想人間”等詞句時,我不由眼前一亮并反應過來,這是一篇試圖用文學揭示青少年心理問題與家庭教育瑕疵的作品。相較于描寫成年人的庸常生活,這一主題的潛力在于,它擁有通過解析組成整體社會的最小集合機關——家庭,去觸碰當下社會系統性觀念失調和精神症候的某種勢能。但這篇小說的問題也正在于此,帶有後現代意味的碎片化描寫,結合一個充滿現代感和當下性的主題,卻沒能在小說層面實作應有的新穎。盡管作者細膩準确地捕捉了少年敏感的内在世界,也生動呈現了家庭教育與學校教育暗潮洶湧的殘忍,卻遺憾地錯失了提供某種遠景和規劃的機會,結尾一場大雪覆寫少年的身體,這一文學性表達一方面阻礙了小說朝更幽深的精神腹地跋涉的可能,另一方面又悖論般提示一個事實,在探讨個體或集體的精神内在方面,文學比心理學擁有更多闡發實力,或者說,小說不該隻是某種知識的呈現,而應在社會事件生成後所擁有的自在性裡提供唯有小說才能提供的洞見。也許對該主題的喜愛使我略微苛刻,期待作者能夠實作某種突破。

李玉新

中國人民大學碩士

小說的主題使我驚喜,但描寫使我失落。強勢父母與(未成年)子女間極度不平等的權力關系,無疑能喚起當代年輕人的強烈共鳴,也具備非常豐富的闡釋空間——這是一個代際問題,是具有普遍性的權力迫害問題,也緊密關聯于當代社會現實:現代主體

獨立訴求與家庭限制間的沖突;泛濫的成功學和社會達爾文主義……可惜的是,作者沒能揭示出這一主題下豐富的可能性,對父母及周圍同學甚至是對主人公的描寫都失之刻意、扁平,碎片化的拼貼方式和魔幻色彩的點染并不能補救文本主體的單薄和粗簡。說得刻薄一些,某種程度上,作者在小說中扮演了威權父母的角色,在主題确定之後,她依賴創作者的身份特權,在人物身上實作了自己的壓迫性權力,迫使他們按部就班地扮演好自己的角色,而不願意為我們展示人物背後的行為邏輯和複雜生态。這篇小說觸及了重要的主題,但情節刻畫幾乎與我們的慣常想象無異,因而實際上沒能提供什麼新東西。

段佳蕊

列斐伏爾在《空間的生産》中指出:“哪裡有空間,哪裡就有存在。”隻有當社會關系在空間中得以表達時,這些關系才能夠存在:它們把自身投射到空間中,在空間中固化,在此過程中也就生産了空間本身。然而,草間彌生正是要依靠波點改變固有的形式感,創造出無限延伸的空間,讓置身其中之人無法分辨真實與幻境。于是,在草間彌生的個展上,尤亮完成了自己的空間生産。

正如尤亮對小顔“屬于繪畫還是數學?”“未來屬于藝術還是科學?” 的困惑——二進制對立的設定使其無法在世俗日常空間及其所生産的社會關系中安放自身,隻能選擇“逃離”,當現實無處可逃,那便虛構出一個藝術空間。這似乎是一種“唯美主義”的解決,即相信藝術能對日常生活保持本質性的外在性,制造出結構和例外的瞬間。然而,虛無主義深深内植于現代性之中,是以,一切隻能是一個“清空所有思緒的消逝屋”。尤亮貼波點的行為從生活空間的各個角落到身體再到自然界,空間不斷解體,自我不斷被磨滅,似乎是一場酣暢淋漓的逃逸,但所有的逃離都充滿危險,于是,漫天的雪花亦是波點,隻是這一次,不再是主動出逃,而是被動抹去,鮮血尤亮,随即大雪覆身,隻剩下了空。

編輯 | 庭月

圖檔來源網絡