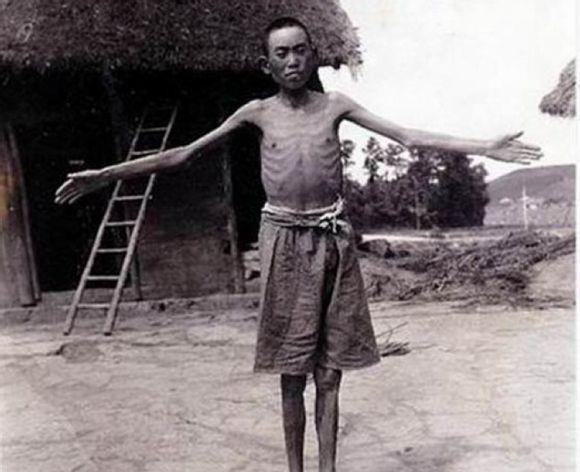

抗戰時期,國民黨軍隊的士兵基本來自于拉壯丁,這些壯丁自被征召入伍的那天開始就被各個官長層層剝削,營養不良和缺乏藥品嚴重的削弱了中國軍隊的戰鬥力,口糧的極度缺乏導緻結果是大多數國民黨士兵營養不足。

一位美國專家1944年廣泛地檢查了不同種類部隊的1200名士兵,他發現57%的人表現出營養不良。這明顯地造成了軍隊作戰能力的下降,而藥物和醫生的缺少又讓這支軍隊常年與疾病為伍,在《劍橋中華民國史》中如此描述國民黨軍隊被疾病削弱的狀态:戰争期間,由于軍隊的體質狀況惡化,痢疾發生率大為增加,這種疾病常被忽視,終至無法醫治。最後,患者甚至不能進食,不久死去。疥瘡、熱帶皮膚潰瘍、眼感染、結核病和花柳病也很普遍。1939到1940年期間,性病的發生據報告增加了三倍,在蘭州地區,估計部隊中90%的人患有淋病,30%的人患有梅毒。當部隊的絕大部分士兵幾乎不能行軍,當即使是短距離的行軍也要在路邊丢下屍體時,國民黨軍隊是不能被視為一支有效的戰鬥力量的。

而國民黨軍官的日子過得如何呢?蔣介石在一次軍事會議中如此批評:我常常聽到各地來渝的人說:我們軍事機關的主官,交際應酬,真是應接不暇,有的一頓飯要吃兩三出地方。我聽了這種報告,真是痛心!現在是什麼時候,前方官兵過的是什麼生活?而我們天天還在宴會!我曾經三令五申,不許随便請客,但是大家一點都沒有做到,腐敗堕落到了這種地步,試問我們成什麼軍隊,成什麼政府?

國民政府的進階官員們向美國人抱怨部隊戰鬥力低下是由于缺乏武器,誠然,相對于日本軍隊來說中國軍隊的火力要遜色許多,但是這并非是主要的原因,在華北地區和淮南地區作戰的共産黨軍隊也同樣缺乏武器,但是士兵作戰素養和戰鬥力卻比國民政府士兵要高上許多。

1944年1月15日發行的《朝日新聞》電訊上,日本人如此總結戰果:“華北軍發表昭和十八年度綜合戰果,充分說明了過去以重慶軍為對手的華北軍,在今天已完全轉變為以掃共戰為中心的事實……敵大半為中共軍……交戰回數一萬五千次,與中共軍的作戰占七成五,交戰的二百萬敵兵力中,半數以上都是中共軍,我方收容的十萬九千具敵遺屍中,中共軍約占半數。而七萬四千的俘虜中,中共軍所占的比率,則隻有三成五。這一方面暴露了重慶軍的劣弱性,同時也說明了中共軍交戰意識的昂揚。”

在這篇資料取自華北方面軍戰報的的通訊直言共産黨軍隊已經取代了國民黨軍隊成為了華北日軍的主要敵人,更有甚者,僞政府的《新民報》認為“對解決大東亞戰争之關鍵之中國事迹之終局,乃在解決中共軍。”已經把共産黨軍隊當作解決中國困境的關鍵來看了。

到了1944年,窮途末路的日本法西斯為打通大陸交通線,孤注一擲的發動了“一号作戰”,而美國人卻沮喪的發現,在西歐,盟軍的裝甲部隊在跨越法國平原沖向德國,而蘇聯紅軍則加大了對波蘭德軍的攻勢,太平洋戰場上麥克阿瑟正在向菲律賓腹地挺進,滿載炸彈的B-29轟炸機向着地圖上标記的日本城市發動突襲,唯獨中國戰場,日軍勢如破竹的向前挺進了超過100英裡,徹底打通了大陸交通線,将中國大陸占領區和東南亞連接配接了起來,美國人耗費了數億美元和大力氣建立的華東和華中的機場全部留給了日本人,國民黨軍隊戰鬥能力之低出乎美國人意料,迫使美國人确定了要把蘇聯拉入對日作戰的決心。

豫湘桂戰役中國民黨戰鬥力低下可從郭汝瑰等人編著的《中國抗日戰争正面戰場作戰記》中窺見一斑:防守設有堅固國防工事的廣西門戶全縣的中國軍隊在日軍到達前就棄之而去;柳州的守軍僅防守了一天就倉皇逃離;貴州東南重要戰略基地的獨山儲備有大量武器彈藥和軍需物資,而且援軍第97,第98軍的兩個師早已抵達戰場,竟也在日軍第104師團的1個聯隊的攻擊下稍加抵抗就匆匆逃走。國民黨《掃蕩報》記者南宮博記述當時的情況說:“獨山的失守,表現了軍方的無能,守軍的不戰而退,大炮,辎重完全抛棄,敵軍尚在數十華裡之外,我軍已倉皇逃走。

在美國中将史迪威看來,抗戰時期的中國軍隊戰鬥力低下僅僅是因為士兵沒有好的上司,隻需要讓士兵們豐衣足食,經過訓練和派遣正直的人上司,中國士兵的戰鬥力不會低于任何一個軍事大國,而駐印軍的大獲全勝也證明了這一點,史迪威嚴禁腐敗的中國官員染指這支軍隊的後勤行政,士兵的軍饷由美國顧問對照花名冊逐個發放,確定每一個士兵都能領取到足額的軍饷,在美軍廉潔,高效的管理體制下駐印軍獲得了宛如脫胎換骨的變化。

美國軍事曆史中心的馬克·D·雪莉認為國民黨軍隊更像是一支十九世紀的而不是二十世紀的軍隊,而史迪威在日記中的評價更加尖酸刻薄:金錢,影響和職位是上司人唯一考慮的事情。陰謀詭計,欺騙出賣,虛假報道。索要他們能得到的任何東西;他們獨一無二的念頭是讓别人打仗;對他們的“英勇鬥争”做虛假宣傳;領袖們對人民漠不關心。懦弱蔓延,勒索至上,走私漏稅,全然愚蠢無知的參謀機關,無力控制派系鬥争,繼續壓迫群眾拯救他們的唯一因素是老百姓的麻木服從。中國人民不缺乏抗擊外虜的勇氣和熱情,但是上司他們的政府卻很不幸的缺乏這些,同時缺乏必要的效率。