(楊角風談《大明王朝1566》第142篇文章)

在《大明王朝1566》中,齊大柱的生死成為了嚴黨倒台的最後一個信号。而真正關心齊大柱生死的人,除了齊大柱老婆及海瑞、高翰文、芸娘以外,恐怕隻剩下了朱七。

所有人都知道齊大柱是無辜的,所有人卻又都不敢違背嘉靖帝的意願。隻有朱七表達了自己的意願,卻被嘉靖帝強壓,于是以頭磕地,既表明服從指令,也委婉地表達了自己的不滿。

而柱嫂天天守在诏獄門口,聲明齊大柱被處死之日就是自己自盡之時,這倒引起了另一個女人的憐憫,她就是芸娘。

楊角風談《大明王朝1566》第142期:張三豐血經來曆蹊跷,裕王一向謹慎,為什麼仍讓李妃進獻嘉靖帝?

一、

齊大柱被抓,最着急的自然是柱嫂,由于被抓的時候是在海瑞的家中叫出來的,海瑞自然也清楚。

實際上,齊大柱被鄭泌昌和何茂才以通倭罪名抓起來後,海瑞就清楚,這件事很難講清。是以,他在救下齊大柱之後,就把他送到了胡宗憲軍營。一方面讓他奮勇殺倭寇,通倭嫌疑不攻自破,另外有了軍功,也能增加一層保障。

因為海瑞前面跟譚倫鬧掰了,而且齊大柱通倭的事牽扯到自己,是以,他不能去巡撫衙門鬧,為齊大柱抱不平的人換成了王用汲。

王用汲拉着柱嫂,找到的譚倫,譚倫的分析還算正确,他給的答複是,齊大柱通倭的事,裕王不能說話,我譚倫也不能說話,你王用汲更不能說話:

“讓齊大柱這個老婆到京師去,直接找兵部,找張太嶽,叫當事人喊冤去。”

同時譚倫還提到一個關鍵的問題,那就是上次給兵部報軍功,齊大柱的名字就排在第一張的名單上,兵部還有存案。

就這麼一個大家都不相信齊大柱會通倭的案子,且有鐵證證明,但沒有一個人出來替齊大柱辯解,除了朱七出來說了兩句,一看情況不對,磕頭謝罪。

說到底,朱七恨嚴黨,但更欣賞齊大柱這個人,也是為了給自己尋找接班人,才冒險說了幾句。

包括後來齊大柱被救,也不是因為他沒有通倭,而是因為張三豐血經的故事感動了嘉靖帝,讓他不得不認可故事中說的齊大柱是來保護皇帝的人,這才有了錦衣衛的十三爺!

二、

但是,随着齊大柱進京和鄢懋卿巡鹽回京一同發生,京城内的形勢急轉直下。

嘉靖帝定下了倒嚴的戰略,但是在這之前,不宜打草驚蛇,是以打算犧牲齊大柱,以此迷惑嚴嵩,讓其認為一切尚在控制之中。

末了,嘉靖帝還讓呂芳給裕王傳話:

“你向裕王傳朕的口谕,嚴閣老給他面子,這個海瑞朕也不追究了,叫他往後不要再向吏部胡亂薦人。”

意思再明顯不過了,齊大柱是死定了,你們清流派不要再考慮救他的事,尤其是裕王。

而在場的徐階更忐忑,之前嘉靖帝就當着他們的面燒掉了海瑞的供詞,這次嘉靖帝的自家人朱七又被嘉靖帝訓斥,他更不敢有所言辭了。後來徐階回去後,把自己關在家中,連裕王都不肯見了,實際上他此時也沒有倒嚴的動機了。

是以後來捐血經這件事,徐階是不知情的,也沒有參與。

在這種情況下,裕王就尴尬了,雖然齊大柱的老婆按照譚倫的意思,找到了張太嶽,可是兵部也不敢向嘉靖帝請願。甚至齊大柱的軍功,提都不敢提,是以,要救齊大柱,就得另辟蹊徑。

而這個蹊徑也不是清流派想出來的,張居正在見高翰文的時候,自己都說了,擔心齊大柱被砍頭,以後通倭案就是扯不清的案子。說到底,他們還是擔心日後通倭案被重提,裕王會受牽連。

關心的仍然是黨争,而不是齊大柱的生死!

三、

但是高翰文就不一樣了,之前自己一步步陷入絕境,真正救了他的人,恰恰是海瑞,海瑞給他的一句忠言:

“隻有沉默,才能出獄。”

齊大柱的案子畢竟牽扯到了海瑞,而且柱嫂跟芸娘一路進京,倆人都為齊大柱擔心。這裡楊角風甚至懷疑,齊大柱被抓,她們倆找過海瑞或王用汲,海瑞或王用汲給出的主意找張居正。

高翰文被張居正約見,恰恰是柱嫂聽從吩咐找過張居正,而芸娘自然也跟柱嫂提到過,自己或許能幫忙。

這才有了張居正約見高翰文的事情,由于高翰文此時被嚴黨監視,他更是憤慨不已。再加上張居正有備而來,用一句話,就套住了高翰文:

““高翰文是個有良知的人,皇上放了他,我們便要保他。”知道這句話是誰說的嗎?”

這句話其實也有漏洞,是皇上放了他,他們才保他,跟高翰文有沒有良知無關。但是高翰文并沒有聽出來這其中的因果關系,而是滿含熱淚:

“有裕王爺這句話,高某死而無憾。”

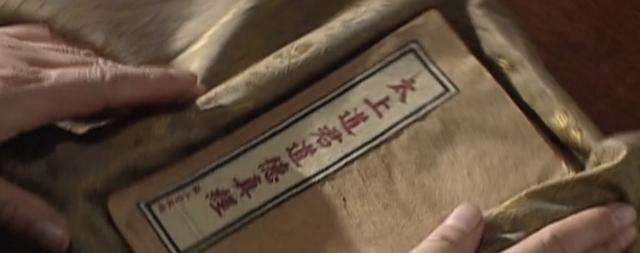

随後便把張三豐的血經拿了出來,這個血經到底是真是假,劇中沒提。但是從沈一石臨終前讓楊金水交給芸娘來看,真的可能性大,畢竟他是有信心認為這玩意能救芸娘的命的。

四、

後來便是柱嫂心灰意冷,天天守着诏獄,一心求死,芸娘去把她拉上了馬車,告訴她,齊大柱還有救。

張居正把張三豐血經拿到裕王府的時候,一開始裕王興奮不已,叫人去叫李妃的時候還講要她明天進獻嘉靖帝呢。可是等知道是誰送來的之後,而且目的是救齊大柱,裕王突然又變臉了:

“這件事父皇已經給我傳了口谕了,我們不能再去說。”

他為什麼會有這種表現?

其實裕王很慫,張三豐血經是從死人沈一石那裡出來的,沈一石是朝廷欽犯。進捐血經的人一個是芸娘,在裕王看來是風塵女子,一個是柱嫂,通倭犯齊大柱的妻子。

先不說這血經是真是假,單就這被商人和妓女和罪犯手摸過的張三豐血經,在明朝,商人和妓女地位本來就低賤,裕王哪裡敢進獻給嘉靖帝,這是大不敬啊。

齊大柱死了,他們還可以從其他的地方入手倒嚴,而這次要是激怒了嘉靖帝,那麼他們所有的努力将前功盡棄,說不定還會引火燒身。

李妃見裕王這麼慫,提出自己要見見那兩個女人,結果裕王直接一句話:

“見她們幹什麼?”

看來,裕王還是在意這倆人的身份,最終在李妃的極力勸說下,勉強同意她去見,但是注意口風,不要有犯忌諱的話傳出來。

五、

為什麼後來裕王又同意了李妃去進獻張三豐血經呢?

首先,箭在弦上不得不發,大家都為了倒嚴而忙活,救齊大柱有助于倒嚴。裕王再慫,也不能一再讓自己的人失望,況且齊大柱還牽扯海瑞,海瑞還牽扯自己,救齊大柱就是救自己。

其次,以裕王對嘉靖帝的了解,他對張三豐血經自然非常感興趣。而且張居正跟高翰文比對過張三豐筆迹,應該不會出錯,這是祥瑞,嘉靖帝信也得信,不信也得信。不然他就等于推翻了自己這些年來修仙的行為,隻要是祥瑞,那就是對皇上業績的認可,那就隻能是真的。

再次,李妃對于裕王,那是主心骨的存在,隻要李妃願意出馬,裕王是沒有脾氣的。

事實上,李妃打消裕王的念頭隻用了一句話,那就是進獻自己親手繡的道袍和張三豐血經:

“父皇高興了,我就将這件事婉轉提醒父皇,要是不能說,我就不說,絕不會讓父皇不高興。”

裕王都被逼到這份上了,也不得不同意了……

而李妃确實聰明,帶着世子去求見的嘉靖帝,甚至故意不去扶世子,給嘉靖帝一種匪夷所思的感覺。再讓嘉靖帝親自下來迎接寶物,提高嘉靖帝的期待值,以達到最好的效果。

最後還編出一段雪夜送血經的故事,刻意不講是誰,什麼髒兮兮的道袍,白胡子老道等等,讓嘉靖帝自己就往張三豐身上聯想。

等真見到了血經,嘉靖帝高興還來不及呢,畢竟自己修仙為了什麼,還不是長生不老,即使希望渺茫,但甯可信其有,不可信其無啊。

我叫楊角風,換種視角看大明王朝,你會發現不一樣的樂趣,原創文章,喜歡就關注吧!